(画像は【http://ampang301.blog.fc2.com/blog-entry-930.html】より

東海岸鉄道(ECRL)は、米海軍の環太平洋の拠点があるシンガポールを封鎖された場合を想定すると、中国にとって地政学的に極めて重要なルートです)

【「首相はいま『独裁者』をやめる練習をしている」】

特に目新しい話がある訳ではありませんが、下記【朝日】の“バージョンアップした『マハティール2.0』”との表現が面白かったので、今日はマレーシア首相に92歳で返り咲いたマハティール首相の話。

独立以来政権を維持してきた与党・ナジブ首相に対し、その師匠筋にもあたる92歳のマハティール元首相がナジブ氏の汚職疑惑を批判して、かつて自らが権力から追い落とした旧敵アンワル元副首相(選挙当時は政治的陰謀とも言われる同性愛の罪で服役)に代わって野党勢力を束ねて選挙戦を挑み、見事に首相に返り咲いた件は、5月11日ブログ“マレーシア 独立後初の政権交代 マハティール氏、異例の高齢再登板 難しいかじ取りも”で。

ただ、かつてのマハティール氏には、アンワル氏追放に見られるような強権的姿勢もあって、共闘した勢力にも同氏の政治姿勢への警戒感も根強くあります。

****マハティール氏、柔軟さアピール 批判に耳傾け・強権復活に警戒感も マレーシア新政権1カ月****

マレーシアで初の政権交代が実現して10日で1カ月になる。マハティール新首相(92)は、矢継ぎ早に新しい政策を打ち出す一方、批判に耳を傾ける姿勢も見せ、「新しいマハティールは謙虚だ」と国民の人気は高い。

ただ、かつての強権ぶりがいずれ復活するのではと警戒する声も漏れる。

1981年から5期22年にわたり首相を務めたマハティール氏は、ナジブ前政権を批判し古巣の国民戦線(BN)と対立。政党連合の希望連盟(PH)を率い、先月9日の総選挙を制した。

首相に就くと、前政権の政策を相次いで転換。消費税を6月1日から廃止する一方、前政権の財政状況を調査し、国の債務が公表値を大幅に上回る1兆リンギ(約28兆円)にのぼると公表した。

緊縮財政への理解を呼びかけ、シンガポールと結ぶ高速鉄道建設計画の中止も発表した。

マハティール氏は以前に首相を務めた際には、政敵や批判的なメディアへの強権的な姿勢で知られた。だが、今回は柔軟だ。

当初は自らが教育相を兼ねると表明したが、権力集中を懸念する声が上がるとあっさりと撤回。前政権下で制定された「フェイクニュース対策法」についても、当初は存続させる意向を示したが、批判されるとすぐに廃止すると言明した。

前のマハティール政権下で、治安維持法違反で収監されたモハマド・サブ新国防相は「首相はいま『独裁者』をやめる練習をしている。閣議でも批判的な意見に耳を傾けてくれる」と話す。地元メディアはこうした姿勢を「バージョンアップした『マハティール2・0』だ」などと評価する。

ただ、マハティール氏は初めて首相に就いた際、民主化政策を打ち出しながら後に強硬姿勢に転じた。それだけに警戒感を持つ人も多く、NGOの連合体「ブルシ(清廉)」のシャルル・アマンさんは「大事なのはこうした新政権の姿勢が続くかどうかだ。注視していかなければならない」と話す。【6月9日 朝日】

********************

92歳で“『独裁者』をやめる練習”が効果をあげるのか・・・。(人間はいつになっても変われるとも言えますし、そうそう変わるものではないとも・・・・)

【入りやすい入り口“ナジブ前首相の汚職疑惑追求” 財政再建には困難な道のり】

もともと、マハティール氏の政界復帰は、ナジブ政権下で権力中枢への道を阻まれた自身の息子の政権への道を切り開くため・・・との憶測・批判もありましたが、もちろん、そうした見方を本人は否定しています。

マハティール氏が政権を譲るとしている同性愛行為の罪で服役していたアンワル元副首相(70)に国王の恩赦を受けさせ、アンワル氏は5月16日に釈放されました。

首相に就任するには国会議員になる必要があるため、アンワル氏は今後、補選の機会をうかがい、国政復帰を目指すことに。

“ただ、マハティール首相(92)は2年程度は首相の座にとどまる意向で、権力の移譲には曲折も予想される。”【5月16日 産経】とも。

釈放されたアンワル氏と立場が一転したのがナジブ元首相。

****<マレーシア>ナジブ前首相を事情聴取 汚職対策委****

巨額の不正流用が取りざたされるマレーシアのナジブ前首相は22日、汚職対策委員会(MACC)の本部に出頭し、事情聴取を受けた。自身が設立した政府系ファンドの元子会社から個人口座に送金された資金について聴取されたとみられる。ナジブ氏は約5時間後に本部を出た。再聴取は24日にも行われる予定。

疑惑追及の徹底を掲げるマハティール首相は21日、政府系ファンド「1MDB」に対する特別捜査チームを設立。MACCや警察、中央銀行などで構成され、米国やスイス、シンガポールなどの捜査機関とも協力し、不正の全容解明を目指す。

一方、地元紙によると、警察が18日までにナジブ氏の自宅などから押収した現金は「多額過ぎて集計が終わっていない」という。現金のほか高級ブランドのバッグや宝飾品も大量に押収された。

ナジブ氏の妻ロスマさんの散財ぶりは、数千足もの靴を所有していたフィリピンのマルコス元大統領夫人をなぞり「マレーシアのイメルダ」と報じられている。【5月22日 毎日】

****************

夫ナジブ氏を叱咤激励し、とかく前面に出てくる妻ロマスさんとマハティール首相は犬猿の仲とか。今後の「マレーシアのイメルダ」ロマスさんの運命も危うそうです。

ナジブ政権の汚職追及は公約でもあり、国民受けもしますし、一番手をつけやすいところでしょう。

ただ、公約の“消費税廃止”などもあって、懸案の財政再建は時間を要します。

****マハティール氏、「負の遺産」集中処理 ナジブ前首相追及急ぐ 政権交代1カ月 財政再建に課題 ****

マレーシアで1957年の独立以来、初の政権交代が実現してから1カ月がたった。

マハティール首相はナジブ前首相の汚職疑惑など前政権の「負の遺産」の清算を加速。消費税の廃止といった国民受けする政策も早速実行し、政権交代の意義を訴えるのに懸命だ。ただ、財政再建の道は険しく、政権運営が安定するのにも時間がかかりそうだ。

汚職体質からの決別を掲げて5月9日の総選挙に勝利したマハティール氏が首相就任後、真っ先に取り組んだのがナジブ氏の責任追及だ。政府系ファンド「1MDB」の資金を不正に流用し、7億ドル(約770億円)近い資金を受け取ったとの疑惑に対し、汚職対策委員会が2度にわたって長時間の事情聴取を実施した。

ナジブ夫妻の関係先から多額の現金や宝石類、高級バッグを押収したとも発表し、国民に前政権の腐敗ぶりを印象づけた。マハティール氏はナジブ氏の立件にも自信をみせる。

政権交代によって明るみに出たのは、前首相個人の異常な蓄財だけではない。国の債務額が従来の公表値を大幅に上回る1兆リンギ(約28兆円)に上ることや、1MDBの債務返済のために財務省や中央銀行が不適切な取引に手を染めていたことも明らかになった。

マハティール氏は法務長官、財務次官、中央銀行総裁といった関係機関のトップを次々に更迭し、国全体に巣くった汚職の根を断ち切ろうとしている。

こうした負の遺産との決別はマレーシアが国内外からの信認を回復するために必要である一方、新政権の公約実行の重荷になっている。

マハティール氏は総選挙で、消費税の廃止や高速道路の無料化、燃料補助金の復活といった公約を掲げた。目玉である消費税の廃止こそ6月1日付で実施したものの、高速道路料金については今のところ2日間の割引でお茶を濁している。

首都クアラルンプールとシンガポールを結ぶ高速鉄道計画の中止を発表するなど、財政難の影響は国の基盤であるインフラ整備にも及んでいる。

マハティール氏は「多額のお金がかかるだけで、利益にならない」と主張するが、隣国とを結ぶ大型鉄道の開通は周辺開発を促進し、ヒトやモノの行き来を活発にする効果が見込めた。

マレーシアの債務水準はアジアの中でも比較的高く、新政権が財政再建と将来の経済成長の基盤づくりを両立するのは容易ではない。

政権の体制整備も遅れている。当初は5月中にも全閣僚を任命する予定だったが、外交を担う外相や通商交渉・産業政策を担当する貿易産業相など10近い閣僚ポストが依然空席だ。

華人のリム・グアンエン氏を財務相にあてるなど、マハティール氏はこれまで主流だったマレー系以外の人材の登用を進めている。

多民族国家の融和につながるとの評価がある半面、民族にこだわっていては組閣や省庁幹部の任命ができないという苦しい台所事情も映し出している。これまで野党だった希望連盟には経験豊富な政治家が少なく、92歳のマハティール氏の手腕に頼る状態が続いている。

米調査会社ユーラシア・グループのピーター・マンフォード氏(アジア担当)は「マハティール氏の復讐(ふくしゅう)心や独断によって政策や人事が決まる傾向が強まれば、本来は良い政策が退けられ、内閣が機能しなくなるリスクが高まる」と指摘する。

マハティール氏は1~2年後に、かつて政敵だったアンワル元副首相に首相職を禅譲する方針を公言している。アンワル氏への移行を円滑に進めるためにも、全閣僚による集団統治の体制を早々に軌道に乗せ、マハティール氏頼みを脱する必要がある。【6月8日 日経】

****************

【高速鉄道計画中止に、利権絡みの問題指摘も】

日本で一番関心が持たれているのが、新幹線も中国との受注競争に参加していた首都クアラルンプールとシンガポール約350キロを約1時間半でを結ぶ高速鉄道計画の中止です。

「多額のお金がかかるだけで、利益にならない」という財政上の理由のほか、ナジブ前政権の中国寄り姿勢を転換するものとしても注目されています。

****マレーシア中国離れ 高速鉄道計画中止****

(中略)

マハティール首相の中国依存脱却姿勢

受注競争が激化していた高速鉄道の車両の提供や線路の建設などを担う「鉄道資産会社」の入札には中国が中国鉄道総公司を中心とするコンソーシアムで参加する意向を示し、日本もJR東日本、住友商事、日立製作所など10社で受注を目指していた。このほかにドイツ、フランス、イタリア、オーストリアが参入を表明、受注を目指していた。

ナジブ前首相が親中国であることからこれまで中国が有利との見方が強かったが、4月19日に当初予定していた6月29日の入札締め切りを事業者から「準備が間に合わない」との要請が相次ぎ、今年12月28日に入札を延期、受注者決定は2018年末から2019年にずれ込む可能性が出ていた。開業予定の2026年は変更なかった。

マハティール首相の「中止決定」の背景にはまだ入札前であることも影響したという。

マレーシア国内の駅予定地周辺では中国が関係するインフラ整備案件が複数進んでいる。たとえば、主要駅となるマラッカでは沖合に約550haの大規模埋め立てが地元企業と中国企業によって進められている。

埋立地には商業施設、マンション、工業団地などを誘致する方針で、鉄道計画が白紙になったことで今後開発を中国側が継続するのかが注目される。

このように今回のマハティール政権の大型インフラプロジェクト見直しは、ナジブ前政権の中国への過度の依存を再検討するもので、今後もマレーシアの「中国離れ」は加速するものとみられている。

マレーシアでの巨大プロジェクトを「一帯一路」の要の一つと位置づける中国政府が、こうした新政権の「中国離れ」にどう対応するか、今後の両国関係からも目が離せない。【6月3日 大塚智彦氏 Japan In-depth】

***************

ただ、老獪なマハティール氏ですから、単に国の財政問題を憂えて・・・というだけでなく、利権絡みの話もあるのではとの見方もあるようです。

****マレー高速鉄道“撤回”は利権奪回の布石? 92歳マハティール首相の積年の思い****

(中略)すでに入札手続に入っていた国家間プロジェクトをシンガポール側に事前通告なしに白紙撤回した判断で、受注を目指していた日本企業にも困惑が広がる。

乱暴に見える判断の根底には、92歳で15年ぶりにマレーシア首相に返り咲いたマハティール氏の個人的な思惑もありそうだ。

(中略)シンガポールの日本企業関係者は「希望的観測を含め、完全白紙撤回と言い切っていいかは、まだ正直迷うところ」と打ち明ける。

マハティール氏は、シンガポールの初代首相のリー・クアンユー氏(2015年に91歳で死去)と、経済開発で競い合うとともに、政治的ライバルだった。(中略)

両国は近年、ナジブ氏やリー現首相ら次世代が、協調路線を推進してきた。その端的な例が、過去の鉄道問題解消と、高速鉄道計画だったといえる。

マレーシア国営鉄道が所有していた、シンガポール南部のタンジョンパガー駅をはじめとする用地が、ようやくシンガポールに返還されたのは2011年。ナジブ氏とリー現首相が10年の首脳会談で、マレーシア側が鉄道用地を返還するのと引き換えに、シンガポール中心部2カ所を、両国の政府系投資会社が共同開発することで合意。土地や権益をめぐる長年の争いを「ビジネス」で解決した。

そして、シンガポールの資本や技術を取り込みたいマレーシア、狭い島国として後背地を得たいシンガポール、両国の思惑が、高速鉄道計画につながった。(中略)

だが、マハティール氏は、「多大な費用がかかり、もうからない」と廃止理由を語った。同計画の事業費は、500億~700億リンギットと見積もられていたが、「1100億リンギットはかかる」と、見積もりを引き上げて「財政再建」を廃止理由にした。

そこに、リー初代首相との争いを繰り広げた、マハティール氏のシンガポールへの「敵対心」を感じた人は多い。

マハティール氏が、高速鉄道計画廃止の決定を急いだ背景には、利権奪回の狙いも見え隠れする。

マレーシア側の高速鉄道最終駅建設予定地であるクアラルンプール中心の開発地を含め沿線では、ナジブ氏の影響力が指摘される不動産投資が進められてきた。

マレーシアではインフラ開発に関わる汚職の噂が絶えない。計画廃止で前ナジブ政権の利権構造がリセットされれば、マハティール氏が表紙をかえて、高速鉄道計画を再開する可能性はある。(後略)【6月7日 産経】

********************

【単純ではない中国との関係見直し】

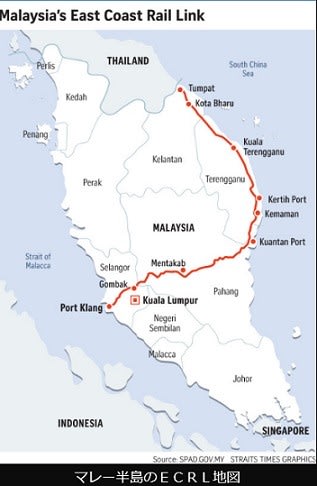

高速鉄道だけでなく、中国「一帯一路」戦略の重要役割(シンガポールを封鎖された場合を想定すると、中国にとって「一帯一路」の生命線とも)を担う東海岸鉄道(ECRL)事業の見直しも俎上に。

****マレーシア、中国の“野望”に反旗 国内最大規模の鉄道建設も見直し本格化****

マレーシアのマハティール首相は、28日に表明した高速鉄道計画の廃止に並び、同国最大規模の鉄道建設計画の見直しも本格化。中国の「一帯一路」の“野望”が、逆回転を始めた。

マハティール氏は、東海岸鉄道(ECRL)事業について、中国と契約条件の再交渉を行っていると、28日付のマレーシアの経済誌エッジに語った。

ECRL計画は、タイ国境近くから、中国が開発を進める東海岸クアンタン港を経由し、西海岸のクラン港まで全長約690キロを結ぶ。昨年8月、着工した。

だが、マハティール氏によると、総額550億リンギット(約1兆5千億円)の事業費は、融資する中国輸出入銀行から、受注した中国交通建設に直接支払われ、マレーシア側は一度も引き出していない。支払いは出来高でなく計画ベース。利息も含むと、中国への債務は920億リンギットに。前政権が続いていれば「国は破綻していた」と非難する。

16年の中国からの直接投資は、「一帯一路」の名の下、前年比約7倍に急増(日本貿易振興機構調べ)。過度に中国へ依存した前政権から、軌道修正を図るとみられる。(中略)

採算性や必要性が不明確なまま、巨額のインフラ資金を融資し、不透明な資金を得た親中政権が、国民の審判を受ける。「開発独裁」につけ込んで周辺国を債務不履行に陥れ支配する。そんな中国の思惑に、限界が見え始めている。【5月28日 産経】

*******************

マハティール首相は6日、首都圏と半島東海岸を縦断する東海岸鉄道(ECRL)事業について、財政上の理由から、延期または中止の方向で検討していることを明らかにしています。

ただ、中国の“野望”云々はともかく、中国との関係は一国の指導者としてはいたずらに刺激・対立して済む話ではないことは当然です。

****マハティール首相が中国からの投資容認 当選後は一転して「ルック・チャイナ」****

マレーシアのマハティール氏が首相就任後、中国が投資する大型開発事業について、「再審査はするが、両国間で協議された内容は順守する」と述べ、中国寄りに大きく路線転換した。

ナジブ前政権はマレー半島縦断高速鉄道、マラッカ海峡の港湾設備などで中国資本に頼る姿勢だったが、マハティール氏は選挙戦で「中国資本に依存すると、国の主権を奪われかねない」と懸念を表明していた。

しかし、当選後は「中国人の積極的でまじめな仕事ぶりには学ぶところがある」と待ち上げ「ルックーチャイナ」を強調した。

マレーシアのメディアは、首相の中国投資批判は選挙対策用のポーズだったと分析した。【「選択」6月号】

*******************

このあたりの中国との“取引”は、老獪なマハティール氏の得意とするところでしょう。ただ、同氏がかつて政権を担っていたときに比べ、中国の力は圧倒的に強くなっています。そこを見誤ると中国に飲み込まれてしまいます。