■戦国の謎”本能寺の変”その後

京都にはいくつかの美しい城郭が在りますが、それ以上に数多の日本史の謎を湛えています。こうしたところを歩み進めますと何かみえてくるのかもしれない。

勝竜寺城。京都府長岡京市勝竜寺、ここは東海道線長岡京駅から少し南に下った位置に遺構のある城跡公園です。1992年までは単なる史跡のみでしたが徐々に遺構の上に模擬櫓や掘割等が再現され、意外と広大な城址公園と歴史博物館等が並ぶ一角となっています。

東海道線を時折、新快速や特急がごおっと通過する気風に今も昔も交通の要衝と感じます。明智光秀。ここ勝竜寺城は織田信長を叛逆で亡き者とした明智光秀が、中国大返しとして毛利攻めから全速で戻った羽柴秀吉と天王山の戦いに際し戦った根拠地としたものである。

明智軍は今日的な視点から見た場合に、驚くほど稚拙な配置から大敗を喫した光秀が落ちのびるまで束の間逃げ込んだ城郭でもありました。この謎については面白いので後述しますが、細川忠興と細川御玉ことガラシャの城郭。勝竜寺城は元々細川氏城郭でありました。

細川忠興が明智光秀の娘玉子と婚儀を経てキリスト教に帰依しガラシャと改めた後に過ごした城郭でした。それ故にこの界隈の寺院はキリスト教徒の打壊しにあった歴史もあるのですが、細川忠興は盟友細川藤孝の嫡男で娘婿の城、なんて所に逃げ込むのだ光秀、と。

今月いっぱいでNHK大河ドラマ”麒麟がくる”最終回というのは、一種驚きではあるのですが、ドラマである為に創作と独自解釈は溢れるものの、天王山の戦いにおける明智軍の謎の動きがどう説明されるかには興味あるところです。本能寺の変、どう描かれるか。

日本史における最大の叛逆である事は疑問の余地はありませんが、その背景は永遠の謎に包まれています。明智軍は羽柴軍と戦うつもりは無かった、という展開ではないか。これは一つの視点なのですが、明智光秀は羽柴秀吉と事を構えるつもりは無かった可能性が。

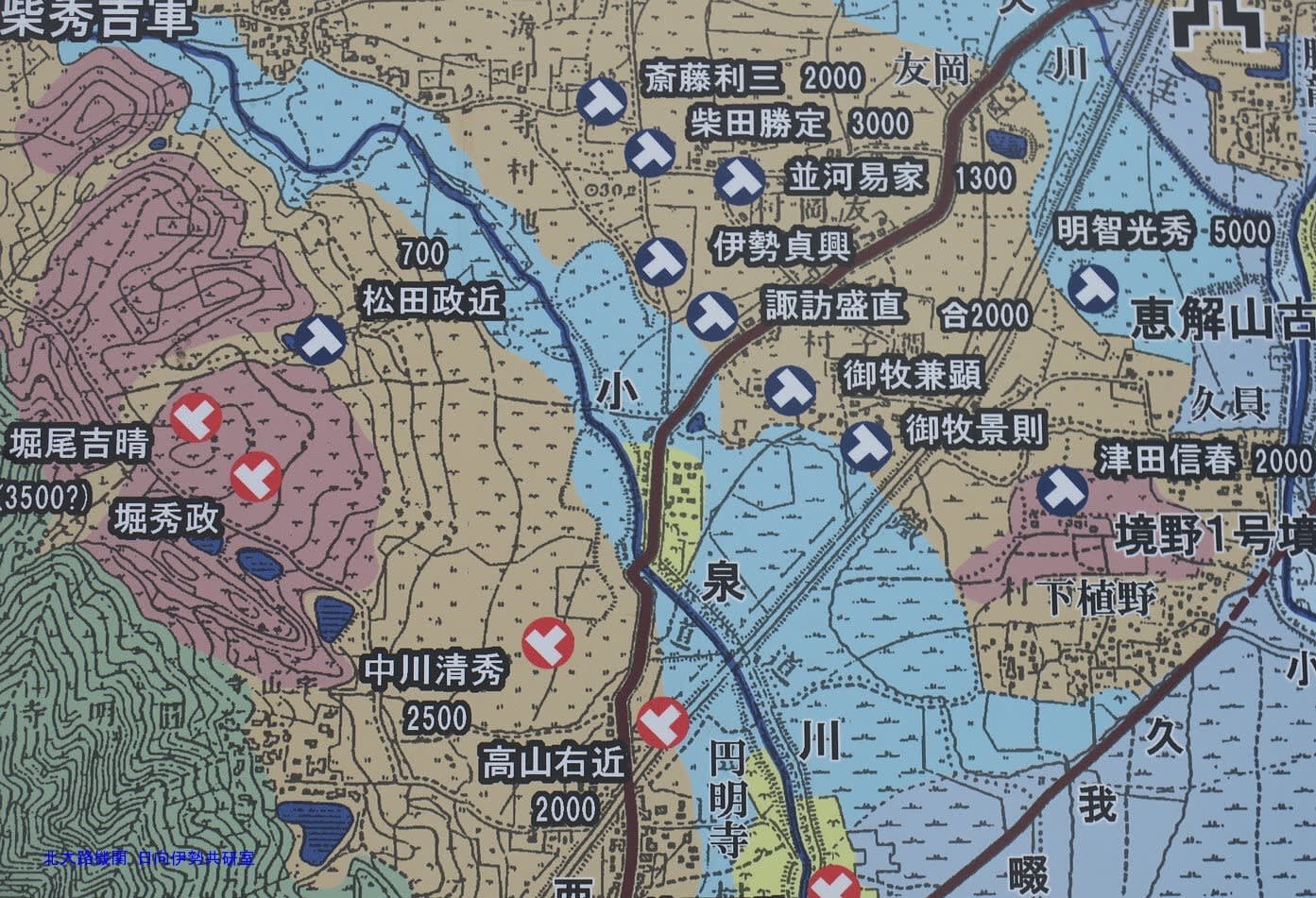

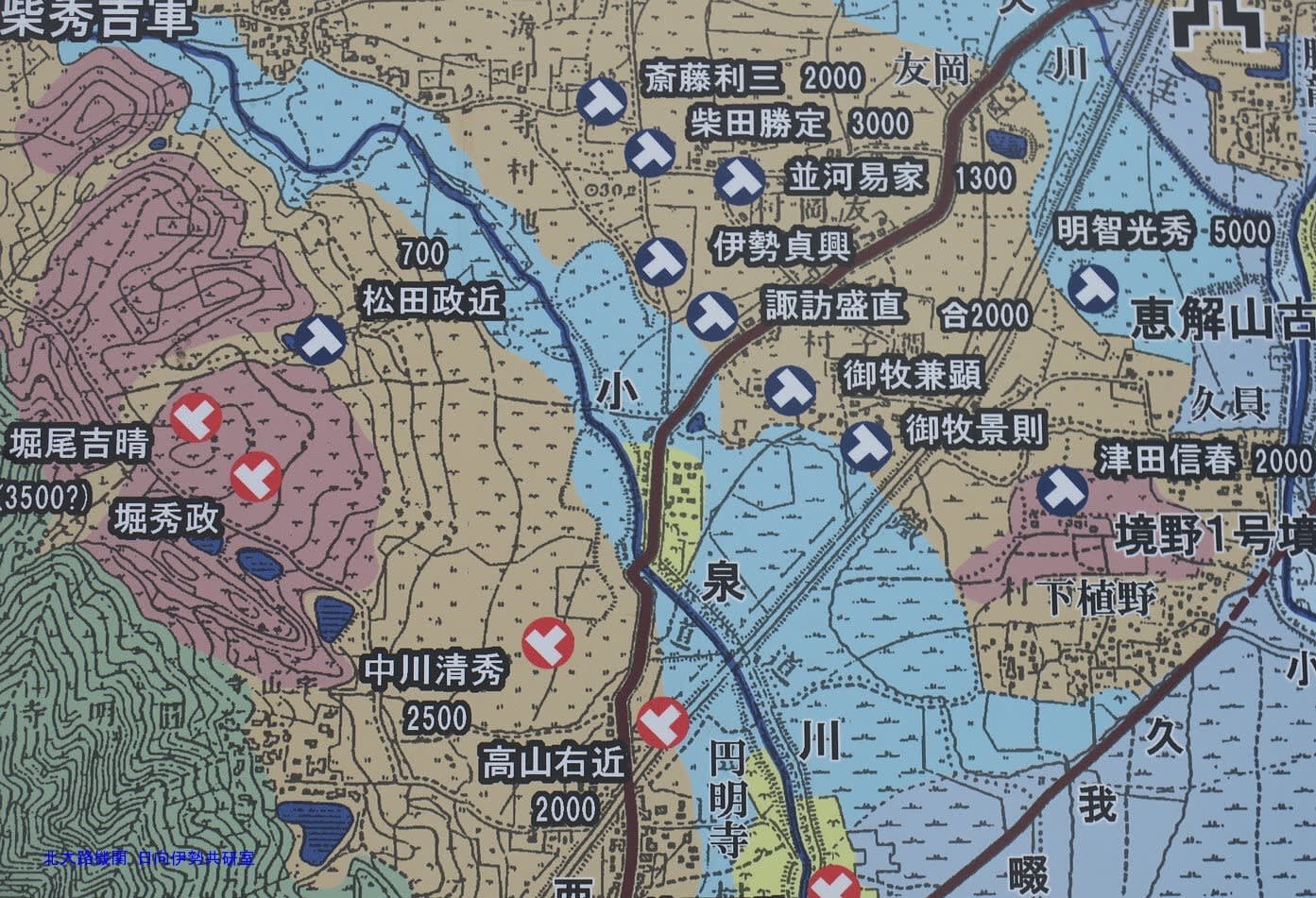

本能寺の変にて織田信長へ叛乱のうえで殺害に追い込んだ明智光秀の行動、特に中国大返しにて反撃に向かった羽柴軍を迎え撃った天王山の戦いは、不思議です。天王山の戦いでは、明智軍は勝竜寺城付近に布陣、隘路や河川という地形を全く活かさない布陣ですね。

鳥羽伏見の戦い。似た構図は、幕末に在りました大坂から天皇への親書を携えて上京に向かう幕府軍を薩長軍が一方的に待ち伏せ攻撃を行い、幕府軍は親書を届けるのが任務であり、戦闘を元々想定していません。闘う意思の有無は文字通り結果に直結するものでして。

鳥羽伏見の戦いでの幕府軍は最新式小銃などを携行する洋式軍隊でありながら射撃準備はもちろん、陣形も行軍そのもので前衛も何も接敵行軍の態勢を執らなかった事が、敗北の原因となっています。天王山の戦いでは、天王山と大阪平野を往く淀川の隘路が戦場だ。

明智軍は史実の布陣よりも1.5km南に前進し布陣するならば、結果は変った。河川と山地に挟まれた隘路を抜けた、つまり羽柴軍の大群が一列にならざるを得ない隘路を前方にして明智軍には機動を活かせられる陣地がありましたが、現実の戦場は隘路を活用しません。

隘路を抜けた河川の先に布陣したのは羽柴軍、明智軍はに羽柴軍が有利な地形を抑えている為に不利な敵前渡河を強いられる配置だ。戦下手にしても程があるように思えます。するともう一つの可能性として、明智軍の戦術統制になにか不安が在った可能性もあります。

天王山の戦い、稚拙です、なにしろ天王山の麓である山崎は真横に桂川と宇治川に木津川が合流し淀川になる典型的な隘路ですので、ここを抜けた位置、つまり隘路出口に布陣すれば、羽柴軍は隘路を一列に進まざるを得ず隘路出口で各個撃破出来ただけに不思議です。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

京都にはいくつかの美しい城郭が在りますが、それ以上に数多の日本史の謎を湛えています。こうしたところを歩み進めますと何かみえてくるのかもしれない。

勝竜寺城。京都府長岡京市勝竜寺、ここは東海道線長岡京駅から少し南に下った位置に遺構のある城跡公園です。1992年までは単なる史跡のみでしたが徐々に遺構の上に模擬櫓や掘割等が再現され、意外と広大な城址公園と歴史博物館等が並ぶ一角となっています。

東海道線を時折、新快速や特急がごおっと通過する気風に今も昔も交通の要衝と感じます。明智光秀。ここ勝竜寺城は織田信長を叛逆で亡き者とした明智光秀が、中国大返しとして毛利攻めから全速で戻った羽柴秀吉と天王山の戦いに際し戦った根拠地としたものである。

明智軍は今日的な視点から見た場合に、驚くほど稚拙な配置から大敗を喫した光秀が落ちのびるまで束の間逃げ込んだ城郭でもありました。この謎については面白いので後述しますが、細川忠興と細川御玉ことガラシャの城郭。勝竜寺城は元々細川氏城郭でありました。

細川忠興が明智光秀の娘玉子と婚儀を経てキリスト教に帰依しガラシャと改めた後に過ごした城郭でした。それ故にこの界隈の寺院はキリスト教徒の打壊しにあった歴史もあるのですが、細川忠興は盟友細川藤孝の嫡男で娘婿の城、なんて所に逃げ込むのだ光秀、と。

今月いっぱいでNHK大河ドラマ”麒麟がくる”最終回というのは、一種驚きではあるのですが、ドラマである為に創作と独自解釈は溢れるものの、天王山の戦いにおける明智軍の謎の動きがどう説明されるかには興味あるところです。本能寺の変、どう描かれるか。

日本史における最大の叛逆である事は疑問の余地はありませんが、その背景は永遠の謎に包まれています。明智軍は羽柴軍と戦うつもりは無かった、という展開ではないか。これは一つの視点なのですが、明智光秀は羽柴秀吉と事を構えるつもりは無かった可能性が。

本能寺の変にて織田信長へ叛乱のうえで殺害に追い込んだ明智光秀の行動、特に中国大返しにて反撃に向かった羽柴軍を迎え撃った天王山の戦いは、不思議です。天王山の戦いでは、明智軍は勝竜寺城付近に布陣、隘路や河川という地形を全く活かさない布陣ですね。

鳥羽伏見の戦い。似た構図は、幕末に在りました大坂から天皇への親書を携えて上京に向かう幕府軍を薩長軍が一方的に待ち伏せ攻撃を行い、幕府軍は親書を届けるのが任務であり、戦闘を元々想定していません。闘う意思の有無は文字通り結果に直結するものでして。

鳥羽伏見の戦いでの幕府軍は最新式小銃などを携行する洋式軍隊でありながら射撃準備はもちろん、陣形も行軍そのもので前衛も何も接敵行軍の態勢を執らなかった事が、敗北の原因となっています。天王山の戦いでは、天王山と大阪平野を往く淀川の隘路が戦場だ。

明智軍は史実の布陣よりも1.5km南に前進し布陣するならば、結果は変った。河川と山地に挟まれた隘路を抜けた、つまり羽柴軍の大群が一列にならざるを得ない隘路を前方にして明智軍には機動を活かせられる陣地がありましたが、現実の戦場は隘路を活用しません。

隘路を抜けた河川の先に布陣したのは羽柴軍、明智軍はに羽柴軍が有利な地形を抑えている為に不利な敵前渡河を強いられる配置だ。戦下手にしても程があるように思えます。するともう一つの可能性として、明智軍の戦術統制になにか不安が在った可能性もあります。

天王山の戦い、稚拙です、なにしろ天王山の麓である山崎は真横に桂川と宇治川に木津川が合流し淀川になる典型的な隘路ですので、ここを抜けた位置、つまり隘路出口に布陣すれば、羽柴軍は隘路を一列に進まざるを得ず隘路出口で各個撃破出来ただけに不思議です。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)