■反撃能力への転換示せ

反撃能力という2022年の新しい専守防衛からの脱却政策を元にこの”88艦隊の日”を論じてきましたが、重要なのは"日本の防衛政策がこれまでとは完全に転換した"という事を示し周辺国や友好国に理解してもらうことです。行使させて分らせる事が先であっては絶対にならない。

ホワイトフリート世界一周、新しい88艦隊と反撃能力という視点で重要なのは、反撃するという姿勢を示す一方でその能力が中途半端なものであれば抑止力として機能せず、逆に予防的な攻撃を受ける可能性があるということで、反撃能力の整備は世界に専守防衛であることを示しつつ、しかし国土を戦場にしないこと誇示せねばならない。

新しい88艦隊は、21世紀のホワイトフリート世界一周を行わなければなりません。ホワイトフリート世界一周とは1907年にアメリカのセオドアルーズベルト大統領が、新しく建造した戦艦16隻を中心とした大西洋艦隊を太平洋に回航する際、大西洋からインド洋を経て日本を親善訪問しつつ世界を一周しサンディエゴにむかったものです。

ルーズベルト大統領は、日露戦争に勝利した日本への牽制を含め、戦艦16隻という巨大な戦力を中心に艦隊を編成し、20の寄港地での親善訪問を行いつつ世界を一周、ただ目的が建前であっても親善訪問であったため、東郷平八郎大将を中心に大規模な接遇艦隊を派遣し、日米間の海軍軍人との間で大きな交流を実現しました。

東郷平八郎大将が歓迎会においてアメリカの若い海軍士官たちのテーブルを回り、その中には若き日のレイモンドスプルーアンスやウィリアムハルゼー、のちの提督たちと語り合いイギリス仕込みのジョークで笑わせたという一幕は、のちの太平洋戦争中はともかくとして戦後の日米関係へのおおきな基盤を構築したといわれています。

新しい88艦隊、ホワイトフリートの16隻を考えれば2個護衛隊群16隻という規模が妥当でしょうか、ヘリコプター搭載護衛艦4隻を含む規模となります。引きこもりは卒業して世界に打って出る、これは1992年カンボジアPKOの頃から日本は続けているのですが今一つ浸透していません、実際世界ではある程度教養がなければ自衛隊を知らない。

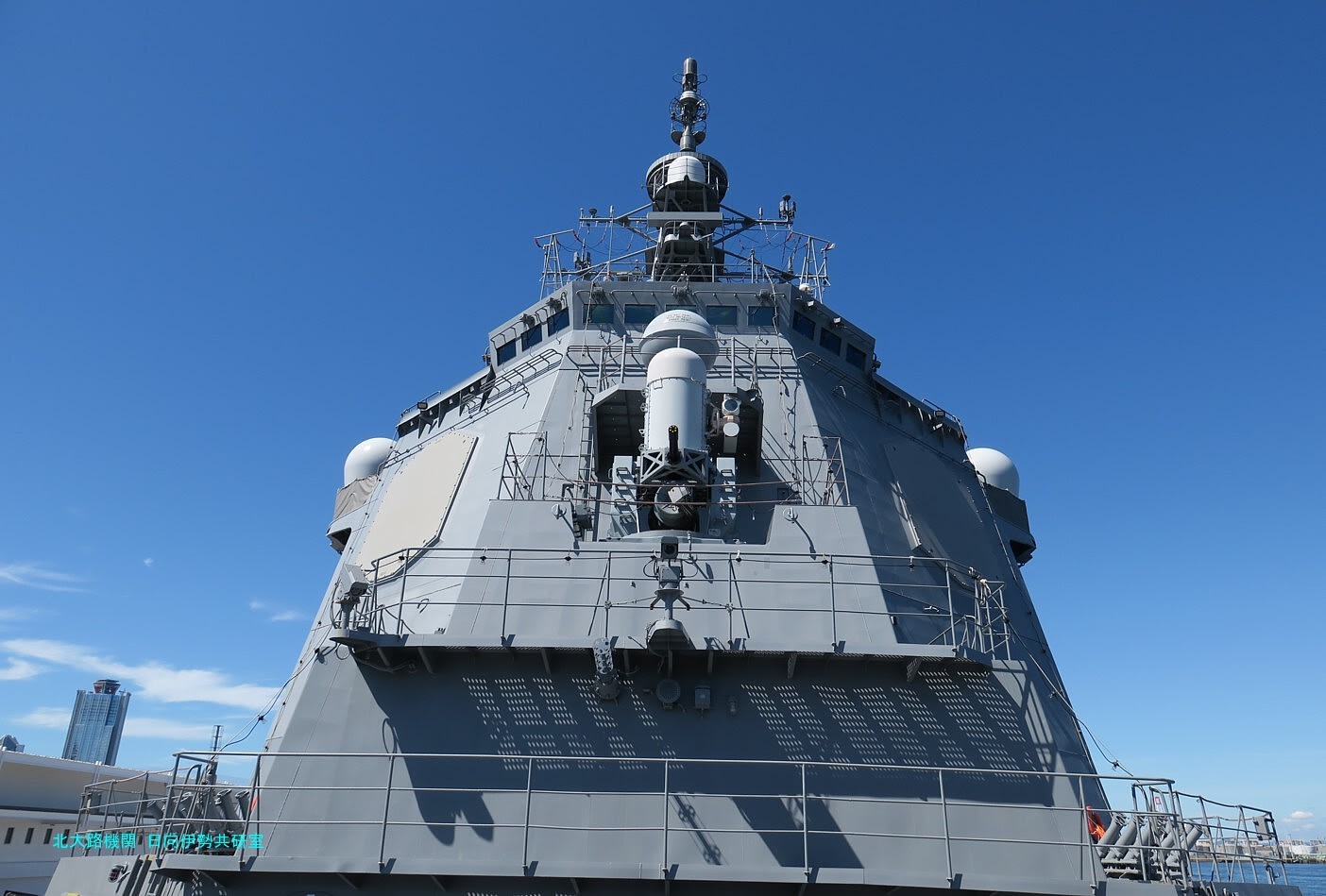

ヘリコプター搭載護衛艦4隻と、1万t規模のイージス艦4隻とともに、6000t規模の汎用護衛艦8隻で世界一周、汎用護衛艦の一部は練習艦隊の練習艦を充てて遠洋航海と両立させるなど艦隊運用を考えなければならないでしょうが、こうした規模の艦隊が地中海やイギリス、南米やアフリカとアメリカ東海岸を訪問することができたならば。

パナマ運河を航行できない可能性、これは近年の記録的渇水により一日あたりの船舶航行量が30隻に制限されているという事情があるため、航路を考える必要があるでしょうし、なによりそれだけの規模の艦隊を、プレゼンスオペレーションに用いることは年次検査をかなり前の段階から調整しなければなりませんが、意味はかなり大きい。

トランプ大統領が護衛艦かが表敬訪問を行うまではアメリカ本土ではある程度のよう教養人でなければ海上自衛隊の存在を知らず、逆に日本にまともな防衛力があることを知らず日本の防衛をアメリカ軍が担っていると誤解する方が相当数いた、少なくとも大統領選においてはこうした認識を持つ人が多くいました、そこから脱却を目指す。

専守防衛は堅持するが必要があれば世界中どこにでも展開できる、こう誇示することが重要です。併せて、各国の航空母艦と共同訓練を行い、例えば地中海でNATO海軍の、ロシアウクライナ戦争前におこなったような4隻の空母部隊と共同訓練を行うとか、大西洋でクイーンエリザベス級2隻と並んでみる、こうした写真を世界に配信する。

危機を示すクライシスの語原は切れている、という意味です。軍事力による抑止力で平和は生まれないという反論はあるでしょうが、いったん切れてしまえば元に戻すのに大量の犠牲を強いることは現実なのですし、安定を欠けば切れるまでそれほど時間はありません、ホワイトフリートを日本が再現することで、切れさせない覚悟を示す。

反撃能力整備という2022年国家防衛戦略の画定と二年目が見えてきたロシアウクライナ戦争を前に、今年の88艦隊の日特集はかなりラジカルな内容となってしまいました。反撃能力を踏み込むならばせめて憲法改正を優先すべきとも思うのですが現実はそうでなく、世論もこれを容認している状況、そこでホワイトフリートを示しました。

中国空母ともインド空母ともイタリア空母ともエジプト強襲揚陸艦とも、もちろんアメリカやフランスとイギリスの空母とも、そのころには情勢が落ち着けばロシアの空母とも、親善訪問と共同訓練を重ねることで、重ねて信頼醸成につなぐことができれば、戦争の懸念を十年単位で延ばし、別の道を探れるかもしれません。

FOIP自由で開かれたインド太平洋という概念を日本は安倍政権時代に世界へ呼びかけ、結果、アメリカ太平洋軍がインド太平洋軍に再編され、様々な国際公序のモデルへと展開しています。今回提示したポテンシャルというものは、そもそもこのFOIPを提唱した日本も、こうした理念を共有するステイクホルダーとなる地位を見越した提示というものです。

平和主義の理念に立てば、非常に残念な話ではありますが、日本一国で中国ロシアの軍事圧力に対し平和を維持する事はできません、もちろん沖縄決戦や北海道防衛戦という限られた視点からは対抗し得るのかもしれませんが、日本は世界との貿易により国家を維持しており、それは過去の大戦への反省という視点からももっと広く認識されるべきと思う。

沖縄決戦で日本の第32軍が仮にアメリカ軍を撃退していたとしてもフィリピン失陥によりシーレーンが途絶していた事実は変らず、結果的に連合国軍は別の策源地を確保して日本本土進攻、オリンピック作戦を実施していたでしょうし、本土防衛の時間を稼ぐとしてもシーレーンを絶たれた状態では大破した戦艦や建造中の空母を稼働可能とはできません。

シーレーンを維持し、国家としての国民の生活を維持できてこそ初めて日本国家は成り立つものであり、この為には、自由で開かれたインド太平洋という理念、海洋自由原則という国際公序のステイクホルダーとして、それこそ普通の国として営みを続ける他ないのですね。もちろん、日本経済が高度経済成長を続けていたならば、別の道はあったでしょう。

平和を札束で叩いて買っていた状態、日本がアジア最大の経済大国で在り続けたならば、アジア40億の人々から札束で叩いて平和を買っていたならば可能であったのでしょうが、中国の経済成長はじめ、円安といいますか、札束だけで平和を買い取る事が出来なくなったのが、残念ながら現実です。すると日本は世界の一員となるほか道が無いのではないか。

抑止力というものはこういうもので、不幸にして開戦したあとでどれだけ兵器の威力を競っても意味はありません、しかし、こういうことが可能なのだ、と示すことで戦争を回避できるならば、軍事費は負担ですが戦争よりは僥倖でしょう。軍事力最大の任務は戦争を抑止することだ、これは高名な軍事評論家故江畑謙介先生の言葉です。この一点をまとめとして、新しい88艦隊と反撃能力整備特集は八月三十一日の今回でひとまず最終回とします。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

反撃能力という2022年の新しい専守防衛からの脱却政策を元にこの”88艦隊の日”を論じてきましたが、重要なのは"日本の防衛政策がこれまでとは完全に転換した"という事を示し周辺国や友好国に理解してもらうことです。行使させて分らせる事が先であっては絶対にならない。

ホワイトフリート世界一周、新しい88艦隊と反撃能力という視点で重要なのは、反撃するという姿勢を示す一方でその能力が中途半端なものであれば抑止力として機能せず、逆に予防的な攻撃を受ける可能性があるということで、反撃能力の整備は世界に専守防衛であることを示しつつ、しかし国土を戦場にしないこと誇示せねばならない。

新しい88艦隊は、21世紀のホワイトフリート世界一周を行わなければなりません。ホワイトフリート世界一周とは1907年にアメリカのセオドアルーズベルト大統領が、新しく建造した戦艦16隻を中心とした大西洋艦隊を太平洋に回航する際、大西洋からインド洋を経て日本を親善訪問しつつ世界を一周しサンディエゴにむかったものです。

ルーズベルト大統領は、日露戦争に勝利した日本への牽制を含め、戦艦16隻という巨大な戦力を中心に艦隊を編成し、20の寄港地での親善訪問を行いつつ世界を一周、ただ目的が建前であっても親善訪問であったため、東郷平八郎大将を中心に大規模な接遇艦隊を派遣し、日米間の海軍軍人との間で大きな交流を実現しました。

東郷平八郎大将が歓迎会においてアメリカの若い海軍士官たちのテーブルを回り、その中には若き日のレイモンドスプルーアンスやウィリアムハルゼー、のちの提督たちと語り合いイギリス仕込みのジョークで笑わせたという一幕は、のちの太平洋戦争中はともかくとして戦後の日米関係へのおおきな基盤を構築したといわれています。

新しい88艦隊、ホワイトフリートの16隻を考えれば2個護衛隊群16隻という規模が妥当でしょうか、ヘリコプター搭載護衛艦4隻を含む規模となります。引きこもりは卒業して世界に打って出る、これは1992年カンボジアPKOの頃から日本は続けているのですが今一つ浸透していません、実際世界ではある程度教養がなければ自衛隊を知らない。

ヘリコプター搭載護衛艦4隻と、1万t規模のイージス艦4隻とともに、6000t規模の汎用護衛艦8隻で世界一周、汎用護衛艦の一部は練習艦隊の練習艦を充てて遠洋航海と両立させるなど艦隊運用を考えなければならないでしょうが、こうした規模の艦隊が地中海やイギリス、南米やアフリカとアメリカ東海岸を訪問することができたならば。

パナマ運河を航行できない可能性、これは近年の記録的渇水により一日あたりの船舶航行量が30隻に制限されているという事情があるため、航路を考える必要があるでしょうし、なによりそれだけの規模の艦隊を、プレゼンスオペレーションに用いることは年次検査をかなり前の段階から調整しなければなりませんが、意味はかなり大きい。

トランプ大統領が護衛艦かが表敬訪問を行うまではアメリカ本土ではある程度のよう教養人でなければ海上自衛隊の存在を知らず、逆に日本にまともな防衛力があることを知らず日本の防衛をアメリカ軍が担っていると誤解する方が相当数いた、少なくとも大統領選においてはこうした認識を持つ人が多くいました、そこから脱却を目指す。

専守防衛は堅持するが必要があれば世界中どこにでも展開できる、こう誇示することが重要です。併せて、各国の航空母艦と共同訓練を行い、例えば地中海でNATO海軍の、ロシアウクライナ戦争前におこなったような4隻の空母部隊と共同訓練を行うとか、大西洋でクイーンエリザベス級2隻と並んでみる、こうした写真を世界に配信する。

危機を示すクライシスの語原は切れている、という意味です。軍事力による抑止力で平和は生まれないという反論はあるでしょうが、いったん切れてしまえば元に戻すのに大量の犠牲を強いることは現実なのですし、安定を欠けば切れるまでそれほど時間はありません、ホワイトフリートを日本が再現することで、切れさせない覚悟を示す。

反撃能力整備という2022年国家防衛戦略の画定と二年目が見えてきたロシアウクライナ戦争を前に、今年の88艦隊の日特集はかなりラジカルな内容となってしまいました。反撃能力を踏み込むならばせめて憲法改正を優先すべきとも思うのですが現実はそうでなく、世論もこれを容認している状況、そこでホワイトフリートを示しました。

中国空母ともインド空母ともイタリア空母ともエジプト強襲揚陸艦とも、もちろんアメリカやフランスとイギリスの空母とも、そのころには情勢が落ち着けばロシアの空母とも、親善訪問と共同訓練を重ねることで、重ねて信頼醸成につなぐことができれば、戦争の懸念を十年単位で延ばし、別の道を探れるかもしれません。

FOIP自由で開かれたインド太平洋という概念を日本は安倍政権時代に世界へ呼びかけ、結果、アメリカ太平洋軍がインド太平洋軍に再編され、様々な国際公序のモデルへと展開しています。今回提示したポテンシャルというものは、そもそもこのFOIPを提唱した日本も、こうした理念を共有するステイクホルダーとなる地位を見越した提示というものです。

平和主義の理念に立てば、非常に残念な話ではありますが、日本一国で中国ロシアの軍事圧力に対し平和を維持する事はできません、もちろん沖縄決戦や北海道防衛戦という限られた視点からは対抗し得るのかもしれませんが、日本は世界との貿易により国家を維持しており、それは過去の大戦への反省という視点からももっと広く認識されるべきと思う。

沖縄決戦で日本の第32軍が仮にアメリカ軍を撃退していたとしてもフィリピン失陥によりシーレーンが途絶していた事実は変らず、結果的に連合国軍は別の策源地を確保して日本本土進攻、オリンピック作戦を実施していたでしょうし、本土防衛の時間を稼ぐとしてもシーレーンを絶たれた状態では大破した戦艦や建造中の空母を稼働可能とはできません。

シーレーンを維持し、国家としての国民の生活を維持できてこそ初めて日本国家は成り立つものであり、この為には、自由で開かれたインド太平洋という理念、海洋自由原則という国際公序のステイクホルダーとして、それこそ普通の国として営みを続ける他ないのですね。もちろん、日本経済が高度経済成長を続けていたならば、別の道はあったでしょう。

平和を札束で叩いて買っていた状態、日本がアジア最大の経済大国で在り続けたならば、アジア40億の人々から札束で叩いて平和を買っていたならば可能であったのでしょうが、中国の経済成長はじめ、円安といいますか、札束だけで平和を買い取る事が出来なくなったのが、残念ながら現実です。すると日本は世界の一員となるほか道が無いのではないか。

抑止力というものはこういうもので、不幸にして開戦したあとでどれだけ兵器の威力を競っても意味はありません、しかし、こういうことが可能なのだ、と示すことで戦争を回避できるならば、軍事費は負担ですが戦争よりは僥倖でしょう。軍事力最大の任務は戦争を抑止することだ、これは高名な軍事評論家故江畑謙介先生の言葉です。この一点をまとめとして、新しい88艦隊と反撃能力整備特集は八月三十一日の今回でひとまず最終回とします。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)