■長良川と城郭

歩いて撮影名所を丹念に探していますとこんな景色が在ったのかと驚く事もあります。それは既知のものなのかもしれないけれども自分にとって発見であれば。

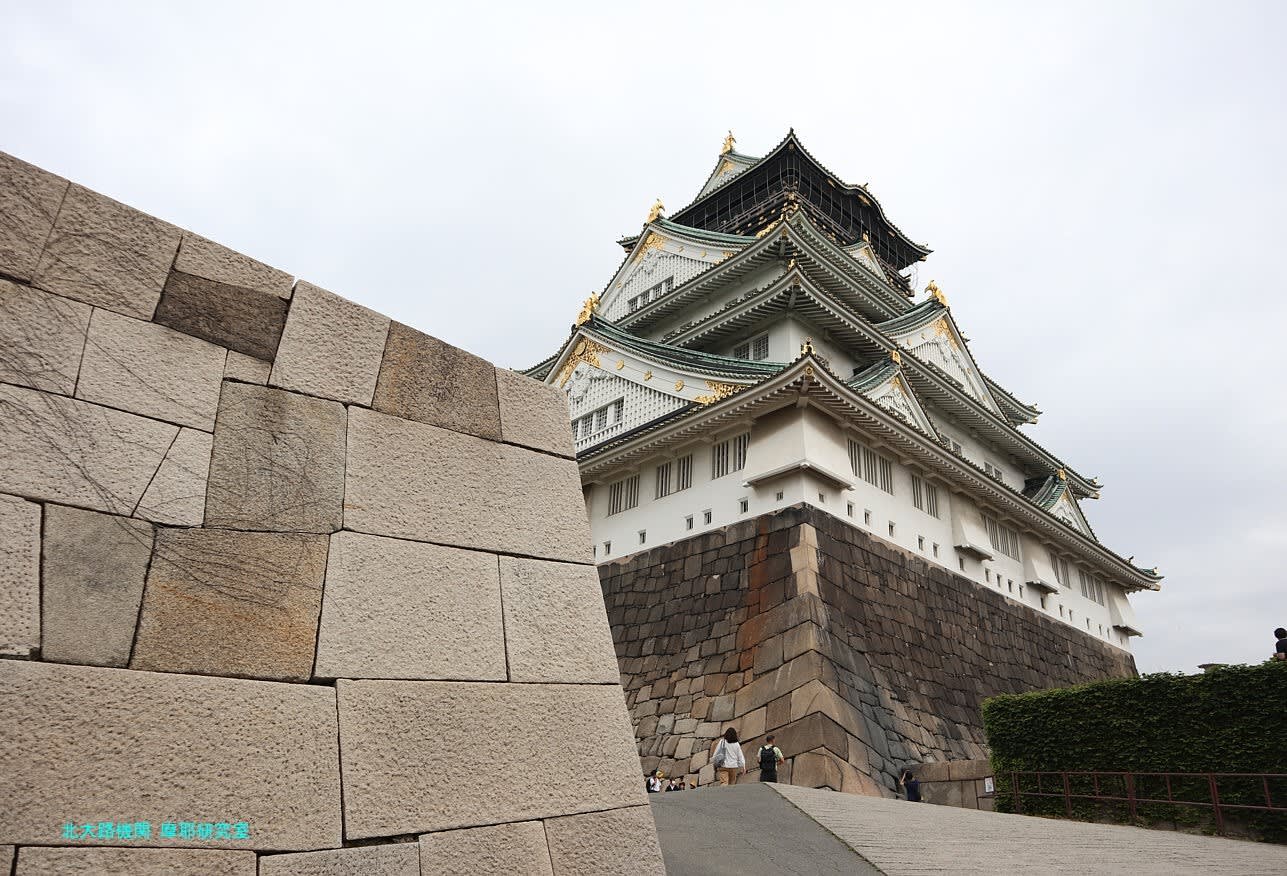

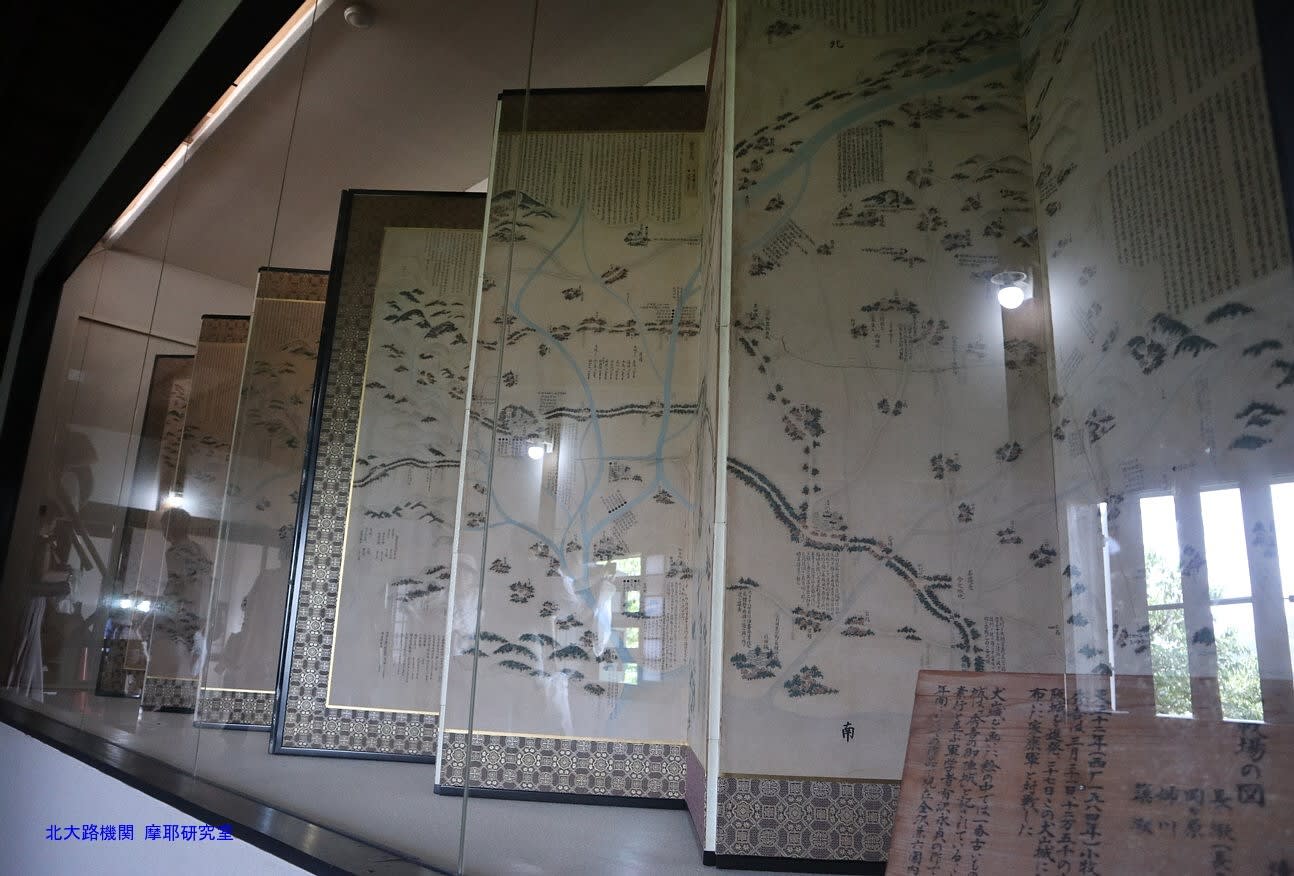

一夜城と長良川に流れ込む墨俣川、この構図は散策の際に偶然見つけました構図となっていまして、いやこの城郭、何度も行っていますとともにあの忘れもしない2020年、新型コロナウィルスがCOVID-19と呼ばれる前、こっそり花見に遠出した場所だ。

生成系AIでこのくらい簡単に描けるよ、とはお仕事の付き合いある方の発言で、しかしこれ凄く傷ついた、現実の光景というものを簡単に日常でAIという単語にて浸食しないでほしいなあ、とも。たぶんあの方は現実と空想の境界線があいまいなのだろうか。

長良川に流れ込む様子を間近に撮影してみますと、いやここ、立ち入り禁止でもおかしくない場所なのだけれども注意書きは無く、そもそも前日が雨天でなければ流れもさほどではない場所なのだろうか、しかし迫力は物凄く、城郭を際立たせている。

掘割までは再現されていない一夜城だけれども、治水のための施設がそのまま、恰も城郭の一部のような迫力を醸しているもので、ちょうど暗渠のように長良川に調整治水として流れ込む一画を、もう一歩進めば危険かもしれない構図で撮影した。

安全と危険の境界線、神戸市内を散策していて大きな猪さんとこんにちわした際とか、けっこうな高波の中で艦艇の写真を恐らく大丈夫だろうという区域から雄姿といえるすがたを、これはもう経験と自己責任の世界なのか、撮影した際のことなど。

頭を使わなければ危険だ、豪雪の中で散歩した山道や大雨が凄いなあと言われた豪雨が後に西日本豪雨と言われることになる中で撮影したものなど、思えば貴重であるとともに、しかし撮影しておいてよかった、と安どするような情景なども数多いなかで。

生成系AIの写真と、一応苦労した情景の物を安易に比較されるのもなあ、と考えるところ。ただ、ディープフェイクというかたちで、錯覚させる目的で使用できる領域まで細部まで作りこまれた合成写真というものは簡単に取れるようになりましたが、さて。

合成されたものは本物の写真の代替となるのか、このあたりは考えなければならない段階なのかもしれない。いや、生成系AIで満足するならば、世の中の情報をすべてディープフェイクで構成させて満足する事は人によっては出来る時代が来るのかもしれない。

オンライン修学旅行、というのが、あれは児童虐待の一種ではないかと危惧するのだけれども、COVID-19の最中に辻褄合わせで旅行できない代替として映像を見せるだけで修学旅行を味わえ、という、結構無理を押し通したものがあったが、10年後には。

リモートワークを例に取れば、エッセンシャルワーカー以外は在宅で自己完結させることが不可能ではない時代となった、オンラインに特化した通信制大学などが今後増えてくるわけで、もちろんリモートワークは本邦では下火となりつつあるけれども。

ワーケーションという、これまではリモートワーク、COVID-19の最中には閑散とした観光地でリモートワークを行い、合間時間に観光するという、いわば観光地というリアルと、リモートワークという一種デジタルを両立させる方法が模索されていたが。

景気減速、というものを背景に考えるかもしれないが、ワーケーションではなくデジタル観光で満足する人が増えるならば、これはもう景気減速下でも交通費や宿泊費、体力さえ無用となり、そこで満足する人が増えるのかなあ、と寂しく、いや懸念する。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

歩いて撮影名所を丹念に探していますとこんな景色が在ったのかと驚く事もあります。それは既知のものなのかもしれないけれども自分にとって発見であれば。

一夜城と長良川に流れ込む墨俣川、この構図は散策の際に偶然見つけました構図となっていまして、いやこの城郭、何度も行っていますとともにあの忘れもしない2020年、新型コロナウィルスがCOVID-19と呼ばれる前、こっそり花見に遠出した場所だ。

生成系AIでこのくらい簡単に描けるよ、とはお仕事の付き合いある方の発言で、しかしこれ凄く傷ついた、現実の光景というものを簡単に日常でAIという単語にて浸食しないでほしいなあ、とも。たぶんあの方は現実と空想の境界線があいまいなのだろうか。

長良川に流れ込む様子を間近に撮影してみますと、いやここ、立ち入り禁止でもおかしくない場所なのだけれども注意書きは無く、そもそも前日が雨天でなければ流れもさほどではない場所なのだろうか、しかし迫力は物凄く、城郭を際立たせている。

掘割までは再現されていない一夜城だけれども、治水のための施設がそのまま、恰も城郭の一部のような迫力を醸しているもので、ちょうど暗渠のように長良川に調整治水として流れ込む一画を、もう一歩進めば危険かもしれない構図で撮影した。

安全と危険の境界線、神戸市内を散策していて大きな猪さんとこんにちわした際とか、けっこうな高波の中で艦艇の写真を恐らく大丈夫だろうという区域から雄姿といえるすがたを、これはもう経験と自己責任の世界なのか、撮影した際のことなど。

頭を使わなければ危険だ、豪雪の中で散歩した山道や大雨が凄いなあと言われた豪雨が後に西日本豪雨と言われることになる中で撮影したものなど、思えば貴重であるとともに、しかし撮影しておいてよかった、と安どするような情景なども数多いなかで。

生成系AIの写真と、一応苦労した情景の物を安易に比較されるのもなあ、と考えるところ。ただ、ディープフェイクというかたちで、錯覚させる目的で使用できる領域まで細部まで作りこまれた合成写真というものは簡単に取れるようになりましたが、さて。

合成されたものは本物の写真の代替となるのか、このあたりは考えなければならない段階なのかもしれない。いや、生成系AIで満足するならば、世の中の情報をすべてディープフェイクで構成させて満足する事は人によっては出来る時代が来るのかもしれない。

オンライン修学旅行、というのが、あれは児童虐待の一種ではないかと危惧するのだけれども、COVID-19の最中に辻褄合わせで旅行できない代替として映像を見せるだけで修学旅行を味わえ、という、結構無理を押し通したものがあったが、10年後には。

リモートワークを例に取れば、エッセンシャルワーカー以外は在宅で自己完結させることが不可能ではない時代となった、オンラインに特化した通信制大学などが今後増えてくるわけで、もちろんリモートワークは本邦では下火となりつつあるけれども。

ワーケーションという、これまではリモートワーク、COVID-19の最中には閑散とした観光地でリモートワークを行い、合間時間に観光するという、いわば観光地というリアルと、リモートワークという一種デジタルを両立させる方法が模索されていたが。

景気減速、というものを背景に考えるかもしれないが、ワーケーションではなくデジタル観光で満足する人が増えるならば、これはもう景気減速下でも交通費や宿泊費、体力さえ無用となり、そこで満足する人が増えるのかなあ、と寂しく、いや懸念する。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)