◆八坂神社、清水寺、法観寺

Weblog北大路機関ですが、いちばん人気が無いのが京都写真や旅行記、続いて人気が無いのが鉄道特集。

そうしたなかで、最低限の需要はあるみたいで、京都は今、というような記事も書いてほしい、という声がありましたので、今後は定期的に掲載します。清水寺夜の特別拝観、今行われているのですけれども、来月十二月の上旬まで行われます。毎年恒例だったこの特集を本日は写真カテゴリとして掲載。

そうしたなかで、最低限の需要はあるみたいで、京都は今、というような記事も書いてほしい、という声がありましたので、今後は定期的に掲載します。清水寺夜の特別拝観、今行われているのですけれども、来月十二月の上旬まで行われます。毎年恒例だったこの特集を本日は写真カテゴリとして掲載。

清水寺までは京阪清水五条駅が最寄り、と紹介されているんだけれども徒歩25分、多分迷わないだろうけれども途中の五条坂で人生について深く考えるほどの距離があったり、バスに轢かれそうになったり、そういう事があるんで、四条駅からの徒歩が一番いいのだろうと思います。

清水寺までは京阪清水五条駅が最寄り、と紹介されているんだけれども徒歩25分、多分迷わないだろうけれども途中の五条坂で人生について深く考えるほどの距離があったり、バスに轢かれそうになったり、そういう事があるんで、四条駅からの徒歩が一番いいのだろうと思います。

八坂神社、祇園祭を行う神社っていうことで有名な八坂さんを経て東山の清水寺に行ける四条駅からの徒歩が一番のお勧めという背景には、確かにバスが最寄りの場所まで進めるのだけれども土曜日日曜日だと車道が大渋滞するので身動きとれず、それなら渋滞のない電車が一番だろう、と。

八坂神社、祇園祭を行う神社っていうことで有名な八坂さんを経て東山の清水寺に行ける四条駅からの徒歩が一番のお勧めという背景には、確かにバスが最寄りの場所まで進めるのだけれども土曜日日曜日だと車道が大渋滞するので身動きとれず、それなら渋滞のない電車が一番だろう、と。

八坂神社へは阪急河原町駅からも見えるほどなんで、まず八坂神社を参拝。ここから東山へは八坂之塔方向へ行く方法、円山公園から高台寺方向へ行く道と色々あるのだけれども、目的地が清水寺と明確な場合は、極力人が集まる場所は避けたいところ、両方とも避けて高台寺の南側に出る経路を選択。

八坂神社へは阪急河原町駅からも見えるほどなんで、まず八坂神社を参拝。ここから東山へは八坂之塔方向へ行く方法、円山公園から高台寺方向へ行く道と色々あるのだけれども、目的地が清水寺と明確な場合は、極力人が集まる場所は避けたいところ、両方とも避けて高台寺の南側に出る経路を選択。

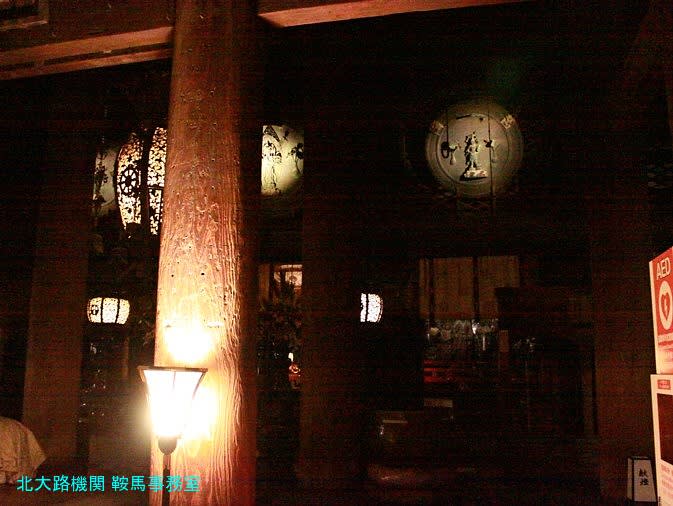

八坂神社の能楽堂。明日から師走なんだけれども、大晦日になるとここでも茅之輪廻しという火縄をくるくるさせて、これを自宅に持ち帰って竈にくべると翌年無病息災、という行事が行われる。で、過去には足を運んだものの全身化繊の防寒着で赴いた事を思い出し、下手すれば全身火達磨と慌てて撤収した事も。

八坂神社の能楽堂。明日から師走なんだけれども、大晦日になるとここでも茅之輪廻しという火縄をくるくるさせて、これを自宅に持ち帰って竈にくべると翌年無病息災、という行事が行われる。で、過去には足を運んだものの全身化繊の防寒着で赴いた事を思い出し、下手すれば全身火達磨と慌てて撤収した事も。

茅之輪廻しの無病息災というので思い出したのは、祇園祭もその昔は疾病祓いの行事として始まったっていう事、その昔は医療技術も発展途上、どれだけ病魔が畏れられていたのか、ということがちょっと見えてくる、そういう意味で八坂神社を詣でると風景も変わって見えるかも。

茅之輪廻しの無病息災というので思い出したのは、祇園祭もその昔は疾病祓いの行事として始まったっていう事、その昔は医療技術も発展途上、どれだけ病魔が畏れられていたのか、ということがちょっと見えてくる、そういう意味で八坂神社を詣でると風景も変わって見えるかも。

八坂神社参拝を経て清水寺へ。清水寺といえば、個人的には夜間撮影というものを本格的に試すようになった、ひとつの聖地。今でこそデジタル一眼レフを駆使しているんだけれども写真歴の中ではフィルムを使っていた時代の方が実は圧倒的に長いので、夜景撮影というのは失敗の多い鬼門だった。

八坂神社参拝を経て清水寺へ。清水寺といえば、個人的には夜間撮影というものを本格的に試すようになった、ひとつの聖地。今でこそデジタル一眼レフを駆使しているんだけれども写真歴の中ではフィルムを使っていた時代の方が実は圧倒的に長いので、夜景撮影というのは失敗の多い鬼門だった。

なにしろ現像設備を自室に持っている訳でもないんで、しっかり写っているかは翌日以降のお楽しみ、失敗が圧倒的に多い。それがCanonEOS-Kiss-Nでデジタル一眼レフに入ってからはその場で確認できるようになり、リモートシャッターに小型三脚をバッグに押し込み盛んに撮影に向かう事に。

なにしろ現像設備を自室に持っている訳でもないんで、しっかり写っているかは翌日以降のお楽しみ、失敗が圧倒的に多い。それがCanonEOS-Kiss-Nでデジタル一眼レフに入ってからはその場で確認できるようになり、リモートシャッターに小型三脚をバッグに押し込み盛んに撮影に向かう事に。

Kiss-NはISO-1600までだったんだけれども、EOS-50Dは最大でISO-12800まで、まあ実用はISO-3200までなんだけれどもKiss-Nも実用はISO-800までくらいだったんで、大分夜にも強くなった。これは混雑度合いによっては迷惑なんで三脚が使えない事も多いという京都の夜景で心強い。

Kiss-NはISO-1600までだったんだけれども、EOS-50Dは最大でISO-12800まで、まあ実用はISO-3200までなんだけれどもKiss-Nも実用はISO-800までくらいだったんで、大分夜にも強くなった。これは混雑度合いによっては迷惑なんで三脚が使えない事も多いという京都の夜景で心強い。

清水寺。分かってはいたんだけれども物凄い人の出、いやはや、紅葉のピークは過ぎたと思ってたんだけれども、コミケか清水寺か、と言われる事は決して無いのだが混雑している。拝観券を入手しようにも警備員が頑張って誘導している場所に人波を泳がなけりゃならない、程ではないけど混んでる。

清水寺。分かってはいたんだけれども物凄い人の出、いやはや、紅葉のピークは過ぎたと思ってたんだけれども、コミケか清水寺か、と言われる事は決して無いのだが混雑している。拝観券を入手しようにも警備員が頑張って誘導している場所に人波を泳がなけりゃならない、程ではないけど混んでる。

清水寺。法相宗の寺院として知られ、建立は八世紀778年にまで遡り、平安遷都以前に起源を持つ寺院としては広隆寺や鞍馬寺と並ぶ歴史を誇る。清水寺の名は、奈良子島寺の延鎮上人が木津川上流の清水に寺院を建立すべしとのお告げを受けて音羽の地に辿りついたことから清水の寺、清水寺となったと伝えられています。

清水寺。法相宗の寺院として知られ、建立は八世紀778年にまで遡り、平安遷都以前に起源を持つ寺院としては広隆寺や鞍馬寺と並ぶ歴史を誇る。清水寺の名は、奈良子島寺の延鎮上人が木津川上流の清水に寺院を建立すべしとのお告げを受けて音羽の地に辿りついたことから清水の寺、清水寺となったと伝えられています。

清水寺が建立されて後、征夷大将軍坂上田村麻呂が安産祈願のために鹿狩りへ音羽へ入山した際、延鎮上人と出会い、殺生の非を諭したことから交流が生まれ、多くの寄進を集めた事で小さな山寺であった清水寺は多くの崇敬を集め今日の清水寺へとひろがってゆくこととなりました。

清水寺が建立されて後、征夷大将軍坂上田村麻呂が安産祈願のために鹿狩りへ音羽へ入山した際、延鎮上人と出会い、殺生の非を諭したことから交流が生まれ、多くの寄進を集めた事で小さな山寺であった清水寺は多くの崇敬を集め今日の清水寺へとひろがってゆくこととなりました。

延鎮上人と坂上田村麻呂との出会いより数年後の794年、長岡京より平安京へ遷都が行われ、810年に鎮護国家清水寺となり、北観音寺としての法号を朝廷より賜りました。そのときより千年以上を経て今日まで、音羽の地から京都と日本の行く末に幸あれと、鎮護国家の祈りを続け今日に至る訳ですね。

延鎮上人と坂上田村麻呂との出会いより数年後の794年、長岡京より平安京へ遷都が行われ、810年に鎮護国家清水寺となり、北観音寺としての法号を朝廷より賜りました。そのときより千年以上を経て今日まで、音羽の地から京都と日本の行く末に幸あれと、鎮護国家の祈りを続け今日に至る訳ですね。

ちなみに、昼間ではここまで拝観料は不要で、ここで拝観料300円を奉じて本堂へと行く訳ですけれども、夜の特別拝観ではもっと手前で拝観料ということに。しかし、何か修繕しているようですね。ちょっときになったんで、夜間撮影はISO-2500でやってるんだけれどもISO-12800に挙げてみて撮影。

ちなみに、昼間ではここまで拝観料は不要で、ここで拝観料300円を奉じて本堂へと行く訳ですけれども、夜の特別拝観ではもっと手前で拝観料ということに。しかし、何か修繕しているようですね。ちょっときになったんで、夜間撮影はISO-2500でやってるんだけれどもISO-12800に挙げてみて撮影。

本堂より奥の院を望む。平日なら、本堂の段差のところで腰かけて、十分十五分と物思いに耽る余裕があるんですが、何分この日は日曜日、座っていれば物思いに耽るどころかこの重いのどけろ!と怒鳴られて押しのけられそうなほどだったので、欄干にカメラを置いて写真を撮ります。

本堂より奥の院を望む。平日なら、本堂の段差のところで腰かけて、十分十五分と物思いに耽る余裕があるんですが、何分この日は日曜日、座っていれば物思いに耽るどころかこの重いのどけろ!と怒鳴られて押しのけられそうなほどだったので、欄干にカメラを置いて写真を撮ります。

ISO-12800で1/5の露光時間似て撮影すればどのくらい暗くとも何とかなるのですが、しかし、写真の通りノイズが大きい事になるので、ここは培ったテクニックです。カメラ、置くんですね、そうすると手ぶれしない。フラッシュは焚くだけ無駄です、そんなに遠くまで届くのは外付けで積層電池使うものでないと無理。

ISO-12800で1/5の露光時間似て撮影すればどのくらい暗くとも何とかなるのですが、しかし、写真の通りノイズが大きい事になるので、ここは培ったテクニックです。カメラ、置くんですね、そうすると手ぶれしない。フラッシュは焚くだけ無駄です、そんなに遠くまで届くのは外付けで積層電池使うものでないと無理。

今回は三脚もリモートシャッターも持っていきませんでした。AF値を最低限にまで下げて何か安定したものにカメラを置くか押し付けて、シャッターを押しっぱなしにして二枚ほど撮影、一枚目はシャッターを押した瞬間にぶれるけれども、二枚目は余分な圧力が掛からないので撮影できるという訳。

今回は三脚もリモートシャッターも持っていきませんでした。AF値を最低限にまで下げて何か安定したものにカメラを置くか押し付けて、シャッターを押しっぱなしにして二枚ほど撮影、一枚目はシャッターを押した瞬間にぶれるけれども、二枚目は余分な圧力が掛からないので撮影できるという訳。

ISOは上げられる訳上げてもいいのだけれども、ノイズが大きくなるので実用の範囲内で、絞り優先というよりはマニュアルで設定した方が3秒とか5秒とか目茶苦茶長い露光時間にならないので安心なのですが、まあ、1.5秒程度の露光時間ならば、この方法で経験上何とかなります。

ISOは上げられる訳上げてもいいのだけれども、ノイズが大きくなるので実用の範囲内で、絞り優先というよりはマニュアルで設定した方が3秒とか5秒とか目茶苦茶長い露光時間にならないので安心なのですが、まあ、1.5秒程度の露光時間ならば、この方法で経験上何とかなります。

本堂と三重塔。清水寺の全景と言えばこの写真でしょう。夜空にはライトがまたたき、ライトアップされた木々の紅葉に千年以上の歴史とともに伽藍が浮かぶようです。本堂を真横から撮影できる奥の院から撮影を試みたのですけれども、あまりにも多くの人が入っていて入場制限がかけられていました。本堂は一時荒廃したとのことですが徳川家光により再建。

本堂と三重塔。清水寺の全景と言えばこの写真でしょう。夜空にはライトがまたたき、ライトアップされた木々の紅葉に千年以上の歴史とともに伽藍が浮かぶようです。本堂を真横から撮影できる奥の院から撮影を試みたのですけれども、あまりにも多くの人が入っていて入場制限がかけられていました。本堂は一時荒廃したとのことですが徳川家光により再建。

音羽の滝。子安塔は現在修繕中でハリボテのようなものが巡らされていましたので、音羽の滝に降りてきました。奥の院の下に湧き出る清水で、三つにわかれていまして、この霊水が清水寺の所以となっています。この日も写真の通りご利益を求めて多くの人々が集っていました。

音羽の滝。子安塔は現在修繕中でハリボテのようなものが巡らされていましたので、音羽の滝に降りてきました。奥の院の下に湧き出る清水で、三つにわかれていまして、この霊水が清水寺の所以となっています。この日も写真の通りご利益を求めて多くの人々が集っていました。

本堂から下へ紅葉の回廊が続きます。この階段は奥の院を回る時間の無い方が通る通路で、夜の特別拝観の終了時刻間近になると、まわる時間が無くなりますので奥の院へ向かう通路が封鎖となってこの道に通されます。この日は1830時の特別拝観開始の時間帯に入ったので、大丈夫でしたけれども、ね。

本堂から下へ紅葉の回廊が続きます。この階段は奥の院を回る時間の無い方が通る通路で、夜の特別拝観の終了時刻間近になると、まわる時間が無くなりますので奥の院へ向かう通路が封鎖となってこの道に通されます。この日は1830時の特別拝観開始の時間帯に入ったので、大丈夫でしたけれども、ね。

三重塔を見上げる情景。先ほどのところから200m程進みました。経路には新しい立体経路が設けられていて混雑を緩和するようになっているのですが、しかしこういう通路を建設しなくても景観を維持することを重視しては、と思ったりもしました。まあ、どこぞの天守閣のように無理に景観無視のエレベータ設置などバリアフリー化を進められるよりはまともなのですが。

三重塔を見上げる情景。先ほどのところから200m程進みました。経路には新しい立体経路が設けられていて混雑を緩和するようになっているのですが、しかしこういう通路を建設しなくても景観を維持することを重視しては、と思ったりもしました。まあ、どこぞの天守閣のように無理に景観無視のエレベータ設置などバリアフリー化を進められるよりはまともなのですが。

三重塔と紅葉の写真。一部では紅葉の時期は終わり、とも言われているのですけれども、日の当たる向きや位置によってはまだまだ紅葉は続いています。まだ清水寺夜の特別拝観は二週間ほどありますので、足を運ばれてみてはどうかな、と思います。高速道路は混むので新幹線の利用がお勧め。

三重塔と紅葉の写真。一部では紅葉の時期は終わり、とも言われているのですけれども、日の当たる向きや位置によってはまだまだ紅葉は続いています。まだ清水寺夜の特別拝観は二週間ほどありますので、足を運ばれてみてはどうかな、と思います。高速道路は混むので新幹線の利用がお勧め。

法観寺八坂之塔。六世紀に聖徳太子が建立したと伝えられるのがここ法観寺です。一度は荒廃しましたが、源頼朝をはじめ時の権力者によりその都度復興しました、東山花燈路では有名ですが、八坂神社と清水寺や高台寺に向かう途上にあります。あまり大きな寺院ではないのだけれども、歴史があるわけですね。

法観寺八坂之塔。六世紀に聖徳太子が建立したと伝えられるのがここ法観寺です。一度は荒廃しましたが、源頼朝をはじめ時の権力者によりその都度復興しました、東山花燈路では有名ですが、八坂神社と清水寺や高台寺に向かう途上にあります。あまり大きな寺院ではないのだけれども、歴史があるわけですね。

東山には、高台寺や知恩院、圓徳院、様々な寺院があります。夜の特別拝観が全ての寺院で行われている訳ではないのですけれども、山門の散策だけでもこの季節ならではの風情があります。陽の上っている日中とはまた違った京都の趣を感じる事が出来る秋の夜の散策、暖かい服装でどうぞ。

東山には、高台寺や知恩院、圓徳院、様々な寺院があります。夜の特別拝観が全ての寺院で行われている訳ではないのですけれども、山門の散策だけでもこの季節ならではの風情があります。陽の上っている日中とはまた違った京都の趣を感じる事が出来る秋の夜の散策、暖かい服装でどうぞ。

HARUNA

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)