■最盛期の巨大な城郭

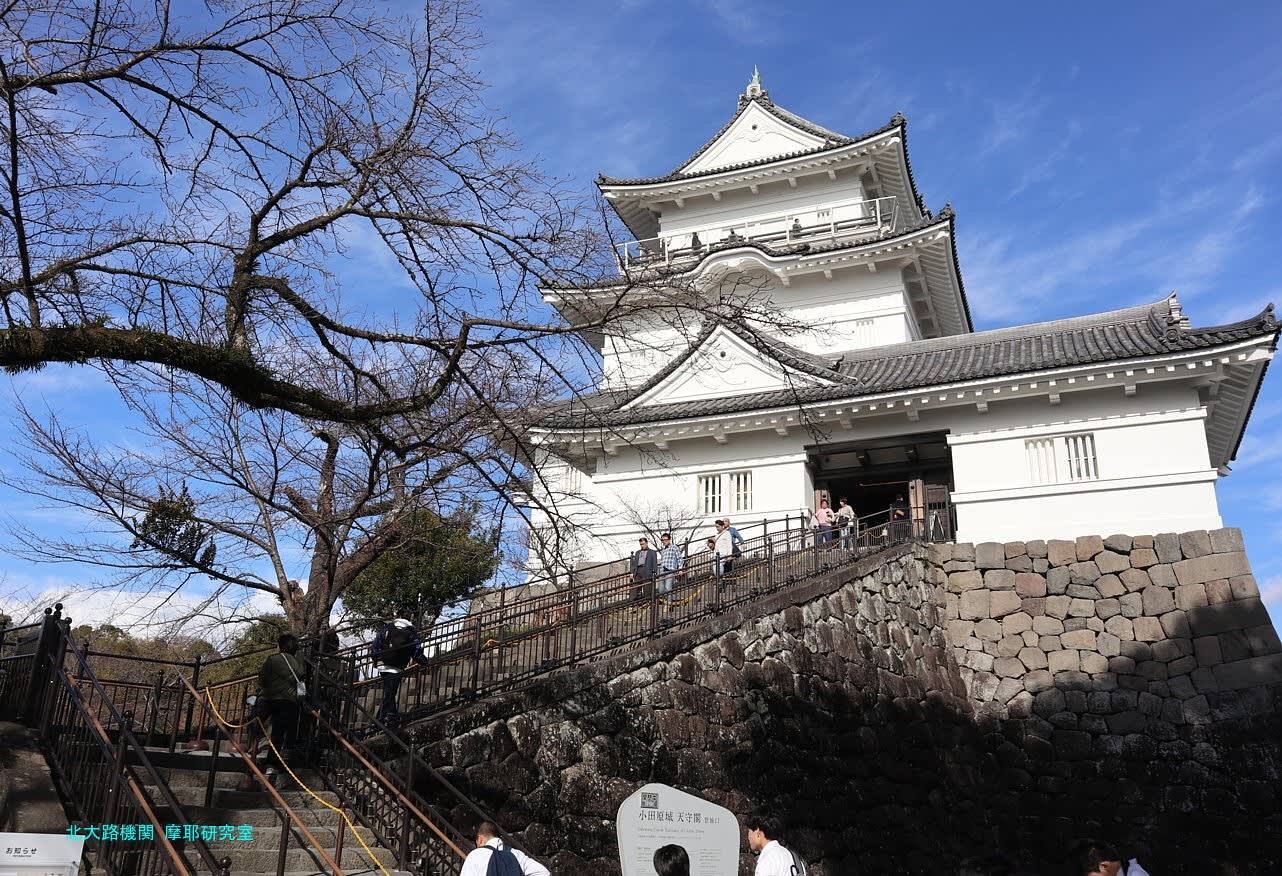

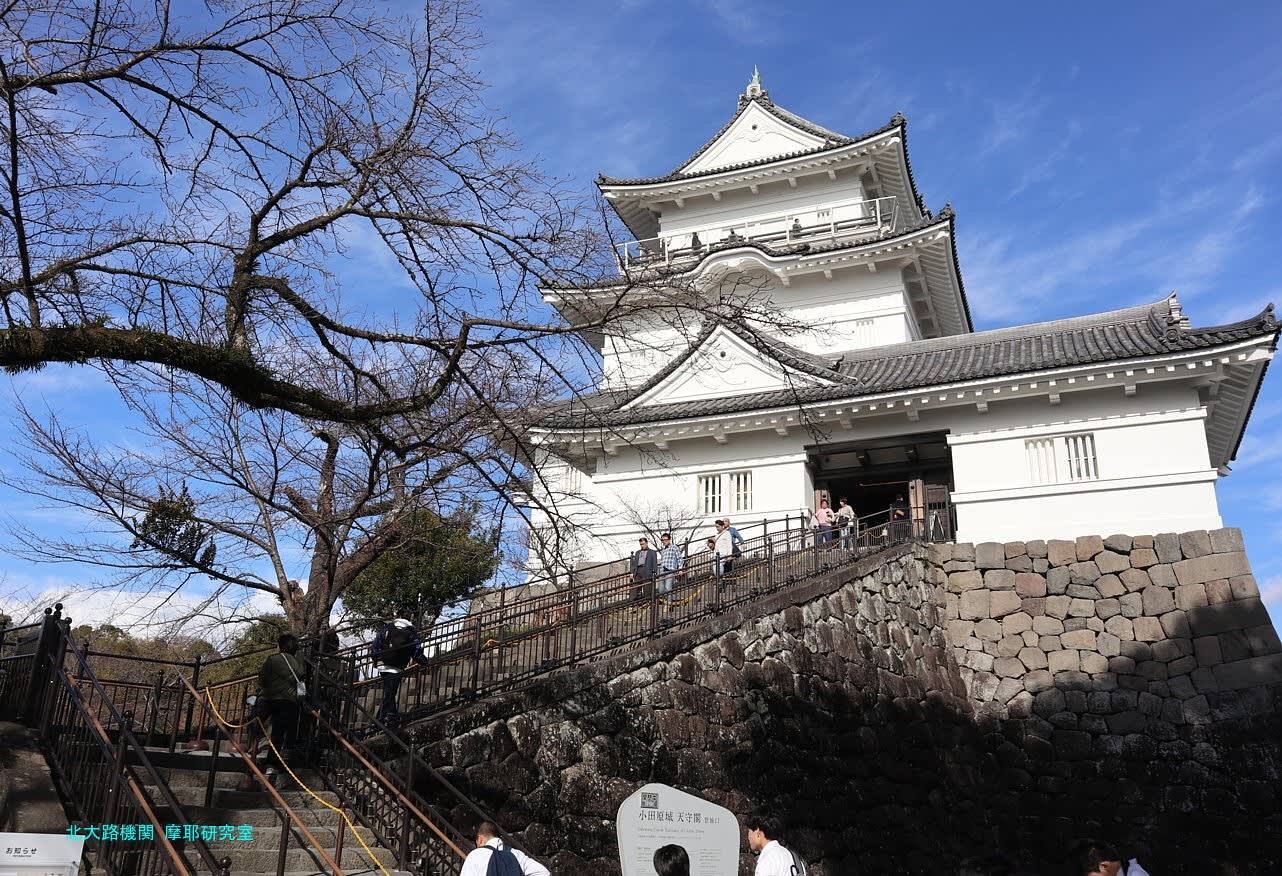

城郭探訪は時間の関係から掘割の散策を割愛して文字通り登城に臨んだのですが見上げる天守閣は青空に映えていて美しい。

小田原城は広い、そして堅城である。これは現存する城郭そのものの大きさと共に石垣、城郭が籠城するうえでの防御施設と何より必要な兵站物資の備蓄に適しているとともに、上杉謙信と武田信玄の侵攻を防ぎ切った為という一点でもすべてを示す事ができる。

上杉謙信については、もっとも最初の上杉謙信による小田原攻めは関東管領を目指す上杉氏の示威行動であったともいわれていますが。ただ、永禄12年こと西暦1569年の武田信玄による小田原攻めは非常に危険な状況でもあったようで、城郭は拡張される。

天守閣へ天守閣へ、と階段を上りそして櫓や城門を往く。これでも廃藩置県の際に相当破壊され、更には関東大震災でも被災している建物を何とか昭和時代と平成時代に修復しまして今に至るというのですから中々に雄大な気分を味わえるというものです。

日本の城郭で思うのは様式美と共に形式美というところがあります。それは日本が歩兵主体の軍事ドクトリンを構成していたため、工兵により城郭そのものを破壊するという運用が限られ、迷路のような城郭とすることに一定以上戦術的な意味があったため。

櫓や城門が防御拠点ではあるのですが、工兵が相応に発達している国であれば、迷路のような城郭を一直線に破壊して指揮中枢である天守閣を叩きます。もちろん工兵に当たる集団は存在しましたが、築城に充てるような建設工兵が主体であったといえるところ。

城郭を攻撃するにも、欧州などでは一般的であった坑道戦などはせいぜい井戸を掘りぬく程度であり、城郭そのものを坑道戦により崩壊させた事例は聞きません。騎兵は、攻城戦には使えませんし。この点で日本の架橋や道路などの面での不思議な部分を感じる。

将棋の影響ではないか。まえにわたしは日本の歩兵重視の背景には将棋の歩兵が多い部分が心理的に影響しているのではないかと持論を示してみましたが、灌漑整備など工兵の機能が役立つ分野はある程度あるはずなのに、日本では工兵は現代史まで影が薄い。

城郭が美しいのは逆に、こうした技巧の様な建築設計がそのまま軍事的に意味を有したからではないかといえます。そして日本の城郭が軍事施設であったのは砲兵技術が発達する以前、野砲が誕生したころには江戸時代ですので、城郭は行政施設となっていました。

永禄十二年の三の丸大普請、という総構への大改修はこの武田信玄による小田原攻めが背景にあったといい、习歳大普請としまして更に天正年間には三の丸周辺の掘割の拡張、天正年間にはもういちど家臣団の屋敷などを総構に収める改修を行っていました。

小田原城のこの天正時代に入ってからの拡張は大きく分けて五度に上るという事ですが、その背景には豊臣秀吉の脅威というものがあり、そして実際に天正18年こと西暦1590年、天下統一総仕上げとして北条氏と豊臣氏は開戦することとなります。

小田原征伐と言われました戦いでは豊臣秀吉は徳川家康など本体だけで15万3000名、上杉や毛利にも動員をかけていましてその合計戦力が5万7000名といいますので、ほとんど陸上自衛隊全軍と航空自衛隊全てに攻められたような状況となっていました。

小田原城は北条氏8万2000名規模、しかし籠城とは支援ありきの持久戦、支城や同盟の見通しが破綻し、また石垣山一夜城築城など心理戦などもあり、小田原城は開城することとなっています。北条氏は生き延び、河内国狭山の大名として明治時代まで続くのです。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

城郭探訪は時間の関係から掘割の散策を割愛して文字通り登城に臨んだのですが見上げる天守閣は青空に映えていて美しい。

小田原城は広い、そして堅城である。これは現存する城郭そのものの大きさと共に石垣、城郭が籠城するうえでの防御施設と何より必要な兵站物資の備蓄に適しているとともに、上杉謙信と武田信玄の侵攻を防ぎ切った為という一点でもすべてを示す事ができる。

上杉謙信については、もっとも最初の上杉謙信による小田原攻めは関東管領を目指す上杉氏の示威行動であったともいわれていますが。ただ、永禄12年こと西暦1569年の武田信玄による小田原攻めは非常に危険な状況でもあったようで、城郭は拡張される。

天守閣へ天守閣へ、と階段を上りそして櫓や城門を往く。これでも廃藩置県の際に相当破壊され、更には関東大震災でも被災している建物を何とか昭和時代と平成時代に修復しまして今に至るというのですから中々に雄大な気分を味わえるというものです。

日本の城郭で思うのは様式美と共に形式美というところがあります。それは日本が歩兵主体の軍事ドクトリンを構成していたため、工兵により城郭そのものを破壊するという運用が限られ、迷路のような城郭とすることに一定以上戦術的な意味があったため。

櫓や城門が防御拠点ではあるのですが、工兵が相応に発達している国であれば、迷路のような城郭を一直線に破壊して指揮中枢である天守閣を叩きます。もちろん工兵に当たる集団は存在しましたが、築城に充てるような建設工兵が主体であったといえるところ。

城郭を攻撃するにも、欧州などでは一般的であった坑道戦などはせいぜい井戸を掘りぬく程度であり、城郭そのものを坑道戦により崩壊させた事例は聞きません。騎兵は、攻城戦には使えませんし。この点で日本の架橋や道路などの面での不思議な部分を感じる。

将棋の影響ではないか。まえにわたしは日本の歩兵重視の背景には将棋の歩兵が多い部分が心理的に影響しているのではないかと持論を示してみましたが、灌漑整備など工兵の機能が役立つ分野はある程度あるはずなのに、日本では工兵は現代史まで影が薄い。

城郭が美しいのは逆に、こうした技巧の様な建築設計がそのまま軍事的に意味を有したからではないかといえます。そして日本の城郭が軍事施設であったのは砲兵技術が発達する以前、野砲が誕生したころには江戸時代ですので、城郭は行政施設となっていました。

永禄十二年の三の丸大普請、という総構への大改修はこの武田信玄による小田原攻めが背景にあったといい、习歳大普請としまして更に天正年間には三の丸周辺の掘割の拡張、天正年間にはもういちど家臣団の屋敷などを総構に収める改修を行っていました。

小田原城のこの天正時代に入ってからの拡張は大きく分けて五度に上るという事ですが、その背景には豊臣秀吉の脅威というものがあり、そして実際に天正18年こと西暦1590年、天下統一総仕上げとして北条氏と豊臣氏は開戦することとなります。

小田原征伐と言われました戦いでは豊臣秀吉は徳川家康など本体だけで15万3000名、上杉や毛利にも動員をかけていましてその合計戦力が5万7000名といいますので、ほとんど陸上自衛隊全軍と航空自衛隊全てに攻められたような状況となっていました。

小田原城は北条氏8万2000名規模、しかし籠城とは支援ありきの持久戦、支城や同盟の見通しが破綻し、また石垣山一夜城築城など心理戦などもあり、小田原城は開城することとなっています。北条氏は生き延び、河内国狭山の大名として明治時代まで続くのです。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)