■さよなら二〇一〇年代

大晦日という事で如何な話題をとも考えたのですが、ふと卓上には数多名刺が積まれていまして、一つ名刺に感謝する社殿を暑い日中に探訪した際の話題を。

京都ゑびす神社、恵美須神社という社殿は東山区大和大路通四条下ル、五条通から清水界隈を建仁寺へ散策した際に至るちいさな神社です。ここは都七福神としまして、繁華街寺町通に近い革堂や宇治市は大陸風情の万福寺といった寺社仏閣と共に知られる神社です。

日本三大ゑびす、としましてここ京都ゑびす神社は、旧郷社の社殿とともに、全国では、今宮戎神社という別表神社に列せられる大阪市浪速区恵美須の社殿、西宮神社というゑびす神社の総本社として知られる兵庫県西宮市社家町の社殿、とともに崇敬を集めています。

名刺塚がありまして、今年も名刺にお世話になりましたので手を合せます。創建は建仁年間の1202年、創建の頃はもう少し今よりも離れた立地であったといわれるのですが、これは応仁の乱に際し、社殿がすべて失われまして再建に際し現在の位置に遷座したとのこと。

商売繁盛、家運隆盛、旅行安全、御利益は身近なものであり、それだけに多くの信仰を集めています。その大祭は十日ゑびす大祭としまして1月8日から12日の実に5日間に渡り祭事が執り行われ、祇園は舞妓さんの奉仕による福笹と福餅の授与祭事なども行われる。

熊手、神社の鳥居にはゑびすさんが迎えているのですが、このゑびすさんの前に熊手が掲げられていまして、お賽銭とは別に此処に賽銭を投じる情景もありました。なかなか難しいようですが隣に自販機もあり、ここで両替できるという事でしょう。何かゲームのよう。

放課後さいころ倶楽部。BS-211にて2019年秋季に放映の作品ですが、ゑびす神社参拝の直後に何気なく放映を視ていますと、この日が四話でしたか初見でしたが、ヒロインの武笠美姫さんと凶犬のキョーコこと牧京子さんの出会いの場として唐突に描かれ驚きました。

京都が舞台の作品だったのか、とまあ驚いたのですが、成程しっかり視聴しますと京都の加茂川北高校が舞台という設定で、ここでボードゲーム等アナログゲームを通じ主人公が交流を広げてゆく、という作品なのですね。知っている場所が聖地に、これはうれしいぞ。

建仁寺に程近いとは記しましたが此処は実が御縁あるものでして、その始まりは、明菴栄西栄西禅師、保元年間1157年に得度し上京した後の日本の臨済宗の祖、栄西禅師が天台宗寺院を出て新しい法理を探すべく南宋に渡った事がこの京都ゑびす神社はじまり、という。

栄西禅師が日本最初の禅寺として建仁寺を建立するべく、南宋に渡った建久年間1191年、この年は台風が多く南宋から帰途に激しい暴風雨に見舞われ、その際に恵美須神の守護が在り無事帰国出来た事から、建仁寺の鎮守社として開いた社殿が京都ゑびす神社でした。

八重事代主大神と大国主大神と少彦名神とを祀る社殿はその境内に菅原道真を祀る小松天満宮に白太夫社や岩本社と八幡神社に猿田彦神社が並びまして、また鳥居から本殿に向かう右手には名刺塚と財布塚とが並んでいます。小松天満宮は奥の奥で、少し探しましたね。

名刺塚といいますと、今年も業績が上がらず無為に配られた多数の名刺にもう少し立身しなければ、と合掌するものかとおもいきや、いやいや名刺により広がる人々との縁は立身出世に繋がった事を感謝して合掌する、という。財布塚も併せプラスの要素が多いという。

縁起物の熊手が常に参拝者を迎えるこの社殿、その歴史と共に境内に仲良く並びます、名刺塚に財布塚、それ程広大な社殿ではないのですけれども、散策の際にふと日々の営みを支える小物や御縁というものに感謝する、そんな風情で参るのも、情感を深められました。それでは皆様、良いお年を。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

大晦日という事で如何な話題をとも考えたのですが、ふと卓上には数多名刺が積まれていまして、一つ名刺に感謝する社殿を暑い日中に探訪した際の話題を。

京都ゑびす神社、恵美須神社という社殿は東山区大和大路通四条下ル、五条通から清水界隈を建仁寺へ散策した際に至るちいさな神社です。ここは都七福神としまして、繁華街寺町通に近い革堂や宇治市は大陸風情の万福寺といった寺社仏閣と共に知られる神社です。

日本三大ゑびす、としましてここ京都ゑびす神社は、旧郷社の社殿とともに、全国では、今宮戎神社という別表神社に列せられる大阪市浪速区恵美須の社殿、西宮神社というゑびす神社の総本社として知られる兵庫県西宮市社家町の社殿、とともに崇敬を集めています。

名刺塚がありまして、今年も名刺にお世話になりましたので手を合せます。創建は建仁年間の1202年、創建の頃はもう少し今よりも離れた立地であったといわれるのですが、これは応仁の乱に際し、社殿がすべて失われまして再建に際し現在の位置に遷座したとのこと。

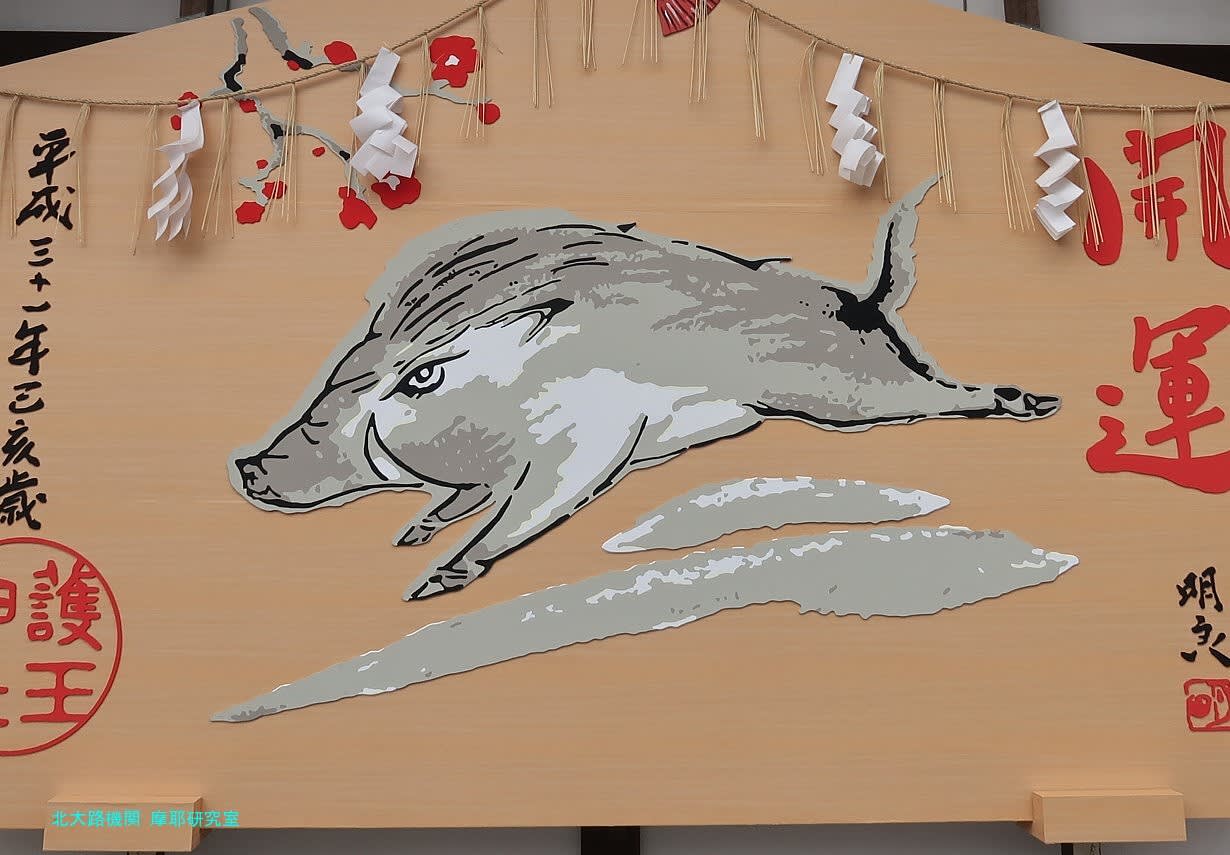

商売繁盛、家運隆盛、旅行安全、御利益は身近なものであり、それだけに多くの信仰を集めています。その大祭は十日ゑびす大祭としまして1月8日から12日の実に5日間に渡り祭事が執り行われ、祇園は舞妓さんの奉仕による福笹と福餅の授与祭事なども行われる。

熊手、神社の鳥居にはゑびすさんが迎えているのですが、このゑびすさんの前に熊手が掲げられていまして、お賽銭とは別に此処に賽銭を投じる情景もありました。なかなか難しいようですが隣に自販機もあり、ここで両替できるという事でしょう。何かゲームのよう。

放課後さいころ倶楽部。BS-211にて2019年秋季に放映の作品ですが、ゑびす神社参拝の直後に何気なく放映を視ていますと、この日が四話でしたか初見でしたが、ヒロインの武笠美姫さんと凶犬のキョーコこと牧京子さんの出会いの場として唐突に描かれ驚きました。

京都が舞台の作品だったのか、とまあ驚いたのですが、成程しっかり視聴しますと京都の加茂川北高校が舞台という設定で、ここでボードゲーム等アナログゲームを通じ主人公が交流を広げてゆく、という作品なのですね。知っている場所が聖地に、これはうれしいぞ。

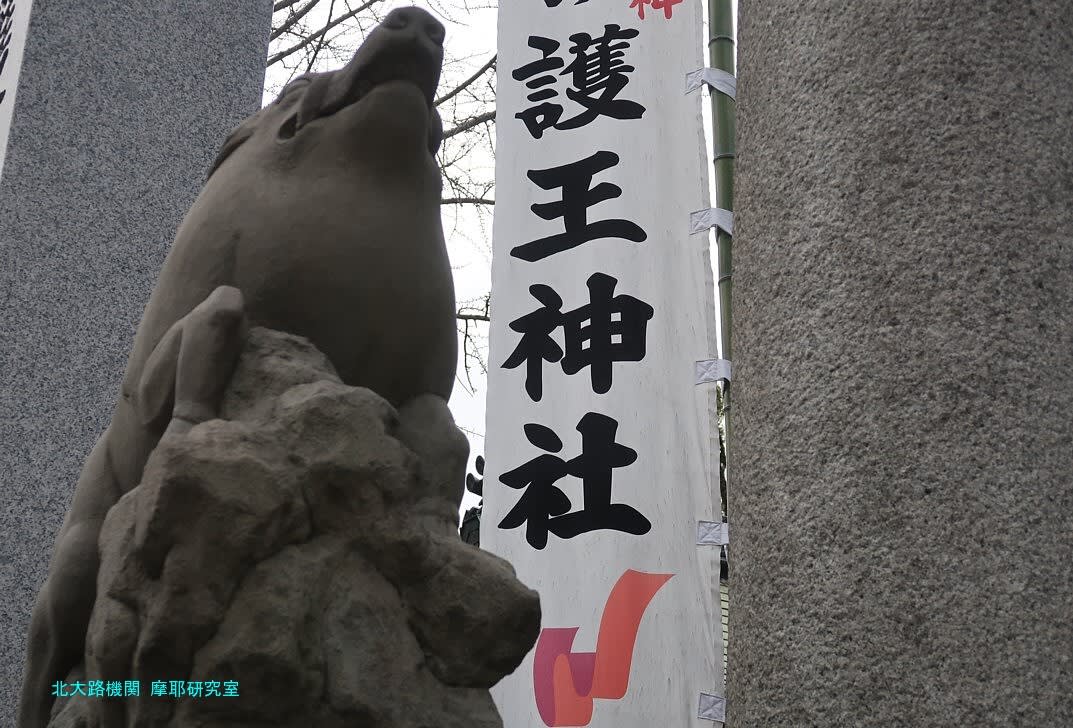

建仁寺に程近いとは記しましたが此処は実が御縁あるものでして、その始まりは、明菴栄西栄西禅師、保元年間1157年に得度し上京した後の日本の臨済宗の祖、栄西禅師が天台宗寺院を出て新しい法理を探すべく南宋に渡った事がこの京都ゑびす神社はじまり、という。

栄西禅師が日本最初の禅寺として建仁寺を建立するべく、南宋に渡った建久年間1191年、この年は台風が多く南宋から帰途に激しい暴風雨に見舞われ、その際に恵美須神の守護が在り無事帰国出来た事から、建仁寺の鎮守社として開いた社殿が京都ゑびす神社でした。

八重事代主大神と大国主大神と少彦名神とを祀る社殿はその境内に菅原道真を祀る小松天満宮に白太夫社や岩本社と八幡神社に猿田彦神社が並びまして、また鳥居から本殿に向かう右手には名刺塚と財布塚とが並んでいます。小松天満宮は奥の奥で、少し探しましたね。

名刺塚といいますと、今年も業績が上がらず無為に配られた多数の名刺にもう少し立身しなければ、と合掌するものかとおもいきや、いやいや名刺により広がる人々との縁は立身出世に繋がった事を感謝して合掌する、という。財布塚も併せプラスの要素が多いという。

縁起物の熊手が常に参拝者を迎えるこの社殿、その歴史と共に境内に仲良く並びます、名刺塚に財布塚、それ程広大な社殿ではないのですけれども、散策の際にふと日々の営みを支える小物や御縁というものに感謝する、そんな風情で参るのも、情感を深められました。それでは皆様、良いお年を。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)