◆毎年来場20万!入間基地航空祭2011写真から

いよいよ入間基地航空祭は今週末となりました。毎年文化の日に行われ20万の来場者を誇る入間基地ですが、今年の入間は11月3日が土曜日、これは例年より混雑するのでしょうか。

入間基地航空祭は別名人間基地航空祭と言われ、コミケか入間か、日本の人海戦術、人間基地というより人間墓地、とまで散々な言われよう。しかし、ここまで言われているのであっても言われ続け、日本最大の来場者を誇る入間基地航空祭は、それだけ愛されている航空祭ともいえるでしょう。

入間基地航空祭は別名人間基地航空祭と言われ、コミケか入間か、日本の人海戦術、人間基地というより人間墓地、とまで散々な言われよう。しかし、ここまで言われているのであっても言われ続け、日本最大の来場者を誇る入間基地航空祭は、それだけ愛されている航空祭ともいえるでしょう。

入間基地は、混雑する理由は首都圏の航空基地で、中部航空方面隊司令部が置かれている基地であるとともに、池袋から西武電車で一本、西武線へは渋谷から地下鉄の乗り入れでも結ばれており、世界最大の都市圏を構成する東京京浜地区からそのまますぐに行ける身近な基地というのが来場者の多さの理由といえるやもしれません。

入間基地は、混雑する理由は首都圏の航空基地で、中部航空方面隊司令部が置かれている基地であるとともに、池袋から西武電車で一本、西武線へは渋谷から地下鉄の乗り入れでも結ばれており、世界最大の都市圏を構成する東京京浜地区からそのまますぐに行ける身近な基地というのが来場者の多さの理由といえるやもしれません。

しかし、C-1輸送機を運用する第二輸送航空隊、航空総隊司令部飛行隊と電子飛行測定隊、入間ヘリコプター空輸隊、などなど、C-1輸送機だけならば編隊飛行は美保基地でも実施されるのですが、YS-11の電子飛行測定隊はここでしかみられません。入間基地には電子戦支援隊もいるのですが、この部隊は展示されないのが残念ですけれども。

しかし、C-1輸送機を運用する第二輸送航空隊、航空総隊司令部飛行隊と電子飛行測定隊、入間ヘリコプター空輸隊、などなど、C-1輸送機だけならば編隊飛行は美保基地でも実施されるのですが、YS-11の電子飛行測定隊はここでしかみられません。入間基地には電子戦支援隊もいるのですが、この部隊は展示されないのが残念ですけれども。

この入間基地、来場者が凄い、身動き取れない、迷子になった、人の流れに押し流された、こういわれて躊躇する方もいるのですけれども、正直に言いましょう、当方は昨年、混雑しているだろうと時間をかけてたっぷりと西武電車を撮影し、開門時間10分前から門前の列に並び、少々遅れて基地に入ったのですが、普通に最前列に陣取ることが出来ました。

この入間基地、来場者が凄い、身動き取れない、迷子になった、人の流れに押し流された、こういわれて躊躇する方もいるのですけれども、正直に言いましょう、当方は昨年、混雑しているだろうと時間をかけてたっぷりと西武電車を撮影し、開門時間10分前から門前の列に並び、少々遅れて基地に入ったのですが、普通に最前列に陣取ることが出来ました。

最前列ですが、元々最前列に入るつもりはなく、開放されるエプロン地区のあまり混雑していない中央部か後ろ側から人垣越しに離陸を撮影し、頭上で展開される飛行展示のみを重点撮影し、それでも混雑すればブルーインパルスの離陸までに基地の敷地を出て、殺伐としない状況下で撮影するという心づもりだったのです。

最前列ですが、元々最前列に入るつもりはなく、開放されるエプロン地区のあまり混雑していない中央部か後ろ側から人垣越しに離陸を撮影し、頭上で展開される飛行展示のみを重点撮影し、それでも混雑すればブルーインパルスの離陸までに基地の敷地を出て、殺伐としない状況下で撮影するという心づもりだったのです。

当方が入ったのは北門、北門を選んだのは西武線を撮影していて、そのまま進んでいちばん近かった入り口が北門であったということ。入りますと会場の左端側に出たのですが、かなり場所に余裕がありました。エプロン地区に入る直前にお手洗いを済ませていたので、半日程度はここで大丈夫なはず、最前列に到達したときにはそんな感じ。

当方が入ったのは北門、北門を選んだのは西武線を撮影していて、そのまま進んでいちばん近かった入り口が北門であったということ。入りますと会場の左端側に出たのですが、かなり場所に余裕がありました。エプロン地区に入る直前にお手洗いを済ませていたので、半日程度はここで大丈夫なはず、最前列に到達したときにはそんな感じ。

入間基地は混雑しますが、一昔は脚立にレジャーシートが入り乱れ、それはそれは凄い状況だったようですが、脚立禁止は隊員さんの巡回で徹底され、レジャーシートはブルーインパルスの飛行展示で混雑する正午までの限定レジャーシート専用区画が設定され、混雑している、以外のトラブルはかなり改善されました。

入間基地は混雑しますが、一昔は脚立にレジャーシートが入り乱れ、それはそれは凄い状況だったようですが、脚立禁止は隊員さんの巡回で徹底され、レジャーシートはブルーインパルスの飛行展示で混雑する正午までの限定レジャーシート専用区画が設定され、混雑している、以外のトラブルはかなり改善されました。

入間基地航空祭名物は、C-1輸送機の編隊飛行なのですけれども、誘導路を一本に進んでゆく様子は基地の外柵からしか撮影できないので、写真のように基地の敷地よりも外側から撮影する方はいるようです。芝生の基地外縁部はかなり人口密度に余裕があり、家族連れや、そこまで離着陸の様子に拘らない方はこういった場所で撮影するもよう。

入間基地航空祭名物は、C-1輸送機の編隊飛行なのですけれども、誘導路を一本に進んでゆく様子は基地の外柵からしか撮影できないので、写真のように基地の敷地よりも外側から撮影する方はいるようです。芝生の基地外縁部はかなり人口密度に余裕があり、家族連れや、そこまで離着陸の様子に拘らない方はこういった場所で撮影するもよう。

C-1輸送機の編隊飛行、混雑する入間基地航空祭は事実なのですけれども、実感としてはしかし、これば場所次第なのだなあ、というのが正直な印象です。航空祭全般に言えるのですが、混雑するのは滑走路までの最前列から中央部分、しかし両端部はそこまでは混雑しないのです。

C-1輸送機の編隊飛行、混雑する入間基地航空祭は事実なのですけれども、実感としてはしかし、これば場所次第なのだなあ、というのが正直な印象です。航空祭全般に言えるのですが、混雑するのは滑走路までの最前列から中央部分、しかし両端部はそこまでは混雑しないのです。

航空祭では、岐阜基地は両端も混雑するのですがこれは開放されるゲートからエプロン地区への通路となっていましたので混雑の原因です、一方で浜松基地などは両端部がT-4の十数機ならぶ列機を撮影できつつ駐車場へ繋がり人口密度が低くなります。先日の百里もそうでした、小松基地も端がすいていますし、小牧基地も奥に行けばいくほど人口密度は低くなる。

航空祭では、岐阜基地は両端も混雑するのですがこれは開放されるゲートからエプロン地区への通路となっていましたので混雑の原因です、一方で浜松基地などは両端部がT-4の十数機ならぶ列機を撮影できつつ駐車場へ繋がり人口密度が低くなります。先日の百里もそうでした、小松基地も端がすいていますし、小牧基地も奥に行けばいくほど人口密度は低くなる。

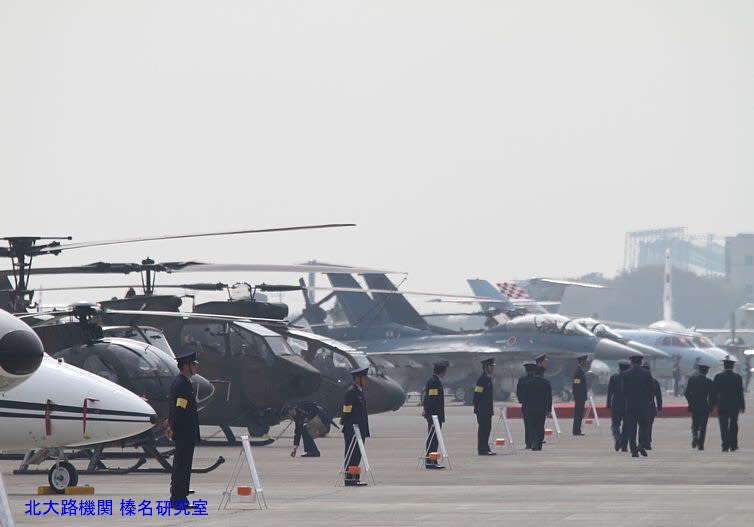

ただ、入間基地は前述のとおり、ここでしか見ることのできない航空機が何機種かありますし、何よりもそこまで多くの航空祭にはいかないよ、という方には多くの種類の航空機が展示されますので、是非とも多種多様な陸海空自衛隊からの地上展示の航空機を押さえておきたいところ。

ただ、入間基地は前述のとおり、ここでしか見ることのできない航空機が何機種かありますし、何よりもそこまで多くの航空祭にはいかないよ、という方には多くの種類の航空機が展示されますので、是非とも多種多様な陸海空自衛隊からの地上展示の航空機を押さえておきたいところ。

C-1の編隊飛行、離着陸は最前列付近しか撮影することはできないのですが、飛行展示は頭上で行われますので、たとえばかなりの人が混雑している地域であっても、カメラさえ上に向ければ撮影できてしまうものがあります。編隊飛行ですので超望遠レンズが無くとも300mm程度か、18-200mmでもかなりの写真が仕上がります。

C-1の編隊飛行、離着陸は最前列付近しか撮影することはできないのですが、飛行展示は頭上で行われますので、たとえばかなりの人が混雑している地域であっても、カメラさえ上に向ければ撮影できてしまうものがあります。編隊飛行ですので超望遠レンズが無くとも300mm程度か、18-200mmでもかなりの写真が仕上がります。

そこで混雑している地域での地上展示を撮影するために最前列から離脱するタイミングを、航空祭プログラムと相談して考えてゆくことが必要でしょう。当方は昨年の航空祭で飛行開発実験団のF-2飛行展示を撮影したのち、他の方に混み始めた最前列を譲り最前列から地上展示航空機への撮影へと移動しています。

そこで混雑している地域での地上展示を撮影するために最前列から離脱するタイミングを、航空祭プログラムと相談して考えてゆくことが必要でしょう。当方は昨年の航空祭で飛行開発実験団のF-2飛行展示を撮影したのち、他の方に混み始めた最前列を譲り最前列から地上展示航空機への撮影へと移動しています。

F-2支援戦闘機は岐阜基地からの機体でしたが、移動したのはこの機体の機動飛行を岐阜基地航空祭で見たから、というような理由ではありません、ブルーインパルスが飛行展示を開始するまでに入間基地から出る予定で行動していたからです、帰りの指定席の時間もありましたからね。

F-2支援戦闘機は岐阜基地からの機体でしたが、移動したのはこの機体の機動飛行を岐阜基地航空祭で見たから、というような理由ではありません、ブルーインパルスが飛行展示を開始するまでに入間基地から出る予定で行動していたからです、帰りの指定席の時間もありましたからね。

救難飛行展示は従って移動しながらの撮影となりました。混雑しているところとそうではないところがある入間基地なのですけれども、ブルーインパルスが飛行展示を始めますと、それまでに基地にはいろうという人の流れが大きくなり、基地から出られなくなってしまう、ということ。

救難飛行展示は従って移動しながらの撮影となりました。混雑しているところとそうではないところがある入間基地なのですけれども、ブルーインパルスが飛行展示を始めますと、それまでに基地にはいろうという人の流れが大きくなり、基地から出られなくなってしまう、ということ。

地上展示機を撮影に足を進めてゆきますと、やはり中央部分は混雑が凄い、入間基地は西武線から直通の、何しろ基地内に駅があるほどですから、この経路が一番混雑し、大河と沖積平野のように、経路から最も近い会場中央部分が混雑する、という事です、が、ここを通らねば地上展示航空機を見ることはできません。

地上展示機を撮影に足を進めてゆきますと、やはり中央部分は混雑が凄い、入間基地は西武線から直通の、何しろ基地内に駅があるほどですから、この経路が一番混雑し、大河と沖積平野のように、経路から最も近い会場中央部分が混雑する、という事です、が、ここを通らねば地上展示航空機を見ることはできません。

ここが時間帯限定レジャーシートエリア、家族連れでは特にお子さんが一日中立ったまま航空祭、というのは厳しいものがあります。そこでブルーインパルスで会場が混雑するまでの時間帯をレジャーシートエリアとして開放、ちょうど開放時間が終了する時間帯でしたが、皆さんしっかりと時間を守り、レジャーシートが畳まれると一人当たりの専有面積が減るのか、一挙に余裕がでてきます。

ここが時間帯限定レジャーシートエリア、家族連れでは特にお子さんが一日中立ったまま航空祭、というのは厳しいものがあります。そこでブルーインパルスで会場が混雑するまでの時間帯をレジャーシートエリアとして開放、ちょうど開放時間が終了する時間帯でしたが、皆さんしっかりと時間を守り、レジャーシートが畳まれると一人当たりの専有面積が減るのか、一挙に余裕がでてきます。

RF-4,百里基地からの外来機でしたが、この年は偵察航空隊創設50周年記念塗装が行われていまして、この特別塗装を一目見ようと、それはそれはもう大変な人だかりでした。時間にものすごく余裕がある方や首都圏在住の方はこうした機体の帰投フライトを撮影するのですが、そうすると西武線のホームが満杯となり入場制限が行われ、暗くなるまで帰れなくなる。

RF-4,百里基地からの外来機でしたが、この年は偵察航空隊創設50周年記念塗装が行われていまして、この特別塗装を一目見ようと、それはそれはもう大変な人だかりでした。時間にものすごく余裕がある方や首都圏在住の方はこうした機体の帰投フライトを撮影するのですが、そうすると西武線のホームが満杯となり入場制限が行われ、暗くなるまで帰れなくなる。

両端は空いている、と書きましたが反対側の端、総隊司令部飛行隊のT-4が置かれている区画は人口密度に余裕がありました。このあたりで撮影して、入間基地らしい総隊司令部飛行隊のマークが並ぶ様子と編隊飛行を広角レンズで収めてみるのもいいかもしれませんね。

両端は空いている、と書きましたが反対側の端、総隊司令部飛行隊のT-4が置かれている区画は人口密度に余裕がありました。このあたりで撮影して、入間基地らしい総隊司令部飛行隊のマークが並ぶ様子と編隊飛行を広角レンズで収めてみるのもいいかもしれませんね。

更に進みますと招待者席と障碍者席、それにC-1の列機、エリアに対して来場者が少ないのでかなりかなり人口密度に余裕があります。文字通り一般開放エリアとは雲泥の差、というところでしょうか。この写真だけ見ますと、小牧基地航空祭並に余裕があるようには見えてくるでしょう。

更に進みますと招待者席と障碍者席、それにC-1の列機、エリアに対して来場者が少ないのでかなりかなり人口密度に余裕があります。文字通り一般開放エリアとは雲泥の差、というところでしょうか。この写真だけ見ますと、小牧基地航空祭並に余裕があるようには見えてくるでしょう。

話を現実に戻します。一番混雑しているのはT-4ブルーインパルスが並んでいる正面です。ウォークインから離陸までの一連を正面で見ることが出来る特等席ですので、この様子を是非最前列で、それが出来なくとも人垣の隙間から望遠ズームで、これができなくともせめて雰囲気だけでも、そんなこんなで混雑は凄くなる。

話を現実に戻します。一番混雑しているのはT-4ブルーインパルスが並んでいる正面です。ウォークインから離陸までの一連を正面で見ることが出来る特等席ですので、この様子を是非最前列で、それが出来なくとも人垣の隙間から望遠ズームで、これができなくともせめて雰囲気だけでも、そんなこんなで混雑は凄くなる。

ブルーインパルスの編隊離陸、西武線の駅から撮影です。そしてひとつ下りの特急停車駅まで西武で移動し、特急レッドアローの指定席特急券を確保、ブルーインパルスの飛行展示は少々離れた場所から見ることとしました。これを基地内の最前列付近でみてしまいますと1630時頃まで基地から出られなくなり、池袋着は1900時頃になってしまう。

ブルーインパルスの編隊離陸、西武線の駅から撮影です。そしてひとつ下りの特急停車駅まで西武で移動し、特急レッドアローの指定席特急券を確保、ブルーインパルスの飛行展示は少々離れた場所から見ることとしました。これを基地内の最前列付近でみてしまいますと1630時頃まで基地から出られなくなり、池袋着は1900時頃になってしまう。

そして特急の車窓からブルーインパルスの飛行展示が終了ののち一斉に帰路に就く群衆を撮影してみました。毎回、これは凄いですね、と思い知らされます。しかし、このように混雑する航空祭なのですが、場所を両端として極端ではない程度の早い時間帯に入場し、混雑が最高潮となる前に撮影位置を基地から離れた場所にしますと、1500時前に池袋まで戻ることが出来ました。

そして特急の車窓からブルーインパルスの飛行展示が終了ののち一斉に帰路に就く群衆を撮影してみました。毎回、これは凄いですね、と思い知らされます。しかし、このように混雑する航空祭なのですが、場所を両端として極端ではない程度の早い時間帯に入場し、混雑が最高潮となる前に撮影位置を基地から離れた場所にしますと、1500時前に池袋まで戻ることが出来ました。

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)