満席(104人)に近い中に母親に連れられて小学生が一人だけ含まれていた。少し小柄だけれど、4年生か5年生ぐらいだろう。どのような事を感じたか聞いてみたいと思った。

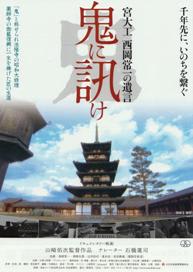

【法隆寺の大修復、薬師寺金堂、西塔の復興などを率いた西岡常一氏(1908-1995)の晩年を追ったドキュメンタリー映画「鬼に訊け 宮大工西岡常一の遺言」】を観た日のことであった。

祖父いや曾祖父と孫のような間柄の二人にもなりそうだが、このまだ幼い少年の心にどう響いたことだろう。なんかすごい人がいた、素朴にそんな感覚でもいいのだ。いつかこの日の記憶に遡る日が訪れるといいなと、勝手に期待している。

法隆寺修復解体で、屋根瓦をすべておろすと、抑えつけられていた柱が背筋を伸ばし出したという。千年を経ても弾力があり生きている。

大陸文化が入ってきた飛鳥建築だが、日本古来の工法がそのまま使われているのだそうだ。

「建築当時のままであること」は世界遺産登録の条件の一つだと言われる。古い部材を切ることなく、ねじれゆがんだ柱や梁に最小限の手を加えて再び元の姿に組み上げていくことになる。

薬師寺再興、金堂、西塔の復元に当たって白鳳文化で唯一現存する東塔の実測に2年をかけた。金堂の高さ、屋根の反り具合、回廊、伽藍の配置等々、実測の結果から割り出してバランスを考えていく作業が続く。

鉄骨で補強すべきだという学者との意見の違いにも引くことはなかった。そんなことはできないからボルトの部分に使っておいた、と。その学者は月に一度しか来ないので知らんてます、と笑っていた。が、薬師寺金堂内陣は国宝の本尊を納めるということで、コンクリートで囲まざるを得なかった。三百年しか持たないものを千年もつ木で囲むとはどういうことか。意見も通らず納得できない仕事であったエピソードも語られていた。

氏が入院で不在であっても、弟子たちは個々の仕事をわきまえ黙々と部材を組み上げていくシーンが映し出された。「部材を組みながら皆の心を組んでいますんやな」といった言葉が挟まれた。

法隆寺の大工には代々口伝が伝わっていて西岡氏はおじいさんから教わったという。その一つ、

「木の癖組みは工人たちの心組み」というのがあった。「…大勢の職人の心を棟梁の心構えと同じように仕事に立ち向かう心構えにしなくてはなりません。職人も木と同じように癖があり、一筋縄ではいきません」と語られている。「人との付き合い方やったりもしますな」

また、「百論一つに統るの器量なき者は 慎み惧れて匠長の座を去れ」とも。

それにしてもあの小学生、これを観てどうだったんだろう…。