昨日(2月20日)、特に予定もなかったことからウェブ上で「北海道新聞 イベント情報」というページをググったら「かんじきクエスト in さとらんど」というイベントがヒットしました。そこの説明では「札幌市が管理する『さっぽろ圏スマートアプリ』を利用し、スノーシューを履いて10ヵ所のチェックポイントを探します。全て制覇した先着420人に景品を進呈」とありました。

「おゝ、これはあの広いさとらんど内のフィールドを使ってスノーシューを楽しめる上に、宝探し的要素もあって面白そう!」考え、私にでも挑戦的な価値ありそう!と判断してさとらんどまで行ってみることにしました。

昨日は前夜に降った雪がかなり積もったうえ、朝は ピーカンに晴れ上がり絶好のコンディションです。

地下鉄とバスを乗り継ぎ、午前11時近く、さとらんどのセンターハウスである「さとらんどセンター」に着きました。広いさとらんど内は冬季間とあって、わずかに保育園児(?)たちが雪と戯れていた以外に人影はなく閑散としていました。

※ さとらんどセンターの建物外観です。

今回私はスノーシューは持参しませんでした。というのもレンタルのスノーシューが300円で借りられると知って、地下鉄やバスを乗り継ぐのであの大きなスノーシューを持ち歩くことに抵抗があったからです。

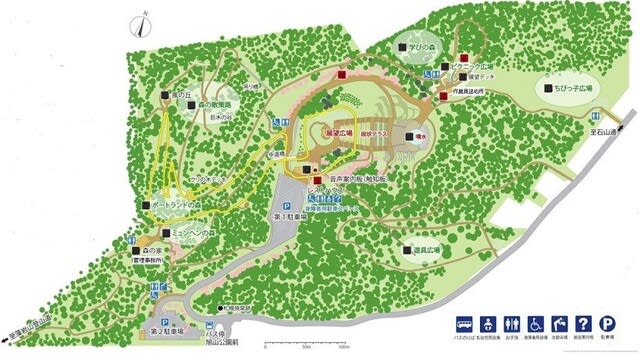

センターハウスで手続きをして、アプリをスマホに取り入れ、スノーシューを借り、マップを渡されました。マップを見て、私は「ええっ?」と思いました。そこには箱庭のような狭いところにチェックポイントの箇所が図示されていたのです。(冒頭に提示したリーフレットの写しを参照ください)

思惑とは大違い…。う~ん。しばし考えましたが、よく考えてみるとこれが正解!私が考え違いをしていることを悟りました。

「さとらんど」は、本来家族連れや子どもさんたちが楽しむ場所として設置されたものです。(と同時に家庭菜園を楽しんだり、農業を理解するための教育的施設です)本格的な探検的要素などとは無縁の施設だったことを私は失念していたのです。

マップには所要時間20~30分とありました。ちょっとがっかりもしましたが、乗り掛かった舟です。一応体験してみることにしました。

フィールドの広さは町中の児童公園ほどの広さです。チェックポイントの看板を写真に撮ると、もう次の看板が目に入るのです。しかも、先行者のスノーシューの跡が残り、探検的要素などもまったくないに等しい状態でした。(ただし、途中からなぜかスノーシューの跡が消えていました)

チェックポイントの看板には、「さとらんど」についての説明、札幌の特色ある野菜(札幌黄、札幌大球)などの説明がなされ、「さとらんど」に対する理解を促す内容となっていました。(さすが教育的施設です)

全てを巡るのに15分もかかりませんでした。ただし、前日の大雪が降ったことでフィールドの条件は良く、それなりにスノーシューを楽しむことができました。

スノーシューのレンタル時間は1時間と言われていたので、少しだけ「さとらんど」内を自由に歩かせてもらいました。こちらは誰も歩いていないバージンスノーの中を気持ち良く歩かせてもらいました。

過去に本格的にスノーシューに取り組んだ経験のある私としては、なんともママゴト的なスノーシューではありましたが、今の私にはこれくらいが適しているのかな?????