4月25日(金)夜、ロイトン札幌において読売新聞北海道主催の篠山紀信トークショーが開催された。

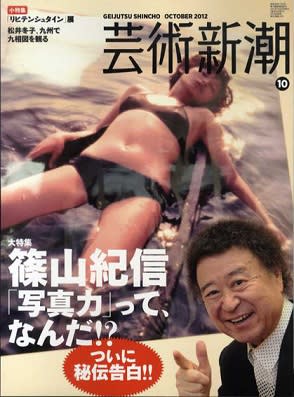

この企画は、翌26日から6月15日まで札幌芸術の森美術館で開催される「篠山紀信展 写真力」のプロモーションも兼ねたものであるようだった。

トークショーは京都造形芸術大学教授の後藤繁雄氏の質問に答える形で進められたのだが、打ち合せが十分でなかったのか、途中からは篠山氏の独壇場という感じのトークショーだった。

篠山氏は「私は有名人しか撮らない」と言ってはばからない。有名人には発信力があり、時代を象徴する記号のようなものでもあるという。

今回の写真展では「写真力」という言葉を用いているが、篠山氏が言う「写真力」とは、「撮っている者、撮られている者、それを見る者、全てが気持ち良くなれる力」だという。

そして彼は写真展を構成した写真の一部(というよりかなりの数)をスライドにして上映しながら、トークを進めた。

ジョンレノン&オノ・ヨーコ、三島由紀夫、勝新太郎、大原麗子、山口百恵、吉永小百合、市川海老蔵、中村獅童、長嶋茂雄、羽生結弦、大泉洋などなどその数30枚あまり、今を、過去を、変幻自在に飛び回り、有名人の気持ち良い表情を撮った写真が次々と提示された。そして彼は饒舌にその写真を語った。

※ 今回の写真展でも展示されている山口百恵の写真を用いた雑誌の表紙です。

彼は自分を善意の写真家だという。基本的に彼の被写体には暗い表情がないという。彼は被写体である人たちを尊敬し、愛を感じ、リスペクトしながら撮影するという。そういう自分を全天候カメラマンであるとも称した。

軽やかに、饒舌に語る篠山氏は、私が想像していた篠山像とはかなり違っていた。しかし、被写体である有名人が気持ち良く写真に収まってもらうために、彼は日常的に饒舌に語りかけながら写真を撮っているのだろうと思うと、なんだかそれも理解できるような気がした。

「篠山紀信展 写真力」、芸術の森まで出かけてみようかな?