えっ!?札響じゃないの? 演奏したのはある意味で避難訓練コンサートに相応しい札幌市消防音楽隊だったのです!消防音楽隊のポップで軽やかな演奏はそれはそれで楽しめたのですが…。

“うつけ” を自認する私ですが、今回は典型的な“うつけ”ぶりを露呈してしてしまいました(涙)。

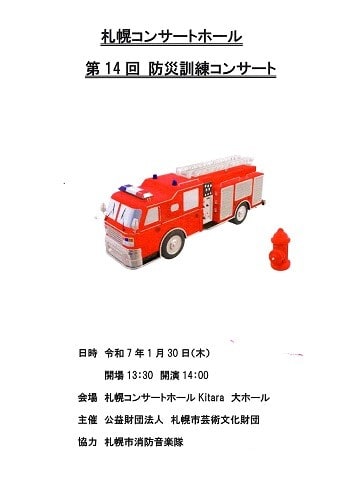

某日、知人から「Kitaraの防災訓練コンサート」の無料チケットを譲ってもらい、「札響のコンサートを無料で聴けるとはラッキー!」と思い喜んで、昨日(1月30日)札幌コンサートホールKitaraに向かいました。

入場する際にチケットを見てみると、そこには小さく[吹奏楽/札幌市消防音楽隊]と記してあるではありませんか! ガーン、気付くのがあまりにも遅すぎました。私は消防音楽隊の演奏を聴き、避難訓練に参加することにしました。

吹奏楽団としてはけっして多人数ではない、私が数えたところ25名くらいの吹奏楽団でしたが、耳馴染みのある曲を軽やかに演奏し、楽しませてくれました。

演奏された曲目を列挙すると…、

◇peppe & 穴見真吾/Mela!

◇久石譲/人生のメリーゴーランド

◇いけたけし 他/DRAGON BOOL medley

◇大野克夫/名探偵コナン メインテーマ

◇井上大輔/め組のひと

◇服部良一/東京ブギウギ

◇葉加瀬太郎/情熱大陸コレクション

〔アンコール曲〕 ◇中川博之/好きですサッポロ

コンサートでは、三曲目が終わったところで場内にサイレンが響き渡り、避難訓練が実施されました。訓練では「サイレンは鳴っても指示があるまで席を離れないように」とアナウンスがあり、やがて誘導員の指示に従い、凡そのグループがつくられ誘導員に引率されるように避難しました。

避難した場所はキタラのホワイエだったのですが、全体の避難が無事に終了した時点から、しばらくの間、何の指示も出されなかったところにやや準備不足を感じました。

コンサートの方ですが、避難訓練を終えた後、4曲目から再開されました。再開される時点で、消防音楽隊と日ごろから交流があるという大谷大学音楽科の学生が9名ほど加わって演奏が再開されました。

9名が加わったことによって、やはり音に厚みが増し、より聴き応えのある音として私の耳には伝わってきました。

特に私は「め組のひと」の演奏がよりよく伝わってきた感じがしました。

消防音楽隊の演奏を私はこれまで何度か聴いたことがあるのですが、私は指揮の菅原克弘さんの指揮ぶりがとても気に入っています。

菅原さんの指揮は、動きは小さく派手ではないのですが、消防音楽隊の軽やかな音を体現するかのように体全体でリズムを取り、時折り掲げる左手の動きのタイミングの良さに魅かれるところがあります。

菅原さんの指揮と共に、これからも軽やかで楽しい音楽を札幌市民に届けてほしいと願っています。