その瞬間、アクロポリスの丘は、鮮やかな光と音が交錯する中、激しく華やかに花火が打ち上げられ、それを見上げる数十万の群衆の歓声に包まれていた…。これは私と息子がギリシャのアテネに派遣された際のリポート文の始まりの文章である。

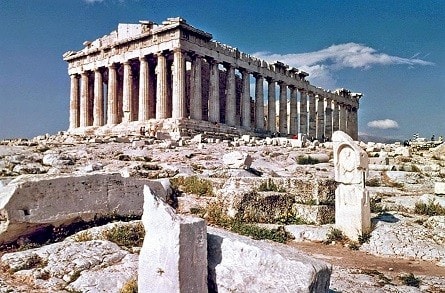

※ アテネのアクロポリスの丘です。市内の中心に丘が聳えています。

一昨日(2月10日)午後、「めだかの学校」で「私の忘れえぬ思い出(旅・食・出来事・他)」と題して会員同士の放談会を実施しました。

その放談会のレポを昨日投稿しましたが、私が語った内容については本日レポすることにしていました。

その内容を今回はちょっと物語風にレポしてみることにします。

あれは今から25年も前の話である。

時は1999年の春のある休日のことだった。

昼食を摂るため私はとある蕎麦屋さんに入った。オーダーした蕎麦がくるまで、お店にあった週刊誌を繰っていた。すると私はその週刊誌のある頁に目がとまった。

(その週刊誌とは小学館発行の「週刊ポスト」誌です)

そこには「『2000年の目撃者』特派記者募集中 2000年1月1日あなたは誰と、どこで、何を見つめていたいか 世界中のどこへでも5組10名」という見出しを見た時、心臓がドキンとしたようだった。「これは私にも応募資格があるかもしれない」と…。

応募要項には原稿用紙1枚程度に「誰と」「どこで」「何を目撃したいか」また「それはなぜか、どういう意味があるのか」を明確にしてください、とあった。

自分にも応募資格があるかもしれないと思った私は、すぐさま応募文の作成に取り組んだ。400字という限られた字数でまとめるのに多少苦労は苦労したが、自分としては意外にうまくまとめられたかな?と思った。その応募文が下の文章です。

息子とアクロポリスの丘で新年を迎えたい

〇〇〇〇(52才)

1969年1月1日、私はアテネのアクロポリスの丘に聳え立つパルテノン神殿の前に立っていた。その姿は圧倒的な存在感をもって私に迫ってきた。

前年の6月1日、横浜をたった私は、ヨーロッパ各地を彷徨し、ギリシャに入っていたのだった。

当時、私は北海道の教育大学に在学する教師の卵であった。テレビに映るフレームの外の世界をこの眼で見てみたいと、大学を休学し、ヨーロッパに旅立ったのである。

あれから30年、私は北海道の片田舎の教師として子どもたちに私の体験を語り継いでいる。そして今、私の息子が同じ教育大学に在学し、当時の私と同じ年齢になっている。

2000年の1月1日という記念すべき日に、悠久の時を刻みつづけるアクロポリスの丘に息子と二人で腰掛け、人類の来し方を思い、未来を語ってみたい衝動に駆られたのである。

※ ○○の部分は私の氏名です。

※ アクロポリスの丘に建つパルテノン神殿です。

週刊誌の編集部に応募文を送付はしたが、何せ全国募集である。大して期待をしていたわけではなかったのでいつしか日々の忙しさの中で応募したことも忘れかけていた。

すると、その年のやはり秋の休日の日だったと記憶している。私は確か学校の花壇の草取りをしていたと思う。そこに妻がやってきて「お父さん!今すぐ小学館に電話をしてください」と飛んできた。

そして電話をしてみると「あなたは来年1月1日に息子さんとギリシャのアテネに行けますか?」という編集部からの電話だった。息子に連絡を取り、彼も問題ないとのことで二人で行ける旨を連絡させてもらった。

今となっては何月何日号だったか分からないが、「2000年の目撃者」特派記者 最終結果発表という記事が出て、間違いなく全国5人の一人として私の名前が記されていた。

記事を読むと、応募者は265通あったそうだ。その中から第一次選考で選ばれた12名に対して、その企画書を猪瀬直樹、武村健一、山根一眞の3氏が選考に当たったそうだ。記事の中で3氏の選評が載せられていたが、武村氏と山根氏は私の応募文にコメントしてくれている。武村氏は「息子と訪れるパルテノン神殿…、企画書を読むだけでも楽しめる」山根氏は「69年元旦に自分が立ったのと同じパルテノン神殿に同年齢の息子と訪ねる、という計画は2000年元旦に明確な意味をもたせているため推しました」と…。

確か12月29日だったと記憶している。成田空港で週刊ポスト誌の記者と待ち合わせをし、一緒に1週間のギリシア旅行をさせてもらった。一週間まるまるアテネ滞在では、との小学館の配慮があったようだ。私たちはアテネだけではなく、エーゲ海に浮かぶ島全体が建物も道路も白一色に包まれていることで有名なサントリーニ島にも2日ほど遊ばせてもらった。

※ 全島が白一色に包まれているサントリーニ島の光景です。

そして帰国後、特派記者としてリポート文を編集部に書き送った。今度は1,200字程度と少し長い文を要請され、下のようにリポート文を書き送った。なお、題字は編集部の方で付けていただいたものである。

30年前と同じ姿で私を迎えてくれた

パルテノン神殿が戦火に遭わぬことを祈る

〇〇〇〇(53・教師) 同行者・〇〇〇〇(22・学生)

その瞬間、アクロポリスの丘は、鮮やかな光と音が交錯する中、激しく華やかに花火が打ち上げられ、それを見上げる数十万の群衆の歓声に包まれていた。

アクロポリスの丘を取り囲むようにして走るディオニシオ・アレオパギトゥ通りはアテネっ子で身動きできぬほどの混雑であった。私と息子はその群衆の真っ直中で2000年1月1日を迎えた。

遡ること31年前、1969年1月1日、私はギリシャのアテネにいた。

当時北海道の教育大学の学生だった私は、前年の6月、大学を休学し、ヨーロッパ彷徨の旅に出てギリシャに辿り着いていた。そこで私はアテネの象徴であるパルテノン神殿に出会い、その圧倒的な存在感にいたく衝撃を受けたのだった。

そのパルテノン神殿が建つアクロポリスの丘に再び立ってみたい。しかも、当時の私と同年齢になり、同じ教育大学に学ぶ息子とふたりで…。

願いはかない、私は息子とアテネの地に立った。しかし、30年という月日は、私の中に微かに残るアテネの残像を消し去るのに十分な月日だったようだ。

あの素朴さはどこへ行ったのか…。あの猥雑さはどこへ行ったのか…。

どこかに田舎の匂いは残るものの、アテネは見事に変身を遂げ、近代都市の装いをほどこしていた。無理もない話だ。この30年は、歴史上でも人類が最も文明的に進化・発展した時代だったのだから…。

そうした中で、パルテノン神殿だけは、30年前の私の記憶と変らぬ姿でそこに建っていた。

ドリア式の円柱が林立する様に接した時、改めて先人の偉大さに感嘆する思いだった。一方、円柱の側にころがる大理石のかけらが目に付いた。1687年、トルコ支配時代に戦争によって破壊された痕跡であるという。

思えば世界的な歴史遺産に限らず、人間の造営物が戦争という愚かな行為によって、どれだけは壊され、傷つけられたことか…。願わくば、2000年代は戦争などという言葉がこの世から消え、パルテノン神殿をはじめとする世界の歴史的遺産を永久に保存し続けることを祈りたい。

今回の旅はまた、私にほろ苦い思いも提供してくれた。

30年前の私は、いささかの気概と気負いを抱きながら旅立ち、少ない金を工面しながら彷徨を重ね、ギリシャに辿り着いた。私の中には、旅に対する格別な思いがあった。

それに対して、息子のそれは観光旅行的な範疇から外れぬものではなかった。父親の気負いは、彼の気持ちとすれ違うばかり。育った時代も違えばね状況も違う。父親の思いを受け止めろ、という方が無理だったのかもしれない。

30年という時間はまた、日本における世代間の価値の相違を映す旅でもあった。

そして帰国後、特派記者としてリポート文を編集部に書き送った。今度は1,200字程度と少し長い文を要請され、下のようにリポート文を書き送った。なお、題字は編集部の方で付けていただいたものである。

30年前と同じ姿で私を迎えてくれた

パルテノン神殿が戦火に遭わぬことを祈る

〇〇〇〇(53・教師) 同行者・〇〇〇〇(22・学生)

その瞬間、アクロポリスの丘は、鮮やかな光と音が交錯する中、激しく華やかに花火が打ち上げられ、それを見上げる数十万の群衆の歓声に包まれていた。

アクロポリスの丘を取り囲むようにして走るディオニシオ・アレオパギトゥ通りはアテネっ子で身動きできぬほどの混雑であった。私と息子はその群衆の真っ直中で2000年1月1日を迎えた。

遡ること31年前、1969年1月1日、私はギリシャのアテネにいた。

当時北海道の教育大学の学生だった私は、前年の6月、大学を休学し、ヨーロッパ彷徨の旅に出てギリシャに辿り着いていた。そこで私はアテネの象徴であるパルテノン神殿に出会い、その圧倒的な存在感にいたく衝撃を受けたのだった。

そのパルテノン神殿が建つアクロポリスの丘に再び立ってみたい。しかも、当時の私と同年齢になり、同じ教育大学に学ぶ息子とふたりで…。

願いはかない、私は息子とアテネの地に立った。しかし、30年という月日は、私の中に微かに残るアテネの残像を消し去るのに十分な月日だったようだ。

あの素朴さはどこへ行ったのか…。あの猥雑さはどこへ行ったのか…。

どこかに田舎の匂いは残るものの、アテネは見事に変身を遂げ、近代都市の装いをほどこしていた。無理もない話だ。この30年は、歴史上でも人類が最も文明的に進化・発展した時代だったのだから…。

そうした中で、パルテノン神殿だけは、30年前の私の記憶と変らぬ姿でそこに建っていた。

ドリア式の円柱が林立する様に接した時、改めて先人の偉大さに感嘆する思いだった。一方、円柱の側にころがる大理石のかけらが目に付いた。1687年、トルコ支配時代に戦争によって破壊された痕跡であるという。

思えば世界的な歴史遺産に限らず、人間の造営物が戦争という愚かな行為によって、どれだけは壊され、傷つけられたことか…。願わくば、2000年代は戦争などという言葉がこの世から消え、パルテノン神殿をはじめとする世界の歴史的遺産を永久に保存し続けることを祈りたい。

今回の旅はまた、私にほろ苦い思いも提供してくれた。

30年前の私は、いささかの気概と気負いを抱きながら旅立ち、少ない金を工面しながら彷徨を重ね、ギリシャに辿り着いた。私の中には、旅に対する格別な思いがあった。

それに対して、息子のそれは観光旅行的な範疇から外れぬものではなかった。父親の気負いは、彼の気持ちとすれ違うばかり。育った時代も違えばね状況も違う。父親の思いを受け止めろ、という方が無理だったのかもしれない。

30年という時間はまた、日本における世代間の価値の相違を映す旅でもあった。

このリポート文は、週刊ポスト誌の2000年2月18日号に全文が掲載されました。

私の忘れえぬ思い出ということになると、第1番目は応募文でも触れましたが、何と云っても大学時代に休学して一年間にわたりヨーロッパ、アジアの国々を自分の才覚(?)で彷徨して歩いたことが一番なのですが、今回レポした全国誌の応募に当選することができ、かつ自分のリポート文が全国誌に掲載された、ということも振り返ると、誰かに聴いてもらいたいなぁ、と思ったちょっと昔の出来事でした…。

2000年の元日といえば、いわゆる2000年問題で大騒ぎしていたときですね。あの空騒ぎをよそに、こんな素晴らしい時間を過ごされたなんて(^o^)

また学生時代のギリシャも驚きです。当時の海外旅行といえば、グアムかハワイくらいだったのでは?

田舎おじさん(←すみません、より適切なお名前をご教示ください)も北見周辺のご出身なのですか?

私は東陵中から北斗高校に進学しました。ひょっとしたら、どちらかの先輩ですか?

斜里岳登山ではネガティブなコメント、すみませんでした。子どもたちが皆、登頂された様子、山大好き人間としてはうれしいです。

中高年ばかりだった山に、この15年ほどで若者(ここでは40歳以下くらい、笑)が増えて、爺さんはうれしい。また、その若者たちが爺さんに優しくて感激します👍

1968年というと、海外渡航自由化が始まった1964年の4年後ですから、一般の人たちにとってはまだまだ高嶺の花だった時代です。ただ、若者たちは少ない旅費を工面して貧乏旅行をする者もいて、私もその一人だったということです。とても刺激的な一年を過ごした旅でした。

田舎おじさん、それでけっこうです。これからも田舎おじさんで通してください。

さて、ご質問ですが確かに私の出身地は北見市周辺ですが、北見市ではありません。もちろん当時は小学区制ですから北見北斗高の出身でもありません。

文面からすると、北見へは度々お帰りになられて、斜里岳にも登られているようですね。私はもうあの山に登れるだけの体力はなく、ブログで投稿したのが最後の斜里岳となりました。

登れる体力のあるうちは、ぜひ登山を続けてください。