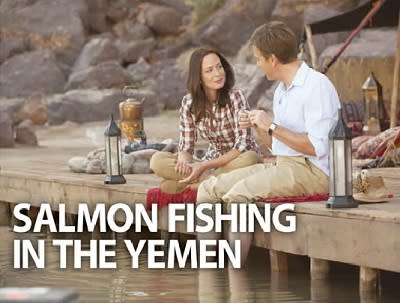

ジャカルタ行きの機内で、ラッセ・ハルストレム『Salmon Fishing in the Yemen』(2011年)を観る。ポール・トーディによる同名の原作小説『イエメンで鮭釣りを』の映画化だが、こちらはそのうち読もうと思いつつまだ手をつけていない。

英国政府に勤める水産の専門家アルフレッド(ユアン・マクレガー)は、イエメンの富豪からだという依頼を受ける。中東のイエメンで鮭釣りをしたいだなんて、金持ちの道楽にも程がある、無理だと断るが、英国首相官邸からは大きな圧力がかかってくる。アフガニスタンを攻撃するなど中東での評判を落としていた英国にとって、これはイメージアップ戦略になると判断されたのだった。

「だって鮭は水が沢山あって、しかも冷たい水でなければダメなんだよ」

「だいじょうぶ。すでに貯水池が完成しているし、イエメンは山岳地帯だから結構涼しい」

「英国の川から鮭を運ぶなんて、環境破壊もいいところだ。反対が大きすぎてムリだ」

「養殖ものでなんとかなる」

イエメンの富豪と一緒に魚釣りをしたり視察をしたりしているうちに、アルフレッドもその気になり、プロジェクトはどんどん進んでいく。何しろオカネは潤沢にある。そして鮭を放流したところ、魚道を遡上しはじめる。大喜びもつかの間、このプロジェクトを欧米におもねるものとして批判する勢力(イエメンは多数の部族からなる社会なのだ)が、貯水池を破壊し、すべてが台無しになってしまう。

しかし、まだ鮭は生きていた。英国の妻に離婚を宣言し、もう帰るところがないアルフレッドと、アフガン帰還兵の彼氏よりも事業パートナーのアルフレッドを選んだハリエットは、現地に居残り、富豪とともにプロジェクトを再開する。

何しろユアン・マクレガー(英国で本当に出会いそうな風貌)が演技するアルフレッドのオタクぶりが愉しい。オフィスでは釣り道具で遊んでいたり、プロジェクトの説明をするときには不必要な漫画を描いてみたり、取り憑かれたようになって夢中に話したり。事業パートナーのハリエットも、余裕があるときにはそれが面白くてたまらずアルフレッドに魅かれていくが、恋人がアフガンで行方不明になったと聞くと、心配して訪ねてきたアルフレッドをアスペルガー症候群扱いして罵る有様だ。ユニークだとプラス評価されているうちはいいが、病的だとマイナス評価されると打たれ弱いのは、万国共通のオタクの立ち位置か。あなたもわたしも無縁ではないよ。

この映画を観てから着いたインドネシアでは、ノルウェーの事業パートナー(映画の、ではなく、わたしの)と雑談していたとき、ノルウェーの名物はと訊くと、そりゃサーモンよ、旨くて国内ではあまり高く売れないから日本に輸出しているのよ、なんて話。映画を監督したハルストレムは隣国スウェーデンの出身。そのあとしばらくして、なぜかインドネシアの宿の親父が、サーモンの皮は旨い、特にクリスピーにすると最高だと叫んでいたりして、あとで思いだすと、話は妙につながっていた。

イエメンの風景はというと、貯水池近くの建物が少し登場するだけであり、残念ではあった(ロケも別の場所?)。とは言え、かつてシバ王国時代に南イエメンで建造されたマーリブ・ダムがミネラルウォーターのラベルになっているなど、イエメンと貯水池との関係は深い。

ところで、昔サヌアで小さな涸れ川をワディだねと言うと、いや違う、ワディは大規模なものだ、小さいものは●●と呼ぶのだ、と訂正された記憶がある。それが何だったか忘れてしまった。

●参照

○イエメンの映像(1) ピエル・パオロ・パゾリーニ『アラビアンナイト』『サヌアの城壁』

○イエメンの映像(2) 牛山純一の『すばらしい世界旅行』

○イエメンの映像(3) ウィリアム・フリードキン『英雄の条件』

○イエメンの映像(4) バドゥル・ビン・ヒルスィー『A New Day in Old Sana'a』

○イエメンとコーヒー

○カート、イエメン、オリエンタリズム

○イエメンにも子どもはいる

○サレハ大統領の肖像と名前の読み方