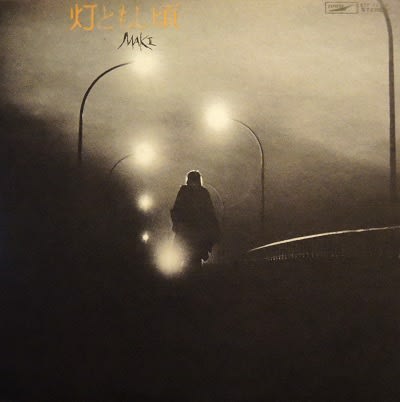

久しぶりに、浅川マキ『灯ともし頃』(東芝EMI、1975年)のLPを聴く。

浅川マキ (vo)

萩原信義 (g)

杉浦芳博 (g)

白井幹夫 (p)

吉田健 (b)

坂本龍一 (org)

角田順 (g)

つのだ・ひろ (d)

向井滋春 (tb)

近藤等則 (tp)

いくらなんでも40年以上前の作品であるから、たとえば、つのだ・ひろ(まだ☆が付いていない)の熱唱などダサくて笑ってしまうのだが、それでも嬉しく受け容れてしまうのが不思議だ。むしろ古びない音楽である。ネタとしては、23歳の坂本龍一がオルガンを弾いていることか。

マキさんの声はまだ微妙に若々しく、名曲「夜」などにおいて、揺れ動く天然のヴィブラートを聴いていると心が動く。歌詞カードはマキさんの手書きであり、ライヴのときにも何かを手書きでしたためて配るスタイルを変えることはなかった。

B面も好きである。「思いがけない夜に」なんて魅力たっぷりのユニークなブルースもいいし、近藤等則が移り気な感じで長いトランペットのソロを取る「センチメンタル・ジャーニー」もいい。

こんなものを聴いていると寝不足になってしまうのであります。

●参照

浅川マキ『Maki Asakawa』

浅川マキの新旧オフィシャル本

『浅川マキがいた頃 東京アンダーグラウンド -bootlegg- 』

『ちょっと長い関係のブルース 君は浅川マキを聴いたか』

浅川マキが亡くなった(2010年)

浅川マキ DARKNESS完結

ハン・ベニンク キヤノン50mm/f1.8(浅川マキとの共演、2002年)

浅川マキ『闇の中に置き去りにして』(1998年)

浅川マキ『アメリカの夜』(1986年)

浅川マキ+渋谷毅『ちょっと長い関係のブルース』(1985年)

浅川マキ『幻の男たち』 1984年の映像

浅川マキ『スキャンダル京大西部講堂1982』(1982年)

浅川マキ『ふと、或る夜、生き物みたいに歩いているので、演奏家たちのOKをもらった』(1980年)

オルトフォンのカートリッジに交換した(『ふと、或る夜、生き物みたいに歩いているので、演奏者たちのOKをもらった』、1980年)

『恐怖劇場アンバランス』の「夜が明けたら」、浅川マキ(1973年)

宮澤昭『野百合』(浅川マキのゼロアワー・シリーズ)

トリスタン・ホンジンガー『From the Broken World』(浅川マキのゼロアワー・シリーズ)