水道橋のFtarri(2018/6/13)。大人数だが、北京からZhu WenboとZhao Congのふたりが来日しており、かれらを中心としたギグということになるだろうか。

■ 石原雄治+竹下勇馬+浦裕幸

Yuji Ishihara 石原雄治 (ds)

Yuma Takeshita 竹下勇馬 (electro b)

Hiroyuki Ura 浦裕幸 (composition, etc.)

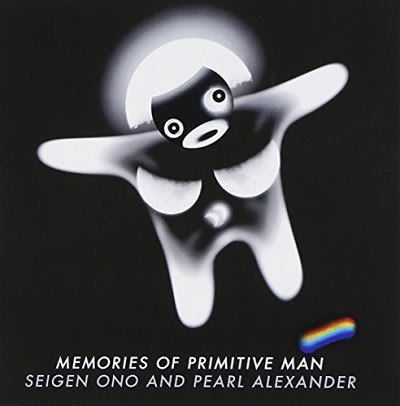

Zhu Wenboが運営するカセットテープのみのレーベル「Zoomin' Night」より、この3人が新たな作品を出している。それを記念しての演奏である。(なおこのレーベルから出されたカセットテープには興味深いものがあり、順次聴くつもりである。)

浦裕幸のコンポジションは、どうやら通常のスコアではなくテキストによる指示などで構成されている(未確認)。かれらは1枚ずつそれをめくっては演奏を行う。演奏の連続性は分断され、また、次に進むまでの時間間隔(つまり、楽譜をめくって演奏するまでの合間)も、かなり自然体でなされるがままに決定されている。この分断とその都度の曖昧な音楽の生起が、そもそも奇妙であやうい合意に基づくものであることに気付かされるものだった。

■ Zhao Cong+徳永将豪+増渕顕史

Zhao Cong (electronics, etc.)

Masahide Tokunaga 徳永将豪 (as)

Takashi Masubuchi 増渕顕史 (g)

はじめに、「予め演奏時間を定めない」ことだけが合意された。

ここでは三者の役割分担が明確なようにも見えた。すなわち、徳永将豪のアルトのロングトーンによる引き伸ばされた時間、何かに依拠することを拒むような増渕顕史のギターによる時間の分断。そして、Zhao Congは扇風機や回転するモノといった近しい人為を増幅し、エーテルを創出し、サウンドを絶えず過去のもものとして括ることを許さない。しかしそれでいて、演奏となると相互に侵犯しあう局面が確かにあった。

終息が見えたときに、増渕さんはそれまで独立的な音を出していたのだが、終息か収束としか思えない音の連なりを発した。その後に実際に演奏が終わるまでの短い間、次の音は出そうとして出さなかった。これは意図的なものだったか。

■ 全員

Zhu Wenbo (composition, cl, etc.)

Zhao Cong (electronics, etc.)

Masahide Tokunaga 徳永将豪 (as)

Takashi Masubuchi 増渕顕史 (g)

Yuji Ishihara 石原雄治 (ds)

Yuma Takeshita 竹下勇馬 (electro b)

Hiroyuki Ura 浦裕幸 (misc.)

Zhu Wenboの曲を全員で演奏。何が協議されたのか不明だが、事前に合意と取り決めがなされたようである。

Zhuは小さな電子部品による音やクラリネット演奏も行った。クラは循環呼吸も用いた。また作曲にどのように各演奏者の自由度が与えられているのか不明だが、制約とは矛盾しない形で、かなり大きかったのではないか。その結果、各人の発する音は、インタラクション的なものを拒み(拒むという自由)、普通に変わらない音で出すというものに聴こえた。それは普通のことではないから非常に面白く進行した。

Fuji X-E2、Xf35mmF1.4

●Zhao Cong、Zhu Wenbo

Zhao Cong、すずえり、滝沢朋恵@Ftarri(2018年)

『Ftarri 福袋 2018』(2017年)

●浦裕幸

徳永将豪+中村ゆい+浦裕幸@Ftarri(2017年)

●石原雄治

石原雄治+山崎阿弥@Bar Isshee(2018年)

TUMO featuring 熊坂路得子@Bar Isshee(2017年)

窓 vol.2@祖師ヶ谷大蔵カフェムリウイ(2017年)

『《《》》 / Relay』(2015年)

『《《》》』(metsu)(2014年)

●竹下勇馬

高島正志+河野円+徳永将豪+竹下勇馬@Ftarri(2018年)

TUMO featuring 熊坂路得子@Bar Isshee(2017年)

竹下勇馬+中村としまる『Occurrence, Differentiation』(2017年)

二コラ・ハイン+ヨシュア・ヴァイツェル+アルフレート・23・ハルト+竹下勇馬@Bar Isshee(2017年)

『《《》》 / Relay』(2015年)

『《《》》』(metsu)(2014年)

●徳永将豪

高島正志+河野円+徳永将豪+竹下勇馬@Ftarri(2018年)

クレイグ・ペデルセン+エリザベス・ミラー+徳永将豪+増渕顕史+中村ゆい@Ftarri(2017年)

Shield Reflection@Ftarri(2017年)

窓 vol.2@祖師ヶ谷大蔵カフェムリウイ(2017年)

徳永将豪『Bwoouunn: Fleeting Excitement』(2016、17年)

徳永将豪+中村ゆい+浦裕幸@Ftarri(2017年)

●増渕顕史

クレイグ・ペデルセン+エリザベス・ミラー+徳永将豪+増渕顕史+中村ゆい@Ftarri(2017年)

杉本拓+増渕顕史@東北沢OTOOTO(2017年)

Spontaneous Ensemble vol.7@東北沢OTOOTO(2017年)