NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は、同会が制作した「奈良まほろばかるた」の各札を題材に毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「かるたで知るなら」を連載している。先週(2021.8.5)掲載されたのは「昔も今も敬愛集め/東大寺大仏殿(奈良市)」、執筆されたのは同会理事の清水千津子さんだった。

毎年8月7日は大仏さまの「お身拭い」の日で、この記事もそれに合わせて書いていただいたが、コロナ禍のため、昨年に引き続き今年も中止となったのはとても残念だった。では、記事全文を紹介する。

〈盧舎那仏は東大寺の大仏さん〉

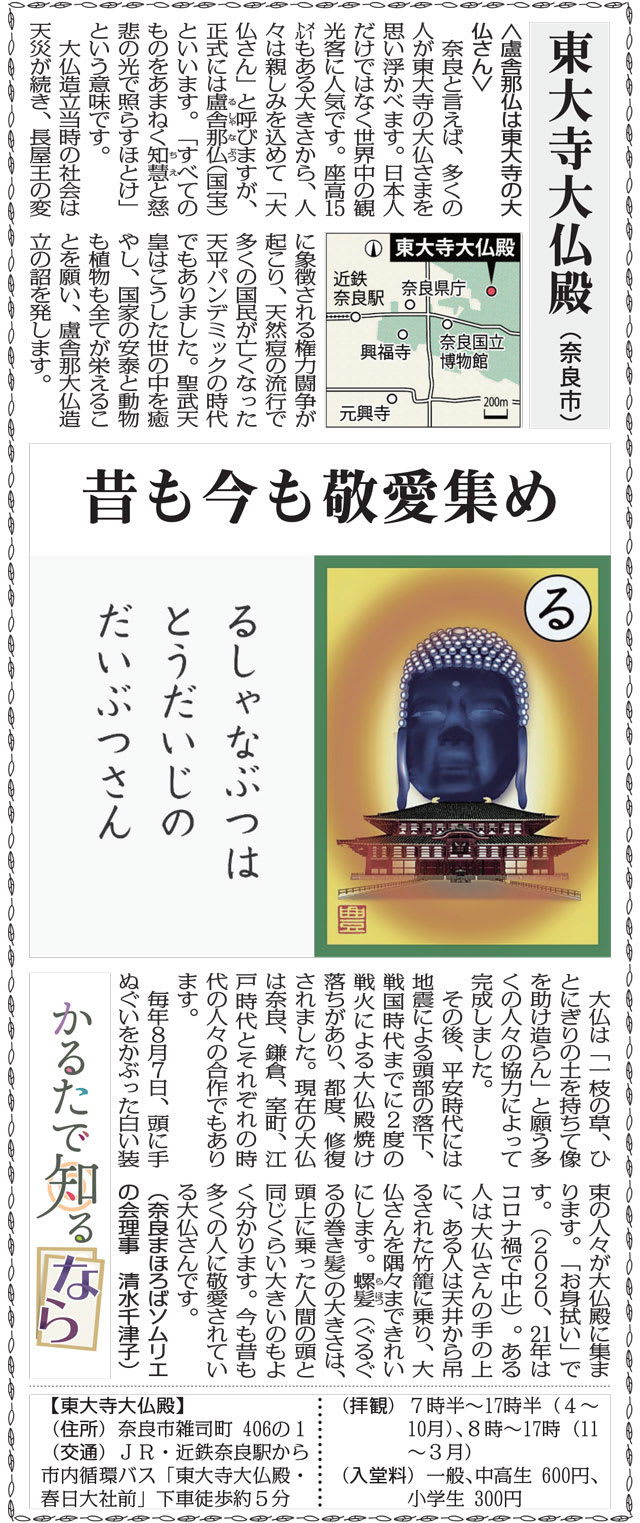

奈良と言えば、多くの人が東大寺の大仏さまを思いうかべます。日本人だけでなく世界中の観光客に人気です。座高15㍍もあるその大きさから、人々は親しみを込めて「大仏さん」と呼びますが、正式には盧舎那仏(るしゃなぶつ)(国宝)といいます。「すべてのものをあまねく知慧(ちえ)と慈悲の光で照らすほとけ」という意味です。

大仏造立当時の社会は天災が続き、長屋王の変に象徴される権力闘争が起こり、天然痘の流行で多くの国民が亡くなった天平パンデミックの時代でもありました。聖武天皇はこうした世の中を癒やし、国家の安泰と動物も植物もすべてが栄えることを願い、盧舎那大仏造立の詔を発します。大仏は「一枝の草、ひとにぎりの土を持ちて像を助け造らん」と願う多くの人々の協力によって完成しました。

その後、平安時代には地震による頭部の落下、戦国時代までに2度の戦火による大仏殿焼け落ちがあり、都度、修復されました。現在の大仏は奈良、鎌倉、室町、江戸時代とそれぞれの時代の人々の合作でもあります。

毎年8月7日、頭に手ぬぐいをかぶった白い装束の人々が大仏殿に集まります。「お身拭い」です。(2020、21年はコロナ禍で中止)。ある人は大仏さんの手の上に、ある人は天井から吊るされた竹籠に乗り、大仏さんを隅々まできれいにします。螺髪(らほつ)(ぐるぐるの巻き髪)の大きさは、頭上に乗った人間の頭の大きさと同じくらい大きいのもよく分かります。今も昔も多くの人に敬愛されている大仏さんです。(奈良まほろばソムリエの会理事 清水千津子)

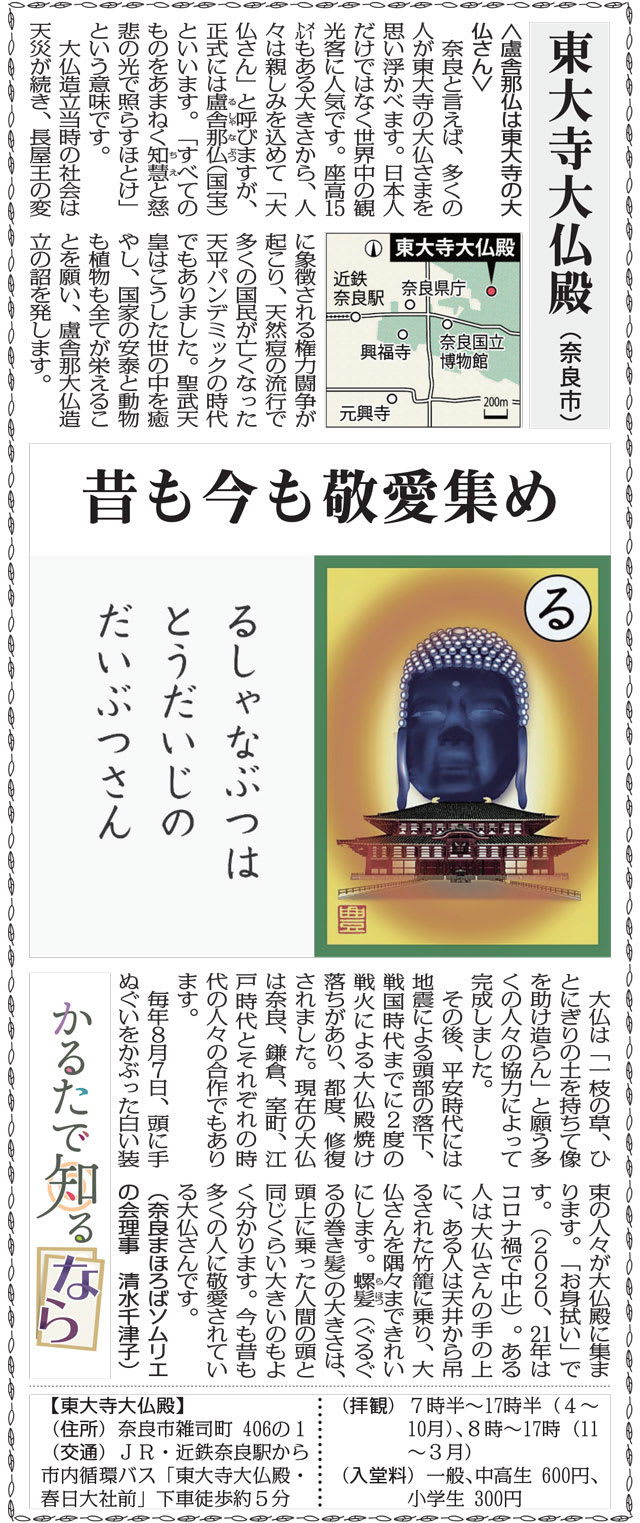

〈東大寺大仏殿〉

(住 所)奈良市雑司町406の1

(交 通)JR・近鉄奈良駅から市内循環バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車徒歩約5分

(拝 観)7時半~17時半(4~10月)。8時~17時(11~3月)

(入堂料)一般、中高生600円、小学生 300円

毎年8月7日は大仏さまの「お身拭い」の日で、この記事もそれに合わせて書いていただいたが、コロナ禍のため、昨年に引き続き今年も中止となったのはとても残念だった。では、記事全文を紹介する。

〈盧舎那仏は東大寺の大仏さん〉

奈良と言えば、多くの人が東大寺の大仏さまを思いうかべます。日本人だけでなく世界中の観光客に人気です。座高15㍍もあるその大きさから、人々は親しみを込めて「大仏さん」と呼びますが、正式には盧舎那仏(るしゃなぶつ)(国宝)といいます。「すべてのものをあまねく知慧(ちえ)と慈悲の光で照らすほとけ」という意味です。

大仏造立当時の社会は天災が続き、長屋王の変に象徴される権力闘争が起こり、天然痘の流行で多くの国民が亡くなった天平パンデミックの時代でもありました。聖武天皇はこうした世の中を癒やし、国家の安泰と動物も植物もすべてが栄えることを願い、盧舎那大仏造立の詔を発します。大仏は「一枝の草、ひとにぎりの土を持ちて像を助け造らん」と願う多くの人々の協力によって完成しました。

その後、平安時代には地震による頭部の落下、戦国時代までに2度の戦火による大仏殿焼け落ちがあり、都度、修復されました。現在の大仏は奈良、鎌倉、室町、江戸時代とそれぞれの時代の人々の合作でもあります。

毎年8月7日、頭に手ぬぐいをかぶった白い装束の人々が大仏殿に集まります。「お身拭い」です。(2020、21年はコロナ禍で中止)。ある人は大仏さんの手の上に、ある人は天井から吊るされた竹籠に乗り、大仏さんを隅々まできれいにします。螺髪(らほつ)(ぐるぐるの巻き髪)の大きさは、頭上に乗った人間の頭の大きさと同じくらい大きいのもよく分かります。今も昔も多くの人に敬愛されている大仏さんです。(奈良まほろばソムリエの会理事 清水千津子)

〈東大寺大仏殿〉

(住 所)奈良市雑司町406の1

(交 通)JR・近鉄奈良駅から市内循環バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車徒歩約5分

(拝 観)7時半~17時半(4~10月)。8時~17時(11~3月)

(入堂料)一般、中高生600円、小学生 300円