昨日に引き続き、モードスパニッシュ「アコルドゥ」に関連した話を紹介する。12月5日(日)東京・新橋のレストラン「TOKi」( 東京都港区新橋1丁目8-4 SMBC新橋ビル 奈良まほろば館2階)で「進化する奈良の食を満喫する特別ディナー」というイベントが行われた。

アコルドゥの川島宙(ひろし)シェフとTOKiの長谷川豊シェフがタッグを組み、奈良県産の食材を使った食事を提供する。食事の前には私が奈良の食文化について30分ほどのミニセミナーをする、という仕掛けである。イベントのHPによると、

奈良まほろば館・古川義富美館長の開会挨拶

進化する奈良の食を満喫する特別ディナー

2021/12/05(日) 18:30 ~ 20:30

奈良まほろば館レストラン「TOKi」 (東京都 港区新橋 1-8-4 奈良まほろば館2階)

[主催] 奈良県(運営は株式会社プレジデント社)

少し遅れてセミナーがスタート、これは忙しい!

▼イベントのサマリー

いにしえの奈良の都は日本の食文化の発祥地。奈良にルーツを持つ食は数多く、美しい水と肥沃な大地は、滋味あふれる食材を生み出しています。そんな奈良の魅力を存分に堪能できる料理会を12月5日、東京・新橋で開催します。

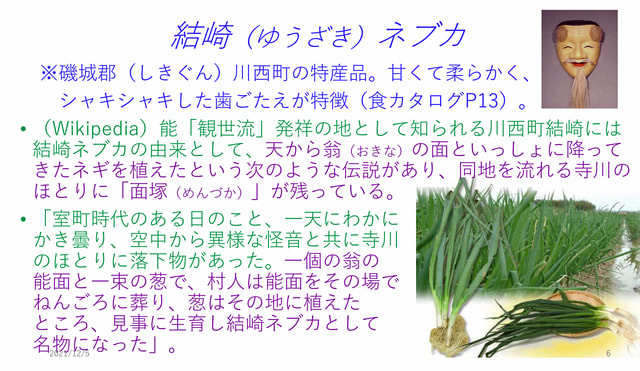

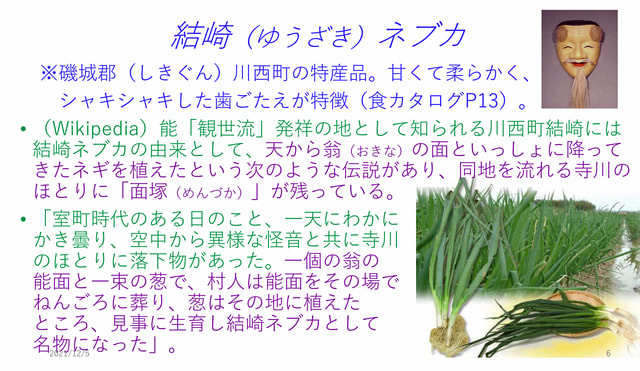

これら2枚の画像は、当日のミニセミナーのPowerPoint資料より

腕をふるうのは「アコルドゥ」の川島宙シェフ。スペイン・バスクのモダンスパニッシュの名店「ムガリッツ」で経験を重ね、奈良の自然と風土を感じさせる革新的な料理で注目を集める奇才です。

料理テーマは「田」。往古から農耕技術を発達させてきた奈良が現代に受け継ぐ伝統野菜をはじめ、倭鴨や三輪素麺など奈良県が誇る食材を使った独創的な料理をイベント特別料金でお楽しみいただけます。

盛り付けを指示される川島シェフ(向かって右端)

料理に先立ち、奈良の食文化に詳しい鉄田憲男・奈良まほろばソムリエの会専務理事によるミニセミナーを開催。奈良の食の歴史を学んだうえで味わう現代の料理。ひと味もふた味も違う体験になるはずです。

▼タイムテーブル

12月5日 18:00 受付開始/18:30 ミニセミナー開始/19:00 料理会開始/20:30 終了予定

▼参加費 6000円(税込み)*お飲み物の代金を含みます。

▼定員 18名

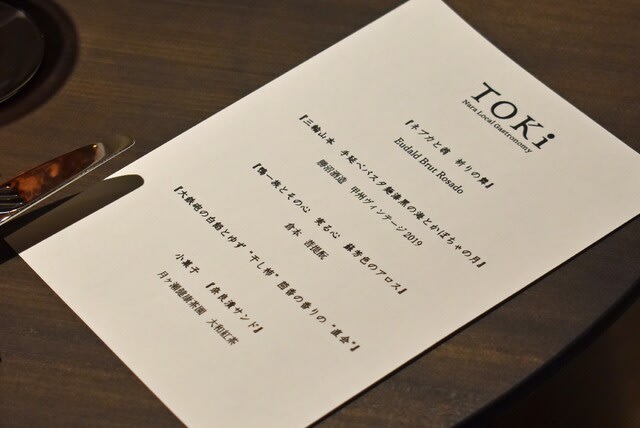

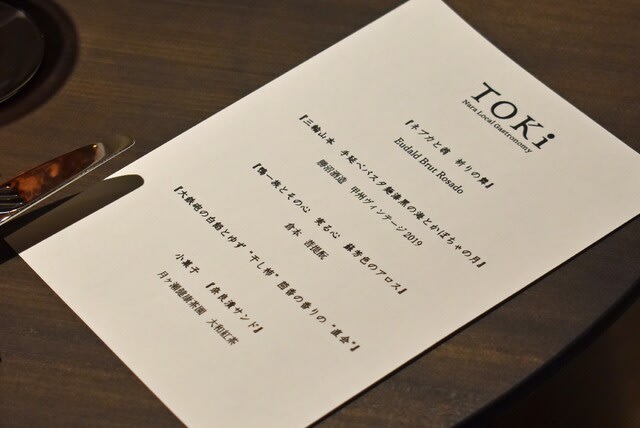

今回のテーマは「田」(田畑)だ。最初に出てきたメニューは「ネブカと翁 祈りの舞」。天から、結崎ネブカ(青ネギ)と能楽の翁の面が降ってきたという伝承に基づく。そこに、能楽のルーツといわれる奈良豆比古(ならづひこ)神社の「翁舞(おきなまい)」をかけてメニュー名とされた。

これに合わせたワインは「Eudald Brut Rosado」、スペイン産の発泡性ロゼワインで、フルーティでとても美味しいワインだった。

おお、何だこれは!

皿をずらすと、パスタ(三輪山本製)が顔を出した

次のメニューは「三輪山本 手延べパスタ麺 漆黒の海とかぼちゃの月」。これはもしかすると、百人一首に出てくる阿倍仲麻呂の歌「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠(御蓋)の山に出(い)でし月かも」をイメージしているのかも知れない。中国(唐)からやっと明日は日本に帰れるという日の送別会の席で満月を眺め、「あの月は、奈良の春日にある三笠山に昇っているのと同じ月なのだなあ」という感慨を詠んだ歌だ。しかし船は難破し、仲麻呂は日本に戻れず、再び唐に帰って来るのである。

これに合わせたのは「勝沼醸造 甲州ヴィンテージ2019」、フレッシュでフルーティな白ワインだった。

次に出てきたのは、「鴨一族とその心 実る心 蘇芳色(すおういろ=黒みを帯びた赤)のアルス(アート=芸術)」(トップ写真に同じ)。鴨族(鴨氏)は今の御所市で勢力を誇った古代の豪族。この鴨肉は、御所市にある合鴨肉専門店「鴨重(かもじゅう)」が、のびのびと育てた絶品「倭鴨(やまとがも)」。臭みがなく旨みだけが凝縮している。鴨族と鴨肉をかけているのだ。奈良の風物をあしらった赤膚焼の皿もいい。

次は「大鉄砲(おおでっぽう)の白餡とゆず“干し柿” 茴香(ういきょう)の香りの直会(なおらい)」。大鉄砲大豆は、奈良県の在来品種で、とても大きい。茴香(フェンネル)はセリ科の植物で、香草・薬草として用いられる。直会は、神さまにお供えしたものを神事のあとでいただくことだ(=神人共食)。大和の名物を神さまにお供えした、というイメージを醸し出す。

最後は小菓子「奈良漬サンド」。奈良漬は、スイーツにも使えるのだ

これに合わせた紅茶は、月ヶ瀬健康茶園の大和紅茶

今回も食べ手の想像力を刺激するこだわりの料理の数々だった。このイベントはあと2回、予定されている(1/30と2/20)。詳細は追って、奈良まほろば館のHPなどで公表される予定である。東京圏の皆さん、次の機会をお楽しみに!

アコルドゥの川島宙(ひろし)シェフとTOKiの長谷川豊シェフがタッグを組み、奈良県産の食材を使った食事を提供する。食事の前には私が奈良の食文化について30分ほどのミニセミナーをする、という仕掛けである。イベントのHPによると、

奈良まほろば館・古川義富美館長の開会挨拶

進化する奈良の食を満喫する特別ディナー

2021/12/05(日) 18:30 ~ 20:30

奈良まほろば館レストラン「TOKi」 (東京都 港区新橋 1-8-4 奈良まほろば館2階)

[主催] 奈良県(運営は株式会社プレジデント社)

少し遅れてセミナーがスタート、これは忙しい!

▼イベントのサマリー

いにしえの奈良の都は日本の食文化の発祥地。奈良にルーツを持つ食は数多く、美しい水と肥沃な大地は、滋味あふれる食材を生み出しています。そんな奈良の魅力を存分に堪能できる料理会を12月5日、東京・新橋で開催します。

これら2枚の画像は、当日のミニセミナーのPowerPoint資料より

腕をふるうのは「アコルドゥ」の川島宙シェフ。スペイン・バスクのモダンスパニッシュの名店「ムガリッツ」で経験を重ね、奈良の自然と風土を感じさせる革新的な料理で注目を集める奇才です。

料理テーマは「田」。往古から農耕技術を発達させてきた奈良が現代に受け継ぐ伝統野菜をはじめ、倭鴨や三輪素麺など奈良県が誇る食材を使った独創的な料理をイベント特別料金でお楽しみいただけます。

盛り付けを指示される川島シェフ(向かって右端)

料理に先立ち、奈良の食文化に詳しい鉄田憲男・奈良まほろばソムリエの会専務理事によるミニセミナーを開催。奈良の食の歴史を学んだうえで味わう現代の料理。ひと味もふた味も違う体験になるはずです。

▼タイムテーブル

12月5日 18:00 受付開始/18:30 ミニセミナー開始/19:00 料理会開始/20:30 終了予定

▼参加費 6000円(税込み)*お飲み物の代金を含みます。

▼定員 18名

今回のテーマは「田」(田畑)だ。最初に出てきたメニューは「ネブカと翁 祈りの舞」。天から、結崎ネブカ(青ネギ)と能楽の翁の面が降ってきたという伝承に基づく。そこに、能楽のルーツといわれる奈良豆比古(ならづひこ)神社の「翁舞(おきなまい)」をかけてメニュー名とされた。

これに合わせたワインは「Eudald Brut Rosado」、スペイン産の発泡性ロゼワインで、フルーティでとても美味しいワインだった。

おお、何だこれは!

皿をずらすと、パスタ(三輪山本製)が顔を出した

次のメニューは「三輪山本 手延べパスタ麺 漆黒の海とかぼちゃの月」。これはもしかすると、百人一首に出てくる阿倍仲麻呂の歌「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠(御蓋)の山に出(い)でし月かも」をイメージしているのかも知れない。中国(唐)からやっと明日は日本に帰れるという日の送別会の席で満月を眺め、「あの月は、奈良の春日にある三笠山に昇っているのと同じ月なのだなあ」という感慨を詠んだ歌だ。しかし船は難破し、仲麻呂は日本に戻れず、再び唐に帰って来るのである。

これに合わせたのは「勝沼醸造 甲州ヴィンテージ2019」、フレッシュでフルーティな白ワインだった。

次に出てきたのは、「鴨一族とその心 実る心 蘇芳色(すおういろ=黒みを帯びた赤)のアルス(アート=芸術)」(トップ写真に同じ)。鴨族(鴨氏)は今の御所市で勢力を誇った古代の豪族。この鴨肉は、御所市にある合鴨肉専門店「鴨重(かもじゅう)」が、のびのびと育てた絶品「倭鴨(やまとがも)」。臭みがなく旨みだけが凝縮している。鴨族と鴨肉をかけているのだ。奈良の風物をあしらった赤膚焼の皿もいい。

次は「大鉄砲(おおでっぽう)の白餡とゆず“干し柿” 茴香(ういきょう)の香りの直会(なおらい)」。大鉄砲大豆は、奈良県の在来品種で、とても大きい。茴香(フェンネル)はセリ科の植物で、香草・薬草として用いられる。直会は、神さまにお供えしたものを神事のあとでいただくことだ(=神人共食)。大和の名物を神さまにお供えした、というイメージを醸し出す。

最後は小菓子「奈良漬サンド」。奈良漬は、スイーツにも使えるのだ

これに合わせた紅茶は、月ヶ瀬健康茶園の大和紅茶

今回も食べ手の想像力を刺激するこだわりの料理の数々だった。このイベントはあと2回、予定されている(1/30と2/20)。詳細は追って、奈良まほろば館のHPなどで公表される予定である。東京圏の皆さん、次の機会をお楽しみに!