都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

帰ってきた先祖の霊を迎えて供養する期間である「お盆」は正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といいます。

盂蘭盆会の語源は梵語(サンスクリット語)ん「ウランバナullambana(倒懸(とうけん))」の音訳とされる。「逆さ吊りの苦痛」というような意味です。

お釈迦様の弟子である目連尊者(もくれんそんじゃ)が餓鬼道に落ちて逆さ吊りにされて苦しんでいる母親を救おうと、お釈迦様の教えによって7月15日に僧侶を招いて供物をささげて供養したところ、その僧たちの偉大な功徳(くどく)によって母親を救うことができたという説話(目連救母)に基づいています。

また、弟子たちが喜びのあまり踊りだしたことが「盆踊り」の始まり、ともいわれています。

では、7月のお盆と8月のお盆があるのは何故なのでしょう。

これは、明治以降、新暦(グレゴリオ暦)の採用により、7月15日が旧暦より1ヶ月以上前倒しになったわけで、暑い夏の盛りから、梅雨明けの時期に移行したわけです。

首都に近い関東の人は、新しい政府の言い付けを受け入れ、7月15日にお盆の行事を行なうようにしました。しかし、当時国民の8割を占めていた農家の人々は7月15日頃が農作業の最も忙しい時期と重なるため、新暦にはなじめず相変わらず旧暦で行なうか、お盆を一月遅らせ、8月15日前後に月遅れ盆としてゆっくりと実施できるようにしたのです。

1 7月13日から7月16日(新暦のお盆)

おもに東京・横浜・東北

2 8月13日から8月16日(月遅れのお盆)

おもに北海道・新潟・長野・関東南部・関西

3 旧暦7月13日から7月16日(2011年は、8月12日から8月15日)(本来のお盆)

おもに関東北部・中国・四国・九州

したっけ。

ヤマハギ(山萩) マメ科 ハギ属

学名:Lespedeza bicolor

花期:7~9月

分布:北海道・本州・四国・九州

草丈:ひざ~背丈

環境」人里・田畑,山地・低山,原野・草原

秋の七草のひとつ。

日本各地の山野でごくふつうに見られ萩といえば山萩(やまはぎ)を指します。

「萩」の字は「秋」の「草かんむり」なのでまさに秋の花ですが、早いものは夏前から咲き出しています。

花は豆のような蝶形花をしています。

枝や葉は家畜の飼料や屋根ふきの材料に、葉を落とした枝を束ねて箒(ほうき)に、根を煎じて、めまいやのぼせの薬にするなど、人々の生活にも溶け込んでいた植物のようです。

地上部は一部を残して枯死するため、毎年新しい芽を出すことから「はえぎ(生え芽)」となり、しだいに「はぎ」に変化しました。

秋の十五夜(満月の夜)に、「薄(すすき)」「おだんご」と一緒に縁側などに置いて、お供えする習慣があるといわれていますが、自宅ではしたことがありません。無粋なもので・・・。

「はぎ・ききょう くず・ふじばかま おみなえし おばな・なでしこ 秋の七草」

したっけ。

昔から、鏡は妖(あや)しい呪力(じゅりょく)を秘めていると考えられてきました。

昔から、鏡は妖(あや)しい呪力(じゅりょく)を秘めていると考えられてきました。

鏡を呪具とする考え方は古代から存在しています。卑弥呼は鏡を使って鬼道(妖術)を用いていたと伝えられています。

『古事記』には天照大神(あまてらすおおみかみ)が天岩戸にこもったときも、「八咫鏡(やたのかがみ)」を使ったという話が出てきます。

やた‐の‐かがみ【八咫鏡】

《大きな鏡の意》三種の神器の一。天照大神(あまてらすおおみかみ)が天の岩屋に隠れたとき、大神の出御を願い、石凝姥命(いしこりどめのみこと)が作ったという鏡。

大辞泉

古代においては、光を反射する鏡は一種のハイテク器具であり、権力者だけが持つことができるものだったようです。

古代においては、光を反射する鏡は一種のハイテク器具であり、権力者だけが持つことができるものだったようです。

また、鏡は物をそっくり映し出し、鏡面の中にはもう一つに世界があるように見えます。このことから、鏡は異界への入口と考えられてきたのです。

これらのことから、鏡には尋常でない、不吉なイメージが付きまとうことになったのです。

「赤ん坊に鏡を見せるのはよくない」といわれるのも、赤ん坊のようなひ弱な存在に、魔力を持つ道具である鏡を見せてはいけないという戒めだったのです。

なお、古代において鏡は銅鏡でありガラス製ではありません。

毎日鏡とにらめっこの貴女。貴女はひ弱な存在ではありえませんが、鏡の魔力に魅入られてはいませんか。鏡の中の貴女は本当の貴女ではないのかもしれませんよ。

したっけ。

日本の古代史に登場する「卑弥呼(ひみこ)」といえば、邪馬台国(やまたいこく)の女王として君臨した日本最初の女帝ということになっています。では何故、女帝の名前に「卑」という文字が使われているのでしょう。

これは、もともと日本では、太陽や燃える火を「ヒ」というように、尊いもの、輝かしいものを表す音が「ヒ」だったからだといわれています。

これは、もともと日本では、太陽や燃える火を「ヒ」というように、尊いもの、輝かしいものを表す音が「ヒ」だったからだといわれています。

また、「卑弥呼」の「弥呼」は、もともと「人」という意味だったそうです。つまり、「卑弥呼」とは、「尊い人」ということなのです。

「卑弥呼」は固有名詞ではなく、「総理大臣」と同じような一般名詞ではなかったのかという説もあるそうです。

いずれにせよ、「卑」は必ずしも卑(いや)しいことではなかったようです。

卑弥呼(ひみこ、170年頃 - 248年頃)は、『魏志倭人伝』等の中国の史書に記されている倭国の王(女王)。邪馬台国に都をおいていたとされる。封号は親魏倭王。後継には親族の壹與が女王に即位したとされる。

本来の表記は「卑(上部の「ノ」が無い)彌呼」だそうです。

「魏志倭人伝」

卑彌呼 事鬼道 能惑衆

年已長大 無夫壻

有男弟佐治國

自爲王以來 少有見者

唯有男子一人給飮食 傳辭出入

居處宮室樓觀 城柵嚴設

卑彌呼死去 卑彌呼以死 大作冢 徑百余歩

狥葬者奴碑百餘人

卑弥呼は鬼道(妖術)で衆を惑わしていた

既に年長大であったが夫を持たず

弟がいて彼女を助けていた

王となってから後は、彼女を見た者は少なく

ただ一人の男子だけが飲食を給仕し、彼女のもとに出入りをしていた

宮室は楼観や城柵を厳しく設けていた

卑弥呼が死亡したときには、倭人は直径百余歩もある大きな塚を作り、

百余人を殉葬した

このような記述から、卑弥呼は邪馬台国の象徴としての存在で あり、日の巫女として神託を啓示するシャーマンとしての強大な存在であったとする説もあります。

「天照大神」は卑弥呼がモデルであるという説もあります。

したっけ。

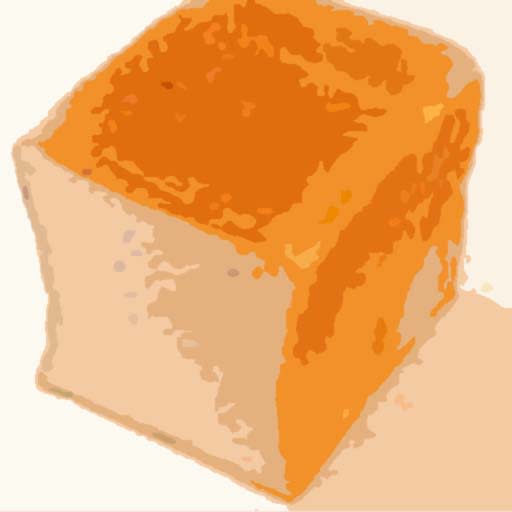

「食パン」といわれれば、誰でも想像できます。それはふつう4枚切りとか6枚切りとか8枚切りに最初からスライスされている、 四角い形のパンです。

当然、食べるものです。では何故、わざわざ『食』という字がついているのでしょうか。その理由は、諸説あるようです。

① 「菓子パン」と区別する説

1874年、製パン会社の老舗の文英堂(現在の東京・銀座の木村屋総本店の前身)が、日本で初めてのアンパンを発売しました。饅頭をヒントに作ったそうですが、これが当時では爆発的な人気商品となり、パンといえば「菓子パン」というイメージが定着したそうです。

1874年、製パン会社の老舗の文英堂(現在の東京・銀座の木村屋総本店の前身)が、日本で初めてのアンパンを発売しました。饅頭をヒントに作ったそうですが、これが当時では爆発的な人気商品となり、パンといえば「菓子パン」というイメージが定着したそうです。

その後、パンの製造過程で使われる酵母の研究が盛んになり、1915年に国内で最初の乾燥酵母が開発されました。

更に発酵時間が速い酵母もアメリカから輸入されるようになり、米のご飯に代わる主食として、現在の食パンに近いパンが急速に広がっていったそうです。

そこでこうした食事用のパンを菓子パンと区別する為、「食パン」と呼ぶようになったそうです。

② 本食パン説

もともと「本食パン」と呼ばれていたため。

第二次世界大戦より前のパン職人は食パンのことを、西洋料理の『もと』となる食べ物という意味で「本食」と呼び、イギリス系の白パン(山型食パン)のことをさしていました。

第二次世界大戦より前のパン職人は食パンのことを、西洋料理の『もと』となる食べ物という意味で「本食」と呼び、イギリス系の白パン(山型食パン)のことをさしていました。

③ 消しパンと区別する説

昔々、食パンはデッサンなどで消しゴムの代用品として使用されていた(ねり消し)。

その「消しパン」と食用のパンを区別するため。

④ 酵母説

酵母が食べて、パンが膨らむので「食パン」という。

⑤ フライパンと区別する説

台所に相存在するフライパンと食用のパンを区別するため。

北海道では、一般的な「食パン」を全て「角食(かくしょく)」と呼んでいました。元々この呼称は、製パン業者間で使用される業界用語だそうです。断面が四角形の食パンを「角型食パン」といい、それを簡略化したものだそうです。因みに、断面の一辺が丸い山型を「山型食パン」、「山食(やましょく)」といいました。しかし、今では「角食」と呼ぶ人は殆どいません。

北海道では、一般的な「食パン」を全て「角食(かくしょく)」と呼んでいました。元々この呼称は、製パン業者間で使用される業界用語だそうです。断面が四角形の食パンを「角型食パン」といい、それを簡略化したものだそうです。因みに、断面の一辺が丸い山型を「山型食パン」、「山食(やましょく)」といいました。しかし、今では「角食」と呼ぶ人は殆どいません。

※「アンパン」については下記を参照ください。

したっけ。

最近は、ニュースや新聞等で「夏日」や「真夏日」といった言葉を耳にしますが、皆さんはこの二つの言葉の違いを知っていますか?

えっ、聞きたくもない・・・。ごめんなさい。

「夏日」とは、日最高気温が25度以上の日であり、「真夏日」とは、日最高気温が30度以上の日のことです。

また、35度以上の日を「酷暑日」ということもありますが、この言葉は、気象用語ではないようです。

夏の暑さを表すもう一つの指標に、「熱帯夜」がありますが、気象庁では日最低気温が25度以上の日として統計しているそうです。

ちなみに、最高気温とは、0時~24時までの気温の最大値のことです。

上位入賞のみなさん、お疲れさんです。くれぐれもご慈愛ください。

したっけ

真夏日数ランキング

※ 値は1981年から2010年のデータに基づいたものです。