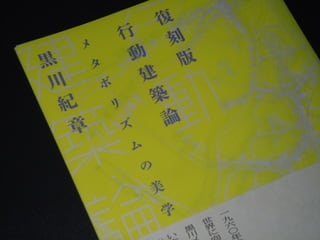

■ 先日読んだ『福岡ハカセの本棚』福岡伸一/メディアファクトリー新書の第3章「生き物としての建築」に本書が取り上げられていた。

メタボりズムというのは生物の新陳代謝を建築に適用した概念で、本書で著者の建築家・黒川紀章はメタボりズムについて広範な知識を駆使して論じている。

メタボリズムを具現化した代表的なというか、唯一といってもいい建築作品が黒川紀章の「中銀カプセルタワービル」だ。このビルのカプセルは古くなれば新しいものに交換して、ビル全体として性能を保持し続ける、福岡さん言うところの「動的平衡」というアイデア。

本書の初版の刊行は1967年、黒川紀章33歳のときで、「中銀」はその5年後の竣工だから残念ながら本書には取り上げられていない。それにしても30代前半でこれだけの論考をし、しかもその概念を具現化してしまったなんて・・・。ただ凄いとしか言いようがない。

過去ログ

三郷北小倉中村の御柱 撮影日130104

■ 安曇野市三郷(旧三郷村)北小倉の下村、中村、上手(わで)村の3ヶ所で元日の未明に御柱が建てられる。御柱は歳神降臨の依り代だという。要するにランドマーク、目印というわけだ。なるほど、山際の集落、中村に立てられた御柱は遠くからでもよく目立って、降臨柱だという説に素直に頷くことができる。正月の神様はこの御柱を目印にこの地に降りてくるのだ。

3ヶ所とも御柱の下には道祖神が祀られている。御柱と道祖神とは不可分の関係にあるということだが、今回はそのことには触れない。

三郷北小倉上手村(上区)の御柱

こちらは中村の隣の集落、上手村の御柱。御柱の上部に取り付けた赤い日天(にってん)と白い月天(がってん)を東に向けて立ててある。御柱は元日、初日が昇る前に立て終わるという。

三郷北小倉下村の御柱

北小倉の御柱の準備は前年の10月、秋祭りが終わるころ子どもたちによって始められるというが、子どもの人数も減ってきているだろうし、何かと大変だろう。我が僻村の御柱は絶えて久しい。

伝統的な行事とはいえ毎年継承していくことは大変なこと。きちんと御柱をしている各地区の皆さんに拍手!

*北小倉の御柱は長野県無形民俗文化財に指定されている。

*御柱立ての様子(のぶさんのブログ)

■ 新しい年を迎え、松本駅前からあがたの森に至る大通り(あがたの森通り)では街灯の腕木に頌春という小旗と日の丸が掛けられている。

ふたつの小旗が大通りに添って等間隔に続く。バラバラなデザインのファサードが続く通りが秩序づけられて、♪リズムうきうき 心ずきずき わくわく と、かなり古いが東京ブギウギ的な気分になんとなく なるから不思議。

同じものを直線状に繰り返すという単純なルールによって秩序づけられた光景は美しい。そう、これは「繰り返しの美学」による効果だ(と決めつけてしまう)。

温泉街であれば、通りに面する旅館の軒下に同じデザインの提灯(ちょうちん)を吊り下げるのもいいのではないかと前々から思っている。夜、提灯の灯りが点々と続く道を街中の公衆温泉まで歩いていく・・・。風情のある光景が目に浮かぶ。

このような場合、小旗や提灯は通りに秩序を与えるストリート・ファーニチャ、装置だ。

バラバラなファサードが続く街並みに繰り返しの美学を!秩序を!

■ ロンドンオリンピックの名言「康介さんを手ぶらで帰らせるわけにはいかない」に倣って「本を1冊も読まずに正月を終わらせるわけにはいかない」と書いておく。

昨日(4日)、松本市内の書店で『福岡ハカセの本棚』福岡伸一/メディアファクトリー新書を手にして目次を見た。第3章が「生き物としての建築」となっていた。他の章も例えば第1章が「自分の地図をつくる マップラバーの誕生」、第2章「世界をグリッドでとらえる」など興味深い内容だ。で、買い求めてスタバで一気読みした。

福岡さんおすすめの本100冊の紹介。読書の履歴と共に福岡さんの半生が語られている。「マップラバー」から「マップヘイター」へと転身していく過程でどのような本を読んだのか、という大変興味深い内容。

巻末に2011年5月14日から2012年3月18日までジュンク堂書店池袋店で開催された推薦書フェア「動的書房」のために著者が選んだ約400点のリストが載っている。

大人が読んでも楽しい本 0冊/8冊

ドリトル先生の世界を知る本 1/29

センス・オブ・ワンダー 3/14

いのちを旅する本 3/12

光の粒たち―フェルメールの世界 3/16

建築もアートも「流れて」いるから生きている 4/20

生物の世界 3/28

読み継がれるべき科学の本文学の持つ力 3/23

文学の持つ力 4/24

食べることは、生きること―食にまつわる本 2/16

福岡ハカセの好きな女性 8/33

福岡ハカセが対談した方々 2/18

知の道標(みちしるべ) 1/16

福岡ハカセの書評・推薦本 3/53

福岡ハカセのインタビュー・寄稿・講演録掲載本 0/6

本書で新たに取り上げた本 8/51

福岡ハカセの著作・翻訳本 5/26

以上の分類項目によって福岡さんは専門の生物学に関する本や小説はもちろん、理系、文系を問わずあらゆるジャンルの本を紹介している。リストにある本で私が読んだのは53点、少ないか・・・。

*『偶然と必然』はタイトル他表紙の文字が斜めにレイアウトされている。

福岡さんは**『偶然と必然』は、私の学生時代、必読書の一つでした。それはダーウィンの進化論のエッセンスだけを偶然と必然という概念から語り直したもので、いま読み返せば、ダーウィニズムのメカニズムをあまりにも単純化しているように見えます。しかし、当時はこうした切れ味のよさがなんとも格好よく、私たちもすっかりそれに魅了されていたのです。**(113、4)と紹介している。

『利己的な遺伝子』でリチャード・ドーキンスが示した「生物とは遺伝子の乗り物にすぎない」という考え方は有名。

『生物の世界』 今西錦司/講談社文庫 U1のゴム印と購入日 なつかしい!

『アンドロメダ病原体』マイクル・クライトン/ハヤカワ文庫 マイクル・クライトンの作品を科学少年をノックアウトする小説だと紹介し、この作品については**宇宙生命を地球の生命体の延長線上に想定してしまう私たちの思い込みを揺さぶるものです。**(170頁)と評している。

私もクライトン作品にハマって何冊も読んだ。過去ログ

福岡さんが最終章「地図を捨てる マップヘイターへの転身」で取り上げている本の中にこの2冊が入っている。

ふたりの作品は巻末のリストでは「福岡ハカセの好きな女性」という項目に分類されている。川上弘美のこの連作小説集を一番最後に紹介していることがうれしい。

この章を**形のない記憶。自分の周囲だけにかろうじて紡がれる関係。私たちにの人生には、全体を見渡せる鳥瞰図も、計算された設計図もありません。ジグソーパズルのピースを一つひとつ埋めるように、あるいは一つの細胞が前後左右に向かって少しずつ増殖を繰り返し、いつか生命を形づくっていくように、おそらくは、それが本当の世界なのです。**(213頁)と結んでいる。

**マップラバーは鳥瞰的に世界を知ることを好み、(中略) 世界全体の見取り図を手にしたいのです。**(15頁) 「はじめに」で福岡さんはこのように書き、少年のころはマップラバーだったと告白している。

そう、前述のように、この本は単なる書評集ではない。「マップラバー」から「マップヘイター」へと転身していく過程を読んできた本を通してふり返る半生の記だ。

正月休み中にあと2冊、リストの本を読もう(読めるかな・・・)。

『縄文の思考』小林達雄/ちくま新書

『二重らせん』ジェームス・D・ワトソン 江上不二夫、中村桂子訳/講談社ブルーバックス

403 冬のフォトアルバム 撮影日130104 松本市波田上波田中町にて

御柱と火の見櫓のツーショット、正月限定。

■ 松本平の各地で年の始めに行われている伝統行事、御柱。昨年見逃した御柱を見てきた。

まずは、松本市波田(旧波田町)上波田中町地区。生活道路の脇に立っている御柱。

撮影日 130104

これも繰り返しの美学。

次は松本市梓川(旧梓川村)上野花見(けみ)地区。地区の広場に立っている御柱。

この御柱は松本市の重要無形民俗文化財に指定されている。

御柱は各地区それぞれ形が違う。

カラフルなオンベ(御幣)は御柱倒しの後に外され、無病息災のお守りとして各戸に配られる。

歳神降臨の依り代として立てられる御柱。それは厄病神や貧乏神など、厄神の目印にもなる。派手な飾りは厄神を威嚇するためだという(友人の論文:「道祖神の柱立てと火祭りとの関係 ―安曇野・松本平・上伊那の事例から―」による)。

ちなみに道祖神の熱々カップルも集落へ厄神が入り込むのを防ぐためだという。過去ログ

■ 新しい年が始まった。

2日、長野駅から善光寺までの参道を歩いた。繰り返しの美学、先端のデザイン、包む、建築に棲む生き物・・・、ブログの各カテゴリーを意識しながら。

縄を張り、紙垂(しで)を等間隔に吊るしてある店舗があった。しめ縄、繰り返しの美学!

しめ縄の起源は「古事記」の世界まで遡ることができるという。そこで『古事記 21世紀版少年少女古典文学館1』橋本治/講談社でその記述を探した。

**アマテラス大御神は、天の岩屋戸の外へとお出になりました。

「いまだ!」と思うフトダマの命(みこと)は、用意しておいたしめ縄を手にして、アマテラス大御神のうしろへと走りよりました。天の岩屋戸をお出になったアマテラス大御神が、もう一度その中へお入りになることができないようにと、フトダマの命は、手にしたしめ縄を天の岩屋戸の前に張りめぐらして、出入りを禁じてしまったのです。**(83頁)

この部分を『古事記(上)』次田真幸/講談社学術文庫からも採る。

**やくやく戸より出でて臨みます時に、その隠り立てりし天手力男神、その御手を取りて引き出しまつりき。即ち布刀玉命、尻(しり)くめ縄をその御後方(みしりへ)に控き渡して白言さく、「これより内に得還り入りまさじ」とまをしき。**(88頁)

ちなみに「尻くめ縄」を別の本、『古事記』武田祐吉/角川文庫では「尻久米縄」と表記している。もともとの表記は尻久米縄だったのか・・・。

この出来事がしめ縄の起源だという。

『古事記 21世紀版少年少女古典文学館1』には、しめ縄について**しめ縄とはシメ(占有)のしるしの縄をいう。しめ縄を張ることで、そこが神聖な場所であることを示すとともに、悪霊が入れない場所であると考えた。**(80頁)と簡潔で分かりやすい注釈をつけている。

そうか、しめ縄のしめって占めるという意味だったのか・・・。このしめは締める、閉めるにも通ずる言葉かもしれない。

■ 喪中だが善光寺へ初詣。松本発8時過ぎの電車で長野へ。長野駅から善光寺まで1.8kmを運動不足解消のために歩く。結果、本日の歩数は約13,800歩だった。寝正月を決め込んで食っちゃ寝、飲んじゃ寝だと2、3kgは太るから気をつけないといけない。

午前10時ころの善光寺、かなりの人出。参道の正面は山門 その奥に本堂が見える。仁王門があってその先に山門があって、更にその先にようやく本堂があるという空間構成は神社にも寺院にもある「奥性」の演出。過去ログ

本堂(国宝)

本堂から山門を見返す

正月三が日で善光寺をお参りする老若男女は40万人が見込まれているそうだ。

福を授かりますように・・・

■ 新しい年、2013年が始まりました。喪中につき、年賀欠礼いたします。今年もよろしくお願いいたします。

さて、今年は巳年。へびといえば長い体が特徴ということで、元日のタウン情報(松本平限定のタブロイド版ローカル紙)に長いものがいくつか取り上げられています。

全長100m、世界で2番目に長いという木祖村の雲梯(ちなみに世界で1番長い雲梯(他の国にもあるのかな)は高知県の香南市にあるそうです)、長さ50cmのロールケーキなどと共に細長い半鐘が紹介されています(写真)。

安曇野市下鳥羽の火の見櫓にはガスボンベを転用した細長い半鐘です。以前、このブログでも取り上げました( ↓ そのときの写真)。

この半鐘を取材した記者は夜警の日に消防団員に同行し、この半鐘を叩かせてもらったそうです。まろやかで優しい音がしたと記事にあります。そう、取材するなら、ここまでやらないと。記者に拍手です。私も音を聞いてみたいです。

実は昨年末、タウン情報の記者からこの火の見櫓について取材を受けていました。それで記事の最後に私の名前と共にコメントが載っています。**半鐘は地域の宝で、郷土愛の象徴。この半鐘を使い続ける地元の人たちの気持ちがうれしい**と簡潔にまとめてあります。

今年も火の見櫓に関する情報発信をして、火の見櫓が気になる人、ヤグラーを増やしていきたいと思っています。このブログをご覧いただいている方、まわりの人たちに火の見櫓のことをお話くださ~い。