週末東京7

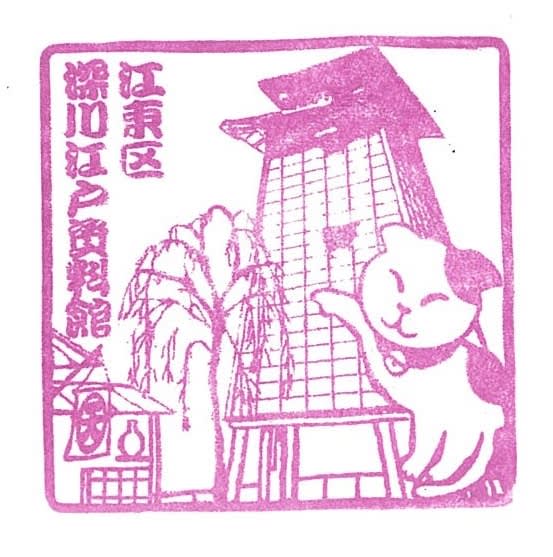

■ 上野から地下鉄を銀座線、半蔵門線と乗り継いで清澄白河駅へ。今回、一番行きたかったところはここ、深川江戸資料館(江東区白河1-3-28)。 ここには江戸時代の火の見櫓が実物大で再現されている。

△ 天保年間(1830~1844)の深川佐賀町(隅田川に面し、江戸湾にも近く、川と海に接した町)の街並みを実物大で再現した常設展示室。手前に長屋、米屋の土蔵、奥に火の見櫓。

△大通りに面して並ぶ2階建の表店(おもてだな)

△ 表通りから表店の裏側に入る小道に面して平屋建ての裏店が並ぶ。井戸や便所、ごみ溜めなどは共同

資料館で入手した資料(資料館ノート第114号 H28年3月16日発行)によると、文政11年(1828年)には江戸の平均的な店借率(長屋住まいの借家人)は約70パーセントだったという。深川地域では82.5パーセントで、江戸市中で最も高い割合だったそうだ。

△ 裏店の内部 熊さん、八っつぁんの世界 6帖(間口1間半、奥行2間)の大きさ。簡素な暮らしぶりが窺える。

火の見櫓の外壁は押し縁下見板張り。江戸時代の火の見櫓は、町火消の火の見櫓が3丈(*1)まで、定火消の火の見が5丈までと高さが決められていた。高さから判ずれば、町火消の火の見櫓、外壁の下端の位置が低いように思うが・・・。

1* 丈は長さの単位 1丈は10尺(約3メートル)

二八そばの屋台

櫓の内部は暗く、よく見えなかった。せっかくきちんと造ってあるのだから、明るくして見学できるようにして欲しいものだ。

登ってみたかった・・・。