(日新小学校)

築地の反射炉跡

日新小学校校庭は築地(ついじ)反射炉跡地である。鍋島直正は、長崎防衛強化のため強烈な火薬の爆発に耐えうる鉄製鋳造砲の必要を痛感し、嘉永三年(1850)、築地に反射炉を中心とする大銃(おおづつ)製造方を設けた。現在、日新小学校校庭には、小型の反射炉模型が築かれ、当時鋳造された大砲の模型も展示されている。

佐賀市史跡 築地反射炉跡

嘉永六年(1853)幕府から江戸品川砲台に設置する大砲の注文があったため、藩では反射炉を多布施に移設・拡張した。

鉄の製錬や大砲の鋳造は、決して平坦な道のりではなく、幾度も失敗を繰り返した末に成功した。佐賀藩技術陣は、苦難に耐え、幕府からの要請に応えた。

佐賀藩の反射炉

佐賀藩カノン砲

(高伝寺)

高伝寺

伯爵副嶋種臣先生墓

枝吉神陽先生顕彰碑

枝吉神陽顕彰碑は、大隈重信の発起により撰文は副島種臣、相良頼善の書になるものである。碑文背面には、大隈重信以下、幕末維新期に活躍した佐賀藩出身者三十六名の名が刻されている。

贈従四位故枝吉經種(神陽)墓

枝吉神陽は、文久二年(1862)八月、没。享年四十一。

歴代鍋島藩主墓

本堂裏手の石畳をたどっていくと、玉垣で囲まれた鍋島・龍造寺両家の墓地がある。これは、明治四年(1871)、鍋島直大が諸方の寺に散在していた祖先の墓を集めたものである。墓石のほか、数百に及ぶ石灯籠も並んでいて、壮観である。ここには初代直茂から九代斉直までの歴代藩主の墓が並んでいる(十代直正と十一代代直大の墓は春日山もしくは東京(麻布・賢崇寺および青山霊園)にある。

(江藤新平誕生地)

江藤新平誕生地

佐賀市鍋島町八戸の江藤新平の生誕地である。生誕地には上の小さな碑が建てられているのみで、拍子抜けするほど何も残されていない。

江藤新平は、天保五年(1834)二月九日、この地に生まれた。

築地の反射炉跡

日新小学校校庭は築地(ついじ)反射炉跡地である。鍋島直正は、長崎防衛強化のため強烈な火薬の爆発に耐えうる鉄製鋳造砲の必要を痛感し、嘉永三年(1850)、築地に反射炉を中心とする大銃(おおづつ)製造方を設けた。現在、日新小学校校庭には、小型の反射炉模型が築かれ、当時鋳造された大砲の模型も展示されている。

佐賀市史跡 築地反射炉跡

嘉永六年(1853)幕府から江戸品川砲台に設置する大砲の注文があったため、藩では反射炉を多布施に移設・拡張した。

鉄の製錬や大砲の鋳造は、決して平坦な道のりではなく、幾度も失敗を繰り返した末に成功した。佐賀藩技術陣は、苦難に耐え、幕府からの要請に応えた。

佐賀藩の反射炉

佐賀藩カノン砲

(高伝寺)

高伝寺

伯爵副嶋種臣先生墓

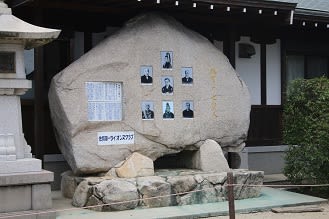

枝吉神陽先生顕彰碑

枝吉神陽顕彰碑は、大隈重信の発起により撰文は副島種臣、相良頼善の書になるものである。碑文背面には、大隈重信以下、幕末維新期に活躍した佐賀藩出身者三十六名の名が刻されている。

贈従四位故枝吉經種(神陽)墓

枝吉神陽は、文久二年(1862)八月、没。享年四十一。

歴代鍋島藩主墓

本堂裏手の石畳をたどっていくと、玉垣で囲まれた鍋島・龍造寺両家の墓地がある。これは、明治四年(1871)、鍋島直大が諸方の寺に散在していた祖先の墓を集めたものである。墓石のほか、数百に及ぶ石灯籠も並んでいて、壮観である。ここには初代直茂から九代斉直までの歴代藩主の墓が並んでいる(十代直正と十一代代直大の墓は春日山もしくは東京(麻布・賢崇寺および青山霊園)にある。

(江藤新平誕生地)

江藤新平誕生地

佐賀市鍋島町八戸の江藤新平の生誕地である。生誕地には上の小さな碑が建てられているのみで、拍子抜けするほど何も残されていない。

江藤新平は、天保五年(1834)二月九日、この地に生まれた。