(養託寺)

養託寺

小田原駅西口を出て数百メートル北へ行くと、寺院の密集する寺町がある。住所表記は「城山」である。

竹様の「戊辰掃苔録」によれば養託寺には石川廉治(小田原藩士 慶応四年(1868)五月二十六日、箱根湯本にて戦死)の墓があるはずでった。さして広くない墓地をぐるぐると歩き回ったが、発見することはできなかった。平成三十年(2018)十月に真新しく建て替えられた石川家の墓があり、この際に撤去されてしまったのであろう。

(桃源寺)

桃源寺

本堂前の無縁墓の中に小野豹二郎の墓がある。

小野豹二郎は、慶応四年(1868)五月二十六日、箱根にて戦死。

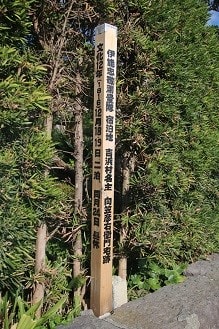

大成軒策鄰宗功居士(小野豹二郎の墓)

小野豹二郎の墓の写真を撮り終えて寺を出て行こうとすると、寺の方に呼び止められた。来意を説明すると、「そこに戦死者の顕彰碑がある」と教えていただいた。碑文は摩耗が著しく半分程度が読解不能であるが、顕彰されているのは西南戦争で戦死した旧小田原藩士杉浦義三である。杉浦少尉が戦死したのは明治十年(1877)三月十五日、山鹿口における戦闘であった。享年二十五。顕彰碑は明治十四年(1881)に建てられたもので、篆額は黒川通軌。撰文は三島中洲(毅)。

杉浦君碑(杉浦義三顕彰碑)

(新光明寺)

新光明寺

小田急大雄山線の緑川駅の近く、新光明寺には戊辰戦争で戦死した小田原藩士久下(くげ)佐久兵衛の墓がある。

實證院眞岳良心居士(久下佐久兵衛の墓)

久下佐久兵衛は、慶応四年(1868)五月二十七日、箱根にて戦死。

養託寺

小田原駅西口を出て数百メートル北へ行くと、寺院の密集する寺町がある。住所表記は「城山」である。

竹様の「戊辰掃苔録」によれば養託寺には石川廉治(小田原藩士 慶応四年(1868)五月二十六日、箱根湯本にて戦死)の墓があるはずでった。さして広くない墓地をぐるぐると歩き回ったが、発見することはできなかった。平成三十年(2018)十月に真新しく建て替えられた石川家の墓があり、この際に撤去されてしまったのであろう。

(桃源寺)

桃源寺

本堂前の無縁墓の中に小野豹二郎の墓がある。

小野豹二郎は、慶応四年(1868)五月二十六日、箱根にて戦死。

大成軒策鄰宗功居士(小野豹二郎の墓)

小野豹二郎の墓の写真を撮り終えて寺を出て行こうとすると、寺の方に呼び止められた。来意を説明すると、「そこに戦死者の顕彰碑がある」と教えていただいた。碑文は摩耗が著しく半分程度が読解不能であるが、顕彰されているのは西南戦争で戦死した旧小田原藩士杉浦義三である。杉浦少尉が戦死したのは明治十年(1877)三月十五日、山鹿口における戦闘であった。享年二十五。顕彰碑は明治十四年(1881)に建てられたもので、篆額は黒川通軌。撰文は三島中洲(毅)。

杉浦君碑(杉浦義三顕彰碑)

(新光明寺)

新光明寺

小田急大雄山線の緑川駅の近く、新光明寺には戊辰戦争で戦死した小田原藩士久下(くげ)佐久兵衛の墓がある。

實證院眞岳良心居士(久下佐久兵衛の墓)

久下佐久兵衛は、慶応四年(1868)五月二十七日、箱根にて戦死。