私は短歌を作ったこともなく、いや、作らうとしても頭に浮かんできません。

そんな私が父の短歌の文学的価値について述べることなどできないのは、

わかっていますが、父の歌を通じて、その時代背景や父の感じていたことを

知ることくらいは出来ると思い、拙文を書いています。

父はこれまで6冊、歌集を出版しています。

「百艸」(昭和9年) 、「朱」(昭和34年) 、「しらぎの鐘」(昭和57年) 、

「永遠と木草」(昭和59年) 、「木草と共に」(平成4年) 、

「自然は最高にして」(平成7年)。

題名からもわかるように、父の歌は自然詠が圧倒的に多くなっています。

逞しく枝をひろげし裸木あり 雪中にして確かなるもの

豪雪に崩れし廃屋の前にして 花盛りなる大き桃の木

くぬぎ林いまだ芽ぶかず 根方には残雪光る差せし入日に

山峡にゆく春の日を悲しめば 黒き牡丹の花咲きゐたり

山肌に斑雪残れる如くにて 辛夷の花は一めんに咲く

屋上の自然木いまだ青き葉の風に戦 (そよ)げる櫨(はぜ)の木あらん

「永遠と木草 」抄出

父は昭和51年、S字結腸ガンのため、京大病院で手術を受けましたが、歌集の

後記に「手術後、歩けるようになって窓から外を眺めた時、廃屋のような

病院の建物の屋上に、何の木かわからないが、鳥の糞から生じたのだろうと

思われる1メートル位の木が青葉をひるがえしていたのをみて、生きる力が

湧いた。」

「私の歌が平凡なのは、 あたりの草木が平凡なのと同じだ。私は奇岩、奇勝、

名所旧蹟をあまり好まない。名もなき山、雑木雑草、川の流れがよいのだ。」

と記しています。

父は名古屋の旧制第八高等学校に在学中の一時期、応援団にいたと聞いたことが

あります。声はよく通るほうで、牧水や自作の歌の朗詠の他、旧制高校の寮歌を

よく唄っていました。

なかでも八高寮歌「伊吹おろし」の第三節が好きでした。

「見よソロモンの栄耀も 野の白百合に 及かざるを

路傍の花にゆき暮れて はてなき夢の姿かな」

若い頃、父は聖書「マタイ伝 、山上の垂訓」に出てくる言葉に感動したと、よく

語っていました。

「栄華を極めたるソロモンだに 、その服装(よそおい) 、野の白百合の一つにも

及(し)かざりき」

父は92歳で亡くなりましたが、その晩年に出した歌集の題名は「自然は最高にして」

というものでした。

平凡な草木に永遠を見るという考えは、仏教で云う「草木国土悉皆(しっかい)成仏」

にも通じるものがあるように思います。

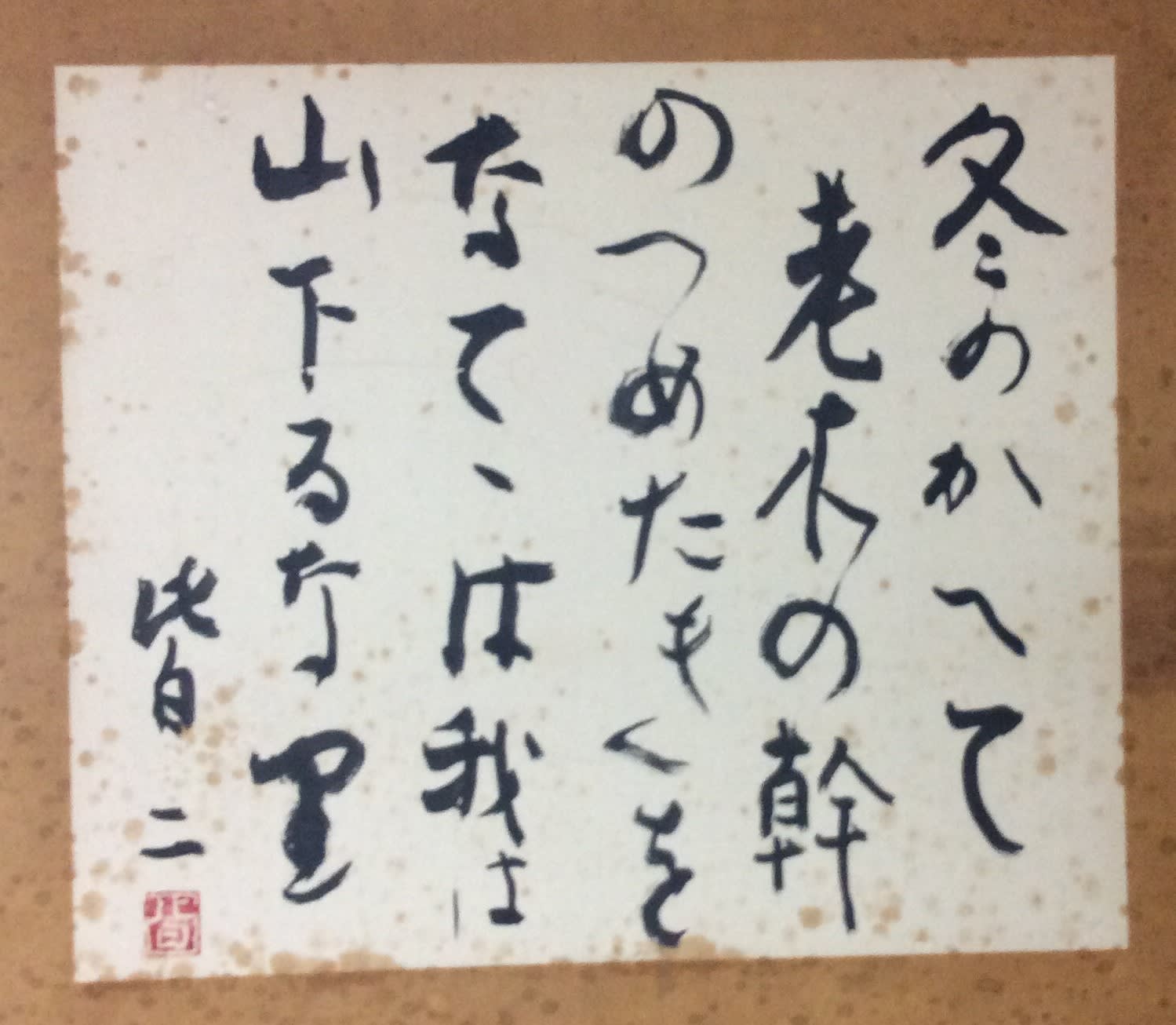

竹中皆二 直筆の歌

「冬のかへで老木の幹のつめたきを なでては われは山下るなり」

(歌集「しらぎの鐘」より)

そんな私が父の短歌の文学的価値について述べることなどできないのは、

わかっていますが、父の歌を通じて、その時代背景や父の感じていたことを

知ることくらいは出来ると思い、拙文を書いています。

父はこれまで6冊、歌集を出版しています。

「百艸」(昭和9年) 、「朱」(昭和34年) 、「しらぎの鐘」(昭和57年) 、

「永遠と木草」(昭和59年) 、「木草と共に」(平成4年) 、

「自然は最高にして」(平成7年)。

題名からもわかるように、父の歌は自然詠が圧倒的に多くなっています。

逞しく枝をひろげし裸木あり 雪中にして確かなるもの

豪雪に崩れし廃屋の前にして 花盛りなる大き桃の木

くぬぎ林いまだ芽ぶかず 根方には残雪光る差せし入日に

山峡にゆく春の日を悲しめば 黒き牡丹の花咲きゐたり

山肌に斑雪残れる如くにて 辛夷の花は一めんに咲く

屋上の自然木いまだ青き葉の風に戦 (そよ)げる櫨(はぜ)の木あらん

「永遠と木草 」抄出

父は昭和51年、S字結腸ガンのため、京大病院で手術を受けましたが、歌集の

後記に「手術後、歩けるようになって窓から外を眺めた時、廃屋のような

病院の建物の屋上に、何の木かわからないが、鳥の糞から生じたのだろうと

思われる1メートル位の木が青葉をひるがえしていたのをみて、生きる力が

湧いた。」

「私の歌が平凡なのは、 あたりの草木が平凡なのと同じだ。私は奇岩、奇勝、

名所旧蹟をあまり好まない。名もなき山、雑木雑草、川の流れがよいのだ。」

と記しています。

父は名古屋の旧制第八高等学校に在学中の一時期、応援団にいたと聞いたことが

あります。声はよく通るほうで、牧水や自作の歌の朗詠の他、旧制高校の寮歌を

よく唄っていました。

なかでも八高寮歌「伊吹おろし」の第三節が好きでした。

「見よソロモンの栄耀も 野の白百合に 及かざるを

路傍の花にゆき暮れて はてなき夢の姿かな」

若い頃、父は聖書「マタイ伝 、山上の垂訓」に出てくる言葉に感動したと、よく

語っていました。

「栄華を極めたるソロモンだに 、その服装(よそおい) 、野の白百合の一つにも

及(し)かざりき」

父は92歳で亡くなりましたが、その晩年に出した歌集の題名は「自然は最高にして」

というものでした。

平凡な草木に永遠を見るという考えは、仏教で云う「草木国土悉皆(しっかい)成仏」

にも通じるものがあるように思います。

竹中皆二 直筆の歌

「冬のかへで老木の幹のつめたきを なでては われは山下るなり」

(歌集「しらぎの鐘」より)