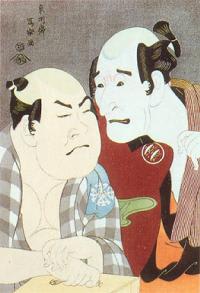

8:中島和田右衛門のぼうだら長左衛門 中村此蔵の船宿かな川やの権

この絵は写楽の第一期、二人立半身像を描いた五枚の内の最傑作である。狂言は寛政六年五月桐座上演の「敵討乗合話」である。他の半身二人立の絵がそうであるように、これも二人の人物の対比の妙をみせている。和田右衛門の痩せた顔に対して此蔵の肥り肉、和田右衛門の下がり眉に此蔵の上がり眉、和田右衛門の丸い眼に此蔵の細い眼、和田右衛門の鷲っ鼻に此蔵の獅子っ鼻、和田右衛門の開いた口に此蔵の結んだ口、実に面白い対照でありその対照の巧みさによってこの絵はいきいきとして、向き合った二人の顔がガッチリと組み合って一分のすきもない。色彩にも対照的なものを見せ、和田右衛門の濃い色彩に対して此蔵は白地の浴衣である。写楽は、むしろこの絵を描くことに自信と興味を感じ、よろこび感じながら筆をとったのではないかとさえ思われる。

この二人の役者は、ともに当時第三流に属する下級役者である。役もごく端役である。にもかかわらず、写楽はこの二人を取り上げている。下級役者を錦絵にするようなことは他の絵師ではないことである。ここに写楽の芸術家として他におかされない自信があった。したがってこの絵は写楽の代表作といえるのである。

※東洲斎 写楽

東洲斎 写楽(とうしゅうさい しゃらく、旧字体:東洲齋 寫樂、生没年不詳)は、江戸時代中期の浮世絵師。

寛政6年(1794年)5月から翌年の寛政7年3月にかけての約10ヶ月の期間内に約145点余の錦絵作品を出版し、忽然と浮世絵の分野から姿を消した正体不明の謎の浮世絵師として知られる。

本名、生没年、出生地などは長きにわたり不明であり、その正体については様々な研究がなされてきたが、現在では阿波の能役者斎藤十郎兵衛(さいとう じゅうろべえ、1763年? - 1820年?)だとする説が有力となっている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

※東洲斎 写楽

東洲斎 写楽(とうしゅうさい しゃらく、旧字体:東洲齋 寫樂、生没年不詳)は、江戸時代中期の浮世絵師。

寛政6年(1794年)5月から翌年の寛政7年3月にかけての約10ヶ月の期間内に約145点余の錦絵作品を出版し、忽然と浮世絵の分野から姿を消した正体不明の謎の浮世絵師として知られる。

本名、生没年、出生地などは長きにわたり不明であり、その正体については様々な研究がなされてきたが、現在では阿波の能役者斎藤十郎兵衛(さいとう じゅうろべえ、1763年? - 1820年?)だとする説が有力となっている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』