富士山の全容は見えずに雲のベールをまとったご尊顔をわずかに拝しました。

児島駅を出ると列車は瀬戸大橋を走って四国へ向かいます。

デジタルカメラの予備バッテリーも持参し道中の記録を沢山残すつもりでしたがこの日は珍しく体調がよくなく、無事新居浜に

たどり着き、目的の夜の集まりに欠席せず参加できるように、じっと座席で大人しくしていました。というかカメラを取り出すのも

おっくうでした。

M会のお付き合いの線から、自分には全く縁遠い三味線や端唄の世界の方々の新年会に

潜り込ませてもらいました。着物の世界がしっかり息づいている空間で、夢心地の時間を過ごしました。

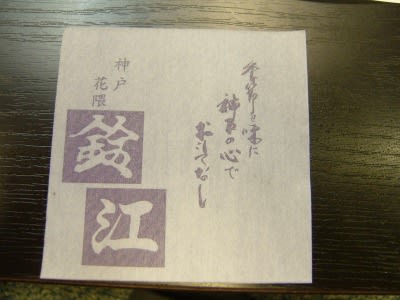

「鈴江」は昭和21年花隈で開業した料亭です。平成17年に花隈から三宮の現在地に移転しました。

神戸新聞から引用;(掲載日:2002/12/17)

シリーズ盛り場ブルース13.世の中、段々せちがらなって

福原の風俗街を離れ、花隈へ向かう。かつて、神戸で花街といえば、この一帯をさした。

坂道にある老舗(しにせ)の寿司屋に寄った。カウンターで杯を手に主人と話す。六十一歳。

中学卒業後、板前修業を積み、三十八歳で父から暖簾(のれん)を託された。

「昔はね、お座敷に出る芸者衆で通りが華やいだ。子ども心にあこがれた」

が、今はその面影はない。料亭、お茶屋、仕出し屋…。戦後五十軒あった店は次々と姿を消し、

二十軒を切る。代わってマンションが建ち、街の風情は様変わりした。

主人の紹介で近くに住む元芸者を訪ねた。八十一歳。「多美枝」の源氏名で、十四歳から五年間、花柳界に身を置いた。

「あのころは芸者が千人近くいてた。お客さんは皇族から財界人までそうそうたる顔ぶれでね、

海軍の山本五十六元帥のお座敷にも出たんよ」

日を替えて、別の女性と会った。現役時は「豆千代」と言った。六十三歳の今、三宮でスナックを経営する。

「海運や造船に勢いがあった時代が懐かしい。ひと晩に四つのお座敷から声がかかった。けど、私が現役をやめた十三年前には、

ほとんどのうなって」

「何でまた?」

「ご時世かな」

さらにこう付け加えた。

「世の中が段々せちがらなって、花街で遊ぶ度量が薄れたんやろね。その上、大会社が本社を東京へ移したでしょ」

地元に検番はなくなった。もしも今、花隈で芸者を呼ぶなら、直接本人に電話するか、別の検番を通してとなる。

ただし三味線などの地方(じかた)はいない。福原などから招く。

郷愁の流れる街を歩きながら、再び寿司屋をのぞく。近くの飲食店仲間がいた。座はこんな話題で盛り上がった。

「景気づけに花隈音頭を復活できんものか」「お座敷で、観光客に芸者の格好をしてもらったらどうやろ」

呼び込みも派手なネオンもない花街の夜が、静かに更ける。

一部引用・・・厚生労働省の毎月勤労統計の手抜き問題が泥沼の様相を呈する中で、他のあらゆる統計の大元として政府が発表している56の「基幹統計」と呼ばれる調査のうち、22の調査に何らかの問題があったことが明らかになり、突如として日本の統計のデタラメぶりが国内外に衝撃を与えている。基幹統計は日本が世銀、IMF、OECDなどの国際機関に報告しているGDPなどの諸統計にも影響を与えるため、日本がそうした国際機関に過った情報を提供していたことになる可能性もあり、まだまだ波紋は広がりそうだ。

われわれは中国を始めとする専制国家や発展途上国の経済統計には政府の意図が反映されている可能性があるので信用ができないという話をこれまでたびたび耳にしてきた。しかし、今回の件を見る限り、日本の統計もそう大差がなかったようだ。いや、むしろ日本の事態の方がより深刻かもしれない。非民主主義の国では多くの場合、独裁権力による確信犯的な統計操作が行われているが、それはある程度予想がつくものだ。しかし、今回の日本の統計不正は、官僚の杜撰さと保身、そして政治への忖度といった、語るに落ちた恥ずかしい諸原因の産物だった可能性がありそうなのだ。

日本が統計を軽んじてきたことの大きな代償 #BLOGOS https://t.co/fN0mTFYBjh

— achikochitei (@achikochitei1) 2019年1月27日

画像クリックで本文が開きます。

勤労統計データ不正で揺れるなか、厚労省元事務次官の村木厚子氏がNHKで「何かの圧力がかかった」と発言 https://t.co/XKFsssWhRg @litera_webさんから