弓弦羽神社で正月飾りを燃やし、さて昼を阪神御影方面で取るかJR住吉方面でとるか暫し思案。住吉の「長次郎」へ行くことになり、

有馬道をJR住吉駅に向かって下りました。有馬道を脇に入った所に昭和33年から38年くらいまで住んでいたので今も歩くと懐かしい。

有馬道の途中に、遠方からも車でも買いに来るという「山口とうふ」があります。

このお猿さんたち(3せざる)が何故ここで存在をアピールしているのかは知りません。

JRの高架下を通り、国道2号線を渡って「長次郎」でランチにしました。

店内の水槽。

神社参りの途中なのでちょっと張り込んで960円の竹定食をオーダー。

また住吉駅側に信号を渡ると古い道標があります。

ここまで来たので元住吉神社にもお参りすることにしました。

Wikipediaから⇒

社伝では、日本書紀において、神功皇后の三韓征伐からの帰途に船が進まなくなり、神託により住吉三神を祀ったと記される「大津渟中倉之長峡(おおつのぬなくらのながお)」の地が当地であり、当社が住吉三神鎮祭の根源であると伝え、そのために古くから「本住吉」と呼ばれるとしている。「大津渟中倉之長峡」の地は現在の住吉大社であるとする説が有力であるが、当社では住吉大社も当社からの勧請であるとしている。本居宣長も本住吉神社の主張を支持している。

延喜式神名帳には記載されていない。古くから「本住吉」と称してきたが、明治初年の『神社調査明細書』には「住吉神社」と記載された。神社側からの申請により、明治38年(1908年)に「本住吉神社」に復称した。社殿は1995年の阪神・淡路大震災で大きな被害を受け、現在の社殿はその後復興したものである。

境内ではやはり飾り物を焼いていました。

江戸時代に寄贈された常夜燈がいくつも並んでいます。

再びJRのガードをくぐると「阿弥陀寺」さんがあります。

谷崎潤一郎は関東大震災のあと東京から関西に移り、昭和の11年から7年間「倚松庵(いしょうあん)」という

住吉川のほとりの家に住んでいました。神戸の空襲がひどくなって疎開の為神戸を離れるときに作歌した歌の碑がここに建てられています。

「故里の花に 心を残しつつ 立つやかすみの 菟原住吉 潤一郎」。

菟原(うない)とは、芦屋から神戸の灘あたりにかけての旧地名です。

ガードを上がって最初の信号を左折すると3分ほどの場所に内田樹さんの道場兼自宅「凱風館」があります。

住宅街を通って山手幹線に出ることにしました。

途中に「いのしし」に餌をやらないでくださいの看板がありました。

“御神渡り”とは?

一部引用・・

“おみわたり”の呼び名

「神渡(みわたり)」「御渡(みわたり)」「御神渡(おみわたり)」「神幸(みゆき・かんざき)」などがあり、古来は「御渡」の使用が主でした。現在は「御神渡り」が一般的に使われ、神事関連では「御渡り」としています(“り”の送りがなの扱いについては、厳密なきまりはなくケースバイケースのもよう。当ウェブページでは「御神渡り」を使用します)。

御神渡り発生のメカニズム

冬期、気温が低下するなか、諏訪湖の湖面が全面結氷し、寒気が数日続くことで氷の厚さが増してゆきます。さらに昼夜の温度差で氷の膨張・収縮がくり返されると、南の岸から北の岸へかけて轟音とともに氷が裂けて、高さ30cmから1m80cmくらいの氷の山脈ができます。これを「御神渡り」と呼び、伝説では諏訪神社上社の男神・建御名方神(タケミナカタノカミ)が下社の女神・八坂刀売神(ヤサカトメノカミ)のもとへ通った道筋といわれています。この伝説にもとづいて、御神渡りの筋の両端については、諏訪湖の南側(上社側)を建御名方命が下り立ったところということで、「下座(くだりまし。“下御”とも)」と呼び、北側(下社側)を上がったところ、「上座(あがりまし。“上御”とも)」と古くから呼んでいます。御神渡りは『諏訪の七不思議』の一つとしても数えられています。また、氷上に人が出ることが許されるのは、神様の通った後というタブーもありました。

最初に出現した南北方向に走る御神渡りを「一の御渡り」、その数日後、同方向に出現したものを「二の御渡り」(古くは「重ねての御渡り」とも呼んだ)と呼んでいます。また、東岸からできて一の御渡り、二の御渡りに直交するものを「佐久(佐久新海)の御渡り」と呼んでいます。御渡り拝観の神事ではこの3筋の御神渡りを検分しています。(参考文献『諏訪市史 上巻』)

全文はこちら。

船橋社主の最新のメールにこうありました。『明るくなって、最後のリンゴが残っており、ヒヨがきました。

うるさいですが、最後の幕です。美味かった!!!の瞬間でした。おしまい。』

ヒヨにとっては実よりも芯や種の方がおいしいのかも知れませんね。ヒヨ君、最後の一個の蜜入り信州リンゴをもらっていい新年だったね!

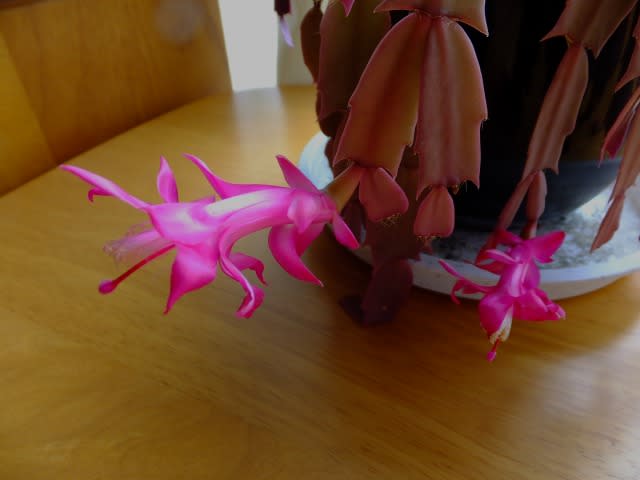

たった一つ残った鉢のサボテンも小さくなっているが、花が咲いているのに気が付いて簡易温室の奥から出してきた。何となくけなげでいじらしい。

楽屋ネタ。

船橋のテラスは真冬でも大賑わいです。船橋社中の社主さんのメールによると、

「毎日、スズメちゃんが、鈴なり、ヒヨは2羽来ますが、空中のパンは、1羽だけ。自分が来ると、ピーと 俺は来たぞ~とパンの催促です。

お陰で、テラスを毎日掃除です。鈴なりスズメ、ヒヨ、ムク(時々団体で)。それから、気の弱いカーコの親子だけです。

最後のリンゴをヒヨの年賀の品に御裾分け!蜜が入っていておいしいリンゴです。

鳥とも、コミュニケーションが有る様な気がします。窓に我々の姿がみえると、さ~~と木にスズメが、鈴なりです。パンをやると、ヒヨとカラスが飛んできます。

なにやら家族ののりです。

事務所からは、白鷺、青鷺、そして寒い池を泳ぐ、合鴨君 3羽、」。毎朝のお布施で托鉢の鳥僧たちも元気そうで何よりです。

ブログ読者の皆様へ 信州リンゴと言えば、信州諏訪へ行かれたら諏訪のお城、高島城に隣接した「高島農園」へお立ち寄りください。取り寄せも出来ます。

従姉の一家が先代からやっているリンゴ農園です。また高島農園直営の喫茶室「ル・ポミエ」の焼きりんご、アップルパイは本当にお薦めです。