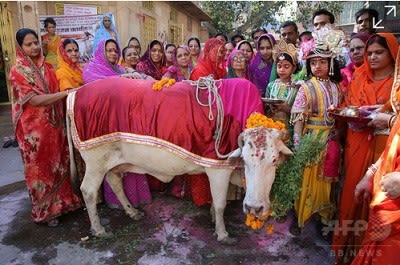

(インド西部ラジャスタン州ジョドプールで催されたヒンズー教の祭典の際に、花輪などで飾られた牛【7月13日 AFP】 一方で、その命が牛ほども尊重されない人々も)

【モディ首相にとっては政治的勝利、ただダリット差別は今後も続く】

インドでは17日、国会議員及び州議会議員による間接選挙で大統領選挙投票が行われましたが、開票は20日になるとのことです。

与野党ともに、カースト制最下層というか、カースト制枠外の被差別民ダリット出身の候補者を立てていますが、与党候補が勝利するとみられています。

****<インド大統領選>人民党候補が当選見通し 20日開票****

任期満了に伴うインド大統領選は17日、投票が実施された。上下両院と州議会議員の計約5000人による間接選挙で、20日に開票される。

与野党ともに被差別カーストのダリト出身者を擁立したが、インドメディアによると、与党・インド人民党の候補者、ラーム・ナート・コビンド前ビハール州知事(71)が当選する見通しだ。

大統領の任期は5年。国家元首として首相指名などを行うが、政治的実権は首相が握っており、儀礼的な役割が強い。

コビンド氏は人民党のダリトによる下部組織でトップを務めた経歴もある。人民党の支持母体であるヒンズー至上主義団体・民族奉仕団(RSS)に近いとされ、野党からは宗教分断が強まると懸念も出ている。

国民会議派などの野党連合は女性初の下院議長を務めたメイラ・クマール氏(72)を擁立し、一騎打ちとなった。【7月18日 毎日】

*********************

インドの大統領の地位については“インドは議院内閣制の政体をとっており、大統領は形式的・象徴的な存在である。歴代首相が北インドの有力なヒンドゥー教徒にほぼ独占されてきたのに対して、大統領職は民族的少数派である南インド・ドラヴィダ系の人びとやムスリム、シク教など宗教的マイノリティに割り当てられることが多い。政治的実権は首相ににぎられている。”【ウィキペディア】とも。

“形式的・象徴的な存在”ではありますが、“大統領は国家元首で陸海空軍の指揮権を握っているほか、議会で可決した法案を最終的に承認する立場にあるなど、一定の政治的な権限を持っています”【7月17日 NHK】とも言え、これまでの国民会議派推薦のムカジー大統領に代えて与党・人民党が擁立するヒンズー至上主義団体・民族奉仕団(RSS)にも近いコビンド前ビハール州知事が当選すれば、モディ首相にとっては一定に政治的勝利と言えるでしょう。

大統領は“宗教的マイノリティに割り当てられることが多い”という事情もあってか、今回は与野党候補ともダリットです。

ダリットは“不可触選民”(アンタッチャブル)という別名が示すようにインド社会にあって厳しい差別の対象となっています。

もちろん法律上は“1950年に制定されたインド憲法17条により、不可触民を意味する差別用語は禁止、カースト全体についてもカーストによる差別の禁止も明記している。”【ウィキペディア】とのことですが、現実社会における差別は根強いものがあります。

そうした差別構造を解消するべく“インド憲法第341条により、大統領令で州もしくはその一部ごとに指定された諸カースト(不可触民)の総称として、スケジュールド・カースト(指定カースト)と呼称し、留保制度により、公共機関や施設が一定割合(約25%)で優先的雇用機会を与えられ、学校入学や奨学金制度にも適用される。”【同上】といった措置もとられています。

このことから、指定カースト以外のカースト貧困層にとっては“逆差別”になっているとの不満もあるようです。

ダリット出身の大統領ということで、社会に似強い差別が解消される方向に進むのであれば、前述のモディ首相にとっての政治的勝利以上の意味合いがありますが、実際にはそうしたことはあまり期待できません。

インドでは1997~2002年に在任したK・R・ナラヤナン元大統領もダリット出身ですが、それでインドの差別社会が改善したという話も聞きませんので。

【ここ1年ほどのニュースに見るダリット差別】

ダリットは全人口の16~17%、約2億人ほどということで、膨大な人々が差別になかに置かれています。

ここ1年ほどの、日本でも報じられたダリット関連の事件・ニュースを並べてみると、その社会的立場、差別の実態が推察されます。

****店主がおので夫婦殺害 24円の借金滞納に激怒 インド****

インド北部ウッタルプラデシュ州で(2016年7月)28日、食料品店の店主(60)が、15ルピー(約24円)の借金を返済できなかった夫婦をおので殺害する事件が発生した。警察が発表した。

殺害されたのは、身分制度カーストの最下層ダリット(Dalit)の中年夫婦で、同日朝に仕事に向かっていた際、店主に未払いの15ルピーを返すよう迫られたという。

捜査官がAFPに明かしたところによると、夫婦は先週この店で買い物をし、代金は数日以内に払うと約束していた。

「店主が支払いを求めたところ、夫婦は待ってほしいと懇願した。激怒した店主は、おので夫婦に襲いかかった」という。店主は間もなく逮捕され、犯行に使われた凶器も押収された。【2016年7月29日 AFP】

*******************

インドでは近年、女性に対する性的暴行の横行が大きな問題となっていますが、被差別民ダリットはこうした暴行の対象となりやすく、警察当局もダリットの被害はまともにとりあわない・・・とも言われています。

****インドの女子大生、同じ加害者らから再び集団レイプ被害****

インド北部ハリヤナ州で、3年前に集団レイプを受けた女子大生(21)が、起訴された加害者を含む集団に再びレイプされ、病院で治療を受けていることが分かった。警察幹部が18日、明らかにした。

ハリヤナ州警察は、大学のそばで女性を拉致して薬物を飲ませ、車に連れ込んでレイプに及んだとされる5人組の行方を追っている。

最下層カーストのダリット(Dalit)出身というこの被害女性は13日夜、首都ニューデリーに隣接する同州の幹線道路脇の茂みで、意識不明の状態で発見された。

同州警察の副本部長によると、今も入院中の女子大生は自らを襲った5人全員を認識しており、うち2人は3年前にこの女性をレイプした事件の裁判を待つ間、保釈されていた男らだという。(中略)

被害女性の家族はこれまでも、容疑者5人から2013年の事件に対する訴えを取り下げるよう脅迫を受けていたという。

地元英字紙ヒンドゥスタン・タイムズは被害者の兄弟の話として、「被告らから、裁判に持ち込まないよう常に脅迫を受けてきた。多額の和解金も提示されたが応じなかった」と伝えている。【2016年7月18日 AFP】

******************

モディ首相はヒンズー至上主義の側面があると言われていますが、多くのヒンズー至上主義者にとってはダリットの命など牛ほどの価値もないのでは・・・とも思われます。

****牛の皮はいだ下層カースト住民を集団リンチ 印グジャラート州****

インド西部グジャラート州の村で、死んだ牛の皮をはいだとして最下層カースト出身の住民が「牛の保護者」を自任する集団に襲われる事件があった。襲撃の様子を捉えた動画がインターネット上に拡散し、地元警察によると12日までに容疑者3人が逮捕された。

動画には最下層カーストのダリット(Dalit)に属する男性4人が、混雑した市場で裸にされて車に縛り付けられ、ベルトや棒で打たれる様子が映っていた。さらに4人を助けようとしたダリットの別の住民2人も殴られていた。

インドで国民の多数が信奉するヒンズー教で牛は神聖な動物とされており、グジャラートなど幾つかの州では牛を食肉処理したり、牛肉を食べたりすることが法律で禁じられている。

とはいえ警察によると、今回のケースでは住民が皮をはいだのは自然死した牛だったという。警察は襲撃したグループ6人のうち3人を殺人未遂で逮捕した。

インドでは長年、ヒンズー教右派の団体が牛の食肉処理の全面禁止を求めてきた。2014年にヒンズー至上主義者のナレンドラ・モディ首相が就任して以降、牛の取引業者らに対する保護組織の襲撃が増えており、昨年は牛肉を食べたり牛を売買したとして少なくとも5人のイスラム教徒がヒンズー教徒の暴徒に殺害されている。【2016年7月13日 AFP】

********************

今回、勝利が予想される新大統領もヒンズー至上主義に近いということで、モディ政権下の危ない風潮が加速することが懸念されます。

****インドの教員、カースト下層の男性を「斬首」 警察当局****

インド北部ウッタラカンド州で、身分制度カーストの最下層ダリット(Dalit)の男性が製粉機を使ったことに腹を立てた教員が、口論の末、ダリットの男性を斬首した。警察当局が7日、述べた。

インドではダリットの人たちへの攻撃が後を絶たない。

PTI通信によると、容疑者の教員は、ダリットのソハン・ラムさん(35)が製粉機を使ったことに腹を立て、製粉機を「不浄」にしたと非難したという。

インドでは「不可触民」という考えが違法化されているものの、今でも一部のヒンズー教徒は、下層カーストの人との接触が不浄をもたらすと信じている。(後略)【2016年10月7日 AFP】

*******************

****会見中の活動家を一時拘束=身分差別を批判-インド****

インドの民放テレビNDTVは3日、北部ウッタルプラデシュ州の州都ラクノーで人権活動家31人が記者会見中に警察に一時拘束されたと報じた。

警察は、会見で社会に根強く残る身分差別の実態を訴えていた活動家らが「会見後に無許可デモを計画していた」として拘束した。

拘束されたのはインドの旧被差別階層(ダリット)出身の元大学教授や元官僚ら。会見では警察が2日、差別に抗議するため、ラクノーに向かっていたダリット出身者約50人を列車から降ろしたことを批判した。

5月には、同州知事の公務に参加予定だったダリット出身者が州当局者にせっけんとシャンプーを渡され、風呂で「きちんと洗ってこい」と差別的な指示を受けたと主張。抗議の声が広がっていた。

インドでは1950年施行の憲法で伝統的な身分制度による差別が禁止されている。【7月3日 時事】

********************

こうした事件・話題はたまたま日本でも報じられるところになっていますが、日本にまでは報じられない事件、あるいはインド国内にもあってもニュースにすらならない事件・差別は膨大なものがあると推察されます。

【部外者にはうかがい知れないダリット・カーストの実態】

日本でも問題とか在日韓国・朝鮮人差別などがあるように、人間はとかく差別の対象を求めるもののようでもあり、心の中の差別解消は非常に難しいものがあります。

ただ、インドのダリット差別や、カースト制そのもののについても、そうしたものが強く残存するインドの現状は日本人にとっては理解しがたいものもあります。

一方で、そうしたダリット差別社会にありながら、大統領にまでのぼりつめるダリット出身者もいることは、これもまた部外者にはよくわからないところです。

差別と逆差別、特定カーストの支持を得ようとする政治家のカースト利用、アイデンティティーとしてのカースト、都市と地方の差、教育による差、IT関連職業などカーストに縛られない職種の拡大・・・・等々、いろんな側面を含みつつ、“カースト問題はしばしばインドの政治・社会と摩擦を起こしてきたが、我々の心配とはうらはらに、インド人自身はある程度の折り合いをつけて共存している、というのが実感だ。”“カースト制度は今後限りなく薄まっていくことがあっても、決して消滅しない”といった指摘も。【2月22日 JCER 山田剛氏“カーストと政治~社会の安定剤か混乱の元凶か”】

個人的には、差別の温床となるカーストに関してやはり“飲み込めない”ものを感じますが・・・・。