平成21年5月27日(水)

「すみだ郷土資料館」を見てから、三囲(みめぐり)神社でひと休み。ここのコンコンさんは心が和む風貌です。

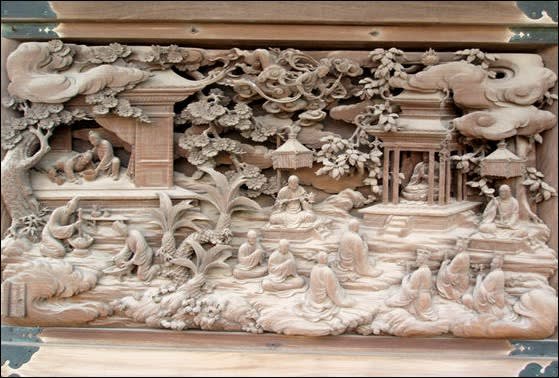

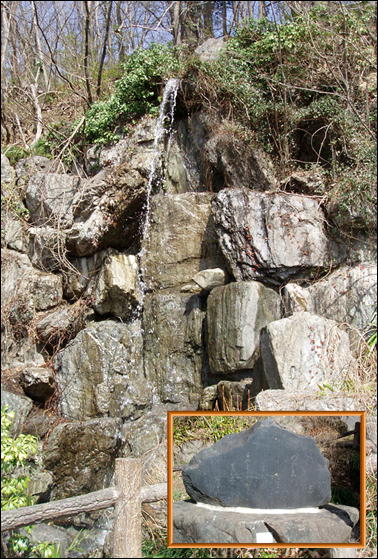

境内には多くの碑が建っています。そのうちの其角の句碑です。原文は「遊ふた地や田を見めぐりの神ならば」と刻まれています。分かりやすくどんこが表記し直しました。

こんな珍しいものを見つけました。「路地尊」と記してあります。

高級料亭をちらり。

見番もあります。

桜橋は人専用の橋です。川向こうは浅草です。

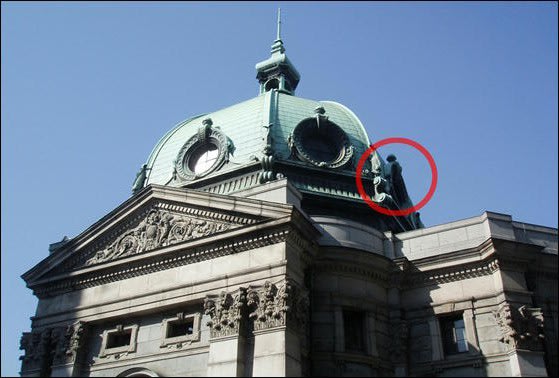

隅田川を渡ると向島にある有名な「うんこビル」が黄金色に光っていました。

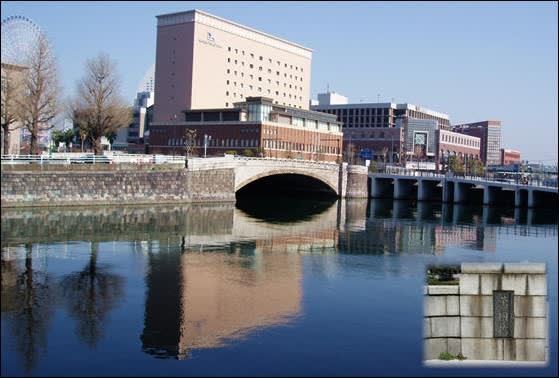

浅草側から見た吾妻橋です。歩いても向島へ行くことが出来ます。向島、ほんの一部しか散策出来ませんでした。またいつかここを歩きたいと思います。

「すみだ郷土資料館」を見てから、三囲(みめぐり)神社でひと休み。ここのコンコンさんは心が和む風貌です。

境内には多くの碑が建っています。そのうちの其角の句碑です。原文は「遊ふた地や田を見めぐりの神ならば」と刻まれています。分かりやすくどんこが表記し直しました。

こんな珍しいものを見つけました。「路地尊」と記してあります。

高級料亭をちらり。

見番もあります。

桜橋は人専用の橋です。川向こうは浅草です。

隅田川を渡ると向島にある有名な「うんこビル」が黄金色に光っていました。

浅草側から見た吾妻橋です。歩いても向島へ行くことが出来ます。向島、ほんの一部しか散策出来ませんでした。またいつかここを歩きたいと思います。

も飲めるようになっているでしょうから(笑)。

も飲めるようになっているでしょうから(笑)。

名湯「満願の湯」で疲れを癒しました。浴槽は思っていたほど広くはなく、芋の子を洗うように混雑していました。

名湯「満願の湯」で疲れを癒しました。浴槽は思っていたほど広くはなく、芋の子を洗うように混雑していました。