朝から晴天!

ところが気持は暗い・・・・

ところが気持は暗い・・・・

今回の取り付けは厄介だよな~ 本当に・・・・・・

とは言えど、一度始めたら最後までキチンとやるのがポリシーなので、気を取り直して昨日の続き作業を再開。

懸案だった配管の通り道ですが、結局のところ、配管メンテナンスを考えて、キッチン収納庫内に出してくる方法を選びましたた。

まずは穴あけ。

大体の穴あけ位置をマーク。

初めは細いドリルで外から穴を開け、次は室内側からホ―ルソー。

60mmで ガ~~~~~~~! 少し上下にずれている (笑)

少し上下にずれている (笑)

次は配管長アジャスト。

普段は電子レンジが入っている場所なので、庫内に余り出っ張らせられないんです。

作業は、実際に外部シャワーキットを仮付けして、そこにLパイプを当てて、カット量を測定します。

余分なフィッティング銅パイプをカットして、 Lパイプも少しだけカット。

ホースはストレートなので、これで大丈夫ですが、エッジが鋭いですからホース内部に傷が付かない様に(後で破けたりすると面倒なので)銅パイプの切り口を丸める処理をします。

*ちなみに、Tジョイントは中古

実際にホースを取り付け、クランプで締めて、再度採寸して・・・・・・

OKです。

このまま本付け~! と行きたいところですが、問題が発生しました。

シャワーホースを取り付ける出水管(洗濯ホース)関連に問題が二つ。

一つはコネクタが思ったより後ろ側に出っ張り、ホースを収める位置が後ろにずれて、内壁とキッチン隔壁の間になったこと。

これは車の内壁鉄板をカットして解決しました。

もう一つは、洗濯ホースのコネクタをそのままシャワーキット本体にネジ込めると思っていたら、規格が異なり、そのままでは付かなかった

ねじ山のピッチが僅かですが違うらしく、1/3くらいねじ込んだところで、それ以上締まらなくなる。

これは予想外でした・・・・・

僅かなピッチの違いですけど、 とても大きな問題。

そこで、 接続コネクタをカット、 ねじ込める1/3位でパッキンがきっちりと締められて効果発揮する位置に調整して解決しました。

自分としては甚だ納得しがたいのですが、こればかりは何度も買い直し出来ないので仕方有りません。  (泣)

(泣)

一度締めてしまえば、二度と緩めることは無いので、これでOkです。

さて、その後はホースが車内にうっかり入ってしまわないようにシャワー裏側にクランプ留め加工をして、外部シャワー本体は完成。

ホースは不要に長かったので適度な長さにカットしました。

シャワーヘッド側ホースとの接続コネクタは、このまま洗濯ホースのものを使うのか、普通のガーデンホースの物を使うのか? は後日になります。

上に、車の内壁をカットした、と書きましたが、実はそれによって更なる問題が発生しました。

下の写真の開口部左下を見てもらえば解るのですが、内壁カットする際にディスクグラインダーの歯が鉄板に噛みこむ一件があり、その反動でディスクグラインダーを配線に当ててしまった。

それによってまっぷたつに切れてしまったんです10本近い配線が・・・・・

倍(泣)

倍(泣)

やる気が起きず、それに重なって嫌~な予感がする時っていうのは、 大抵はこうした事が起きます。

作業スペースが狭いから仕方ないのですけど、

切れた配線は色分けしてあって、どれがどの線に?接続するのは難しくないですけど、一本ずつスリーブ接続していく作業だけで1時間のロスタイム。

しかも開口部が上下に10cm程度しか無く、 鉄板のエッジはノコギリと同じですから、うっかり手を当てると切れる、傷がつく、血が出るの繰り返しで。

手袋作業が大嫌いな僕だと、ひたすら忍耐の一文字。

でもって外部シャワーキットを再度取り付け、配線へのストレスがかからないか? ホースが変なところに当たっていないか? 無理な力が加わってる処は無いか?を くまなく見ます。

問題がなければ、いよいよ取り付け。

4本のステンレスネジを使ってボディに取り付けますが、シール処理もしなければならない。

シールテープをボディと、シャワーキット本体の両方に廻して、ネジ穴を造ります。

そして外部シャワー本体を取り付け、しっかり本留め。

量的に足りなかったシリコンシール材を、外から補充してきちんと盛り、外周のシーリングをします。

そして完成。

次の作業は、内部の配管。

これはそんなに難しくはありませんね、ホルソーで貫通口を造り、フォーセットに行っているホースとTジョイントにて接続。

そして配線をこれまでの場所から新たなポンプ位置へ取り回します。

ねずみ色の4色配線のケーブルがそれですが、使っているのは赤と緑、 他の2本は予備です。

ポンプ部の配線も終了。

全部終わればいよいよ加圧テスト。

清水タンクに水を入れ、 蛇口を締めたままでポンプを稼働させて圧をかけます。

おっとと・・・・・ 水漏れ箇所が2箇所。

水漏れ箇所が2箇所。

一つはポンプの排出口ジョイント部分、もう一つはフォーセットに繋がる温水配管のTジョイント部分。

両方をしっかり締め直すと、そのまま再加圧テスト。

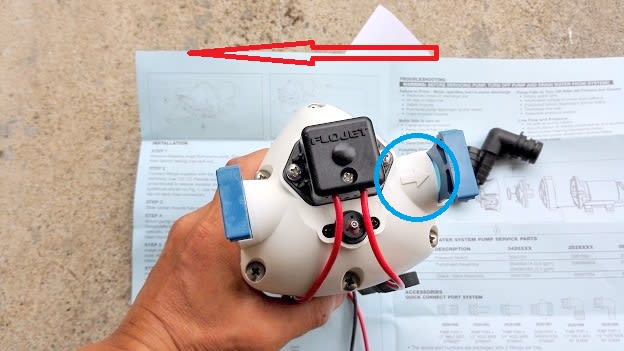

うっかりしていたのは、シャフローやフロージェット等の内部圧力スイッチ付きのポンプで、特に家みたい古いポンプだと、こうしたやわらないテトロン等の配管で問題が出ることが有る。

ホース柔軟性が逆作用して、感圧スイッチがうまく働かないことがあるんです。

*凍結で配管が破損しにくい利点がある代わりの弱点。

故にアメ車等は硬いポリエチレン配管を使うのですが、 日本でその配管部品を買うと目玉が飛びだすようなお金をとられる。

塩ビ配管をしても良いんですけどね・・・・・・・

まあ、うまくスイッチが働かなければ手元スイッチで入り切りするので特段問題にはなりませんが。

で、圧力かけての配管テストをしている間、もう一つ開けた?穴のほうを処理。

ここは 内部のシンクと同じように、手元スイッチを取り付け、 外部シャワーの電源を外で簡単にオンオフ出来るようにします。

せっかく開けた穴ですから、利用しない手はない。

とりあえず配線は後で行うとして、プレートだけは先に取り付け、

スイッチ含めて、他の材料を今日は用意してありませんから、後でそれを行うので、今回はこれで終わりです。

明日は雨になるので、ぽっかりと開いたままにはしておけませんから~~~。

全作業が終わり、加圧テストもクリア。

工具を全部片付けて帰宅しましたけど、一番最後に温水の具合がどうか?を自宅の駐車場でテスト。

エンジンがしっかり温まっているので、どのくらいの温度の温水が出るか?のテストですけど、

結果は?

ハイ! 大やけどするところでした・・・ 爆汗。

爆汗。

ラジエーターの冷却液温度は約80度(家のハイエース) 清水タンクの水温度がだいたい25度位。

フォーセットから出てきた水は、シンクでブワッと蒸気が出る位の温度で、おそらくは70度近い温度。

うっかり手の甲にかけたので、しばらくは赤くなっていました。 いつつつつ

いつつつつ

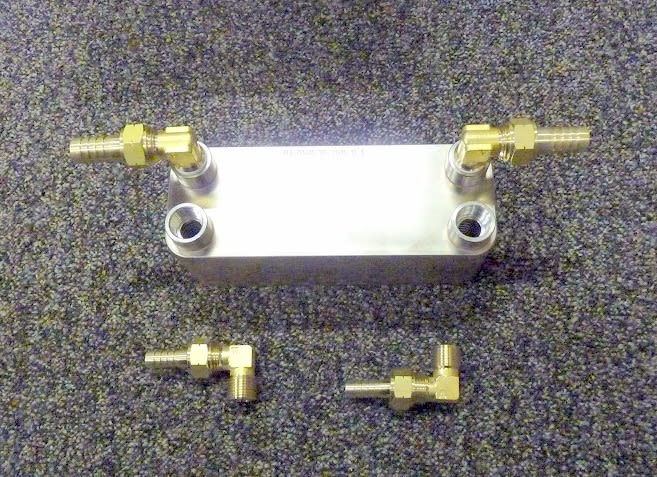

すさまじい性能の熱交換器だな~と。

以前の低性能オーストラリア製 ヒートエクスチェンジャーはハッキリ言ってゴミです。

1万5千円の性能が5万する物の数倍って、どんだけ新しい熱交換器が凄いんだか。

ただ、これで心配になったのが 配管に使用しているテトロン製ホース。

確か80度限界だったような・・・・・ やばいかな~・・・・

(笑)

(笑)

(笑)

(笑) ← ケチ????

← ケチ????

憂鬱

憂鬱

なははは!

なははは!

と心配していたんですが、まったく大丈夫でした。

と心配していたんですが、まったく大丈夫でした。

なははは。

なははは。

ペコリ!

ペコリ!