1994年製、走行距離12万キロに近い 家のダッジラムバン キャンピングカー

アメ車のやられやすい部分の一つにウオーターポンプがあります。

今回はこれ含めてアイドラーやテンショナー サーモスタット 等を交換しました。

さすがに猿でも出来るとはいきませんが、やろうと思う人は可能だと思います。

水抜き

まずは冷却水の水抜き。

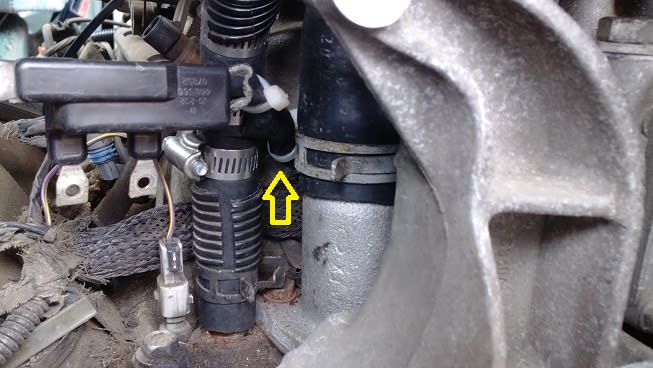

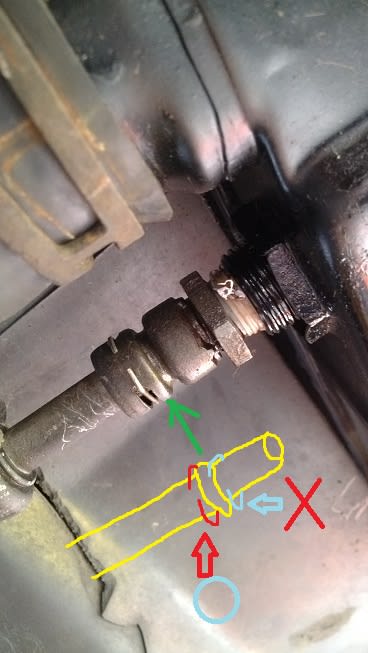

車の下に潜り込み、 コックを開けて冷却水を抜きます。 タンクからパイプみたいな物がでているその上のやつがそれです。

水を抜いている途中で ラジエーターキャップ開けてコア点検。

アメ車は詰まりやすいので、時々見る必要が有ります。

5年前に中古で買った後、コアが詰まっていたことを知って交換。

知り合いのラジエータ屋で3重の重負荷(トレーラ引き用)の高効率コアにモディファイしてもらったのですが、これが当たりだった。

現在はやたら冷え、てオーバーヒートとは完全無関係です。

綺麗ですね。

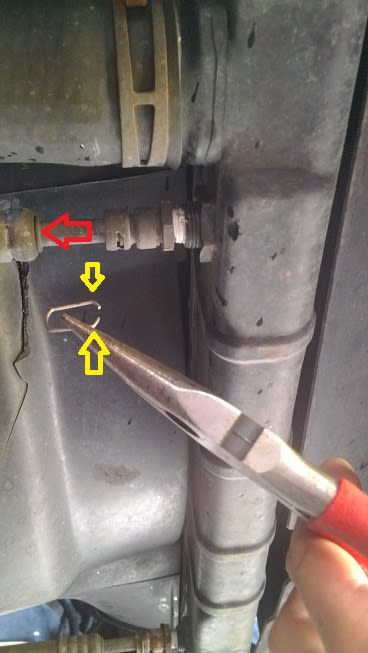

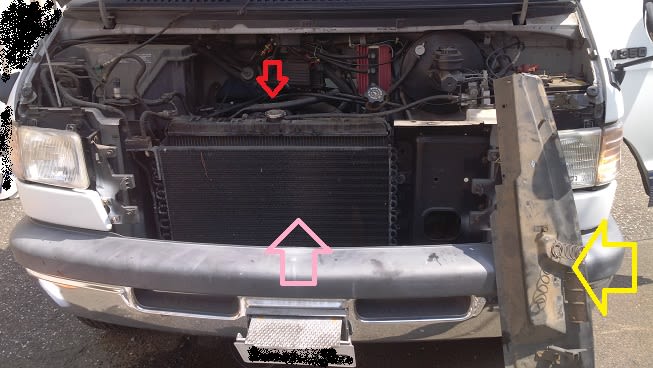

次が、ATフルードを冷却するヒートエクスチェンジャーのラインホースを抜きます。

このタイプは ラジエータ無いにそれがあるのですが、黄色線で囲んであるのがそれ。

パイプを抜くのは簡単。

クリップを指で広げてペンチ等をつかえば簡単に外れます。

そして赤矢印方向に引けばするりと抜ける・・・・ ただし、ATフルードがすこし垂れてくるので

なにかで受けなければなりません。

ラジエータのおっ外し。

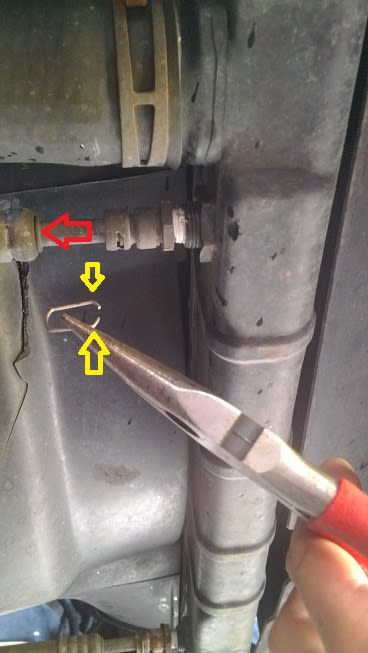

ラジエータのアンダーホースの引き抜きます。

方法はホースクランプをプライヤーなどで掴んで移動させ、接続部分のホースその物をねじるようにして抜きます。

大抵は手で回せば簡単に抜けますが、抜けない場合はホースをウエス等でくるみ、その上から大きめのプライヤーを咬まして回転させるような感じでぐりぐり動かすと外れるはず?

それでも駄目ならホースも駄目なのだと判断する方が良く、カッターで切って新品ホースに交換することになります。

抜けたホースの写真です。

中に、潰れ防止のステンレススプリングが入っていて、この辺がアメリカ製。

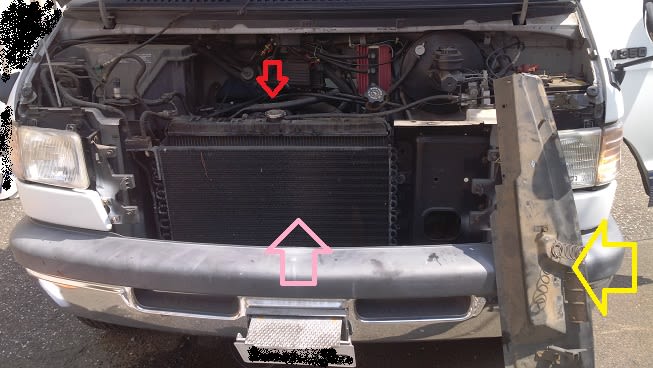

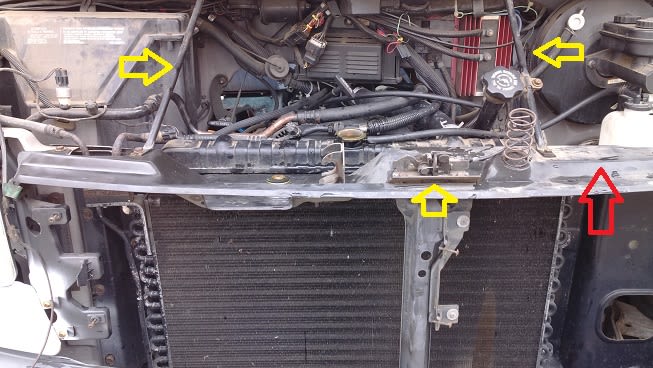

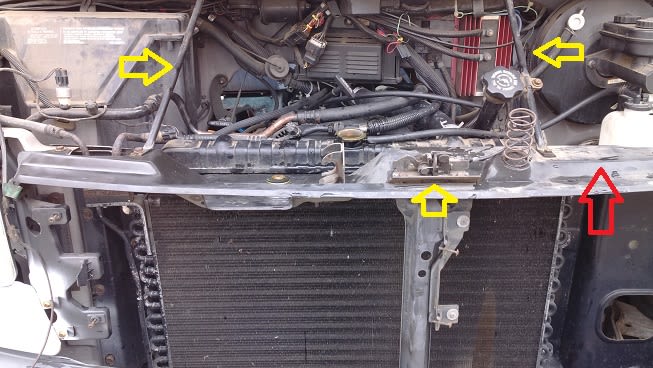

さて、完全に水が抜けるのを待つ間にグリル外し。

黄色矢印部分にあるネジを抜くと簡単に取れます。

そして余計な物を出来るだけ取り外していきます。

ほぼ完全に水が抜けたら、 車の下に潜って、ファンガードを取り外しますが。

上下2分割のそれは、 上からは抜くのが難しく、両方とも下から抜くと考えて正解です。

ガードは左右にある幾本かのボルトを弛めるだけですが、すんなりと下に出てこないので、

結構パズル的に抜き出します。

この際にガードが、ラジエータに当たらないように注意する必要が有るのでお忘れ無く。

上下ともカバーが外れるとこんな感じですね、一気に広々・・・(笑)

上からみたところ

下から見たところ

更に余計な物を取り外していきます。

クーラントのリザーブタンクの取り外しはホースを手で抜いて取り外すだけ。

次がラジエータのアッパーホース。

アンダーホースと同じ要領ですね。

ここで一度エンジンフロント部分をみる。

この先外すエンジン補記類が見えますね~ (笑)

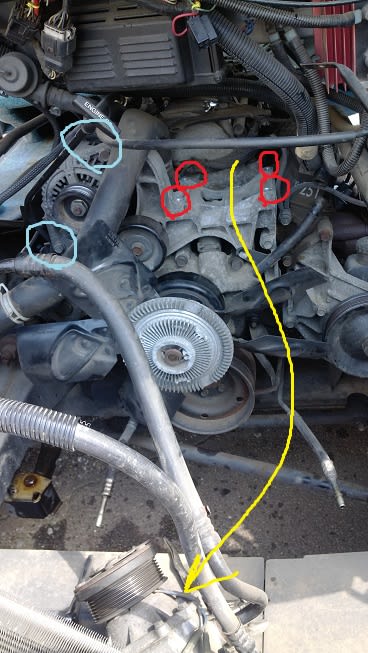

ファン&ファンベルト外し

この時点で、ファンとベルトを外していきます。 理由は後の作業がやりやすいからですね。

まず、ベルトがまだ張られている間にファンのナットを外していきます。 ファンを手で押さえれば

弛みます。 駄目ならレンチの二本がけ。

実はこのときに ファンユニットとポンプ側ハブとの結合がよく分からず、ハブの方のナットも弛めてしまっています。

実は特殊工具が必要だったんです。

二本がけで弛めている・・・・

で、当然にファンは外れない・・・・

普通の日本車と同じように考えていたのですが、実はピンクのハブをボルト使ってでも何でも良いのですが固定し、赤の六角ナットシャフトを弛めなければならなかったんです。

この時点で、ウォータポンプを外すのにラジエータとエアコンのコンデンサを除かねば後の作業が出来ないことが分かった。

ラジエーターとコンデンサー外し

まずはフードロック取り外し。

そしてエアコンのコンデンサ上にある鉄製カバー(黄色矢印)を取り外す。

注意:写真はすでに取り外されてしまっています。

ピンクのがエアコンのコンデンサで、 赤矢印がラジエータ。

ラジエータの取り外しですが。 ラジエータを針金みたいなもので一次的に釣って。

留めネジを全て外し、ネジが外れたら釣りを外して上へと引き抜きます。

結構重いですのでぶつけないように注意、後で水漏れの原因とならないようにしなければなりませんから。

外したラジエータですが、もしコアが埃や汚れで詰まっていたら、このときに掃除してあげてください。

注意:清掃時にATのヒートエクスチェンジャーニップルから汚れや埃などが入らないようにビニール等被せること。

エアコンのコンデンサは同じように留めネジを外し、ズラスとこんな感じになる。

エンジン丸見え状態!

ファンベルト外し

15mm(5/8インチ)のソケットにロングドライバーの組あわせでテンショナーのナットにかけて回します。

方向は赤矢印の方向で、これでベルトが弛むので取り外します。

こんな感じ

取り外したベルトですが、ボロボロでした・・・・

むき出しになったエンジン前部。 作業がやりやすいですね。

ドンドン作業を続けます。

補機類取り外し

今回はバイパスホース、クーラントセンサー(エンジン制御コンピュータよう水温センサ-)の

交換その他サーモスタット等も交換するので、 補機外さないと作業できない。

ダッジのV8はこの辺が大変で、やるなら一気にやってしまわねばならないんです。

中途半馬にすると、逐一何か交換の度にこの作業の繰り返しになりますから。

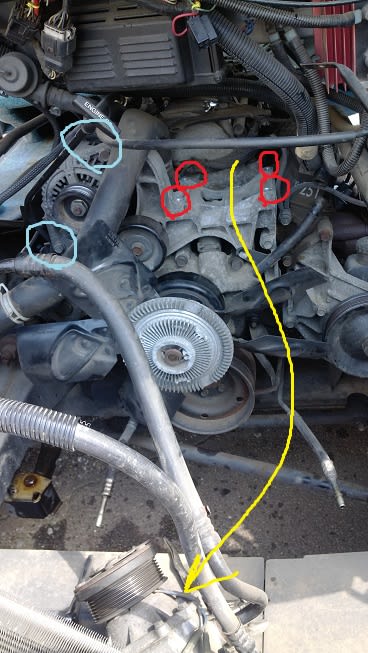

まずはエアコンのコンプレッサ。

上の長いボルト4本を取り除けば簡単に外れる。

その際にコンプレッサの配線コネクタを抜くのを忘れずに。

キコキコ・・・・

で、外れたコンプレッサは邪魔にならないところへ、移動させておきます。

赤矢印がコンプレッサの載っていたブラケットのボルト穴。

水色で囲んだのはこれから外す オルターネータの弛めるべきボルトです。

オルターネータ外し。

先ほどのオルターネータを留めていたボルトを外します。

上は普通のボルト、下はロングボルトでナットが反対に付いています。

コンプレッサも、オルターネータもそうですが、 室内側のフードを取り外して作業します。

オルターネータには裏側に部品が付いていて、それを取り外さないと配線が切れたり破損したりします。 黄色で囲まれた部分に付いている部品です。

*当たり前ですが、 すべての作業前にバッテリー線を外しておくこと。

この部品が付いています。

注意:オルターネータを外す前に吸気温度センサーを壊す恐れがあり、あらかじめ抜いて置くと破損を防げます。

戻すときに忘れないように、と一応ブログには書いておきます。

取り外したオルターネータは日本製でした。

そういえば、なんでもそうですが、整備は大量のボルトを引き抜きます。

するとどこにどのボルトだったのか忘れてしまうことがあり、できるだけ外した後にそのボルトを

仮挿ししておくことが感じんです、急がば回れ。

確実な整備のヒントです。

アイドラープーリー(赤矢印) の取り外し。

補機を支えるブラケット取り外しですが、その前にアイドラープーリー(赤矢印)とりはずし、同時に上にある補助ロッドのボルト(黄色かこみ)も取り外す。

新品と古いのを並べて撮影。

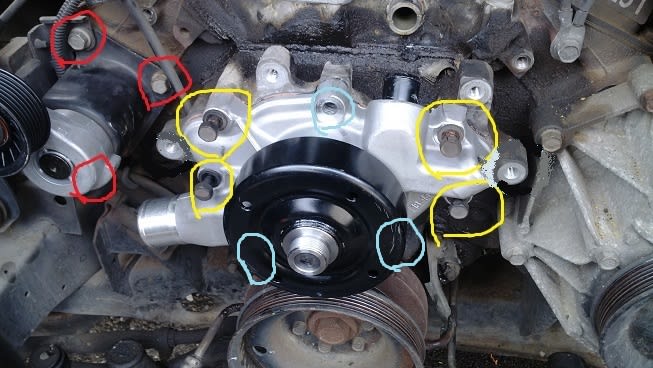

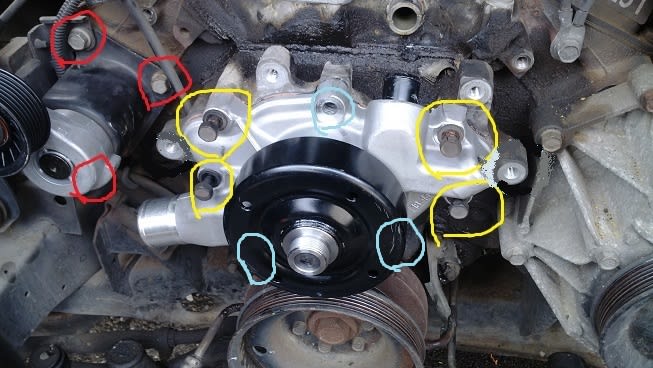

アルミの固まり?である補機ブラケットの固定ボルトを外すと、やっと今回交換する部分が見えてくる。

赤矢印のアルミの固まりがブラケットです

水色でかこった部分が今回交換する部分の部品集合体?

まず初めにウオーターポンプを固定しているボルト7本を引き抜いてポンプを外します。

ボルト弛めて ロングボルト4本だけ残し、短いのを3本抜いた状態でハンマーでブッ叩けば

ハズレます。 どうせ交換するので乱暴で良いんです。

一応外したポンプを見てみましたが特に漏れ後もなく、ひょっとすると前のオーナーが一度交換しているかもしれません。 13万キロ近いのに漏れが無かったとは思えません。

ホース類が割と綺麗でしたから。

古いガスケットが残っているのでカッターナイフ等で綺麗に剥がす。

結構かったるい作業で~す。

バイパスホースは当然交換します。

新旧ホース比較。 ちなみにこのホースは固着していたため、カッターで切って取り外しました。 ウォーターポンプ交換時には必ず交換すべき部品です。

サーモスタット&ウォーターネック交換。

ウォーターネックとサーモスタット、クーラントテンプチャーセンサーの交換。

ウェーターネックは消耗部品です、なので必ず交換しますが、ボルト二本弛めれば簡単に取れます。

ボルトは大分寂びているのでワイヤーブラシにて清掃。

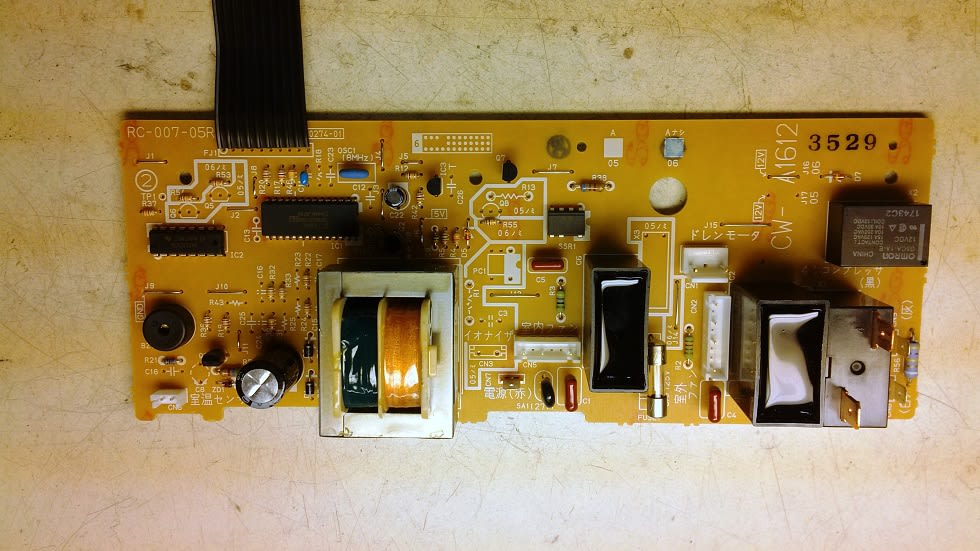

クーラントテンプチャーセンサーは重要部品、これも必ず交換します。

赤丸の処が交換するサーモスタットが置かれ ピンクの矢印が二つのセンサーで、右が今回交換するコンピュータへ信号送るセンサー

左のは 運転席インパネにある水温計へと行くやつで、本当は交換がベストなのですが、金穴のために今回はやりません。 余り壊れない部品という事もあります。

交換するセンサーの方にスパナかけて外します。

注意:メガネレンチをつかわないと結構簡単に舐めます。

新しいセンサーにシールテープ(ホームセンターの水道用品売り場にある)を巻いて、

ねじ込んで配線を戻せば完了。

新しいサーモスタットを入れたら、新しいサーモスタットを置いてガスケット挟みながら新品のウォーターネックを取り付けます。

このネックは特殊で、錆のトラブルが出にくいアルミ製なのですが、 気を付けないと取り付けの際に締めすぎてフランジ部分が割れますので注意が必要。

普通の鉄製なら特に問題ないので普通に締めますが。

正直アルミでなくて純正の鉄製でよかったと、後で思いました。

ついでにインパネにいく水温計のセンサーを点検、これは根本を指で押してチエック。

ぐらついていたら(コネクタではなくて本体付けね)必ず交換です。

ウォータポンプ取り付け。

新品のポンプ

裏にシーラントを塗り、その上にガスケットを載せてピタリと張り付けておく。

僕の場合 エンジン側の方にはシール材を塗りません。

理由はなく僕のポリシーみたいな物というか・・・・ ガスケットがコルク製なのもあります。

シールが少し乾くまでの間に、 古いウォーターポンプからまだ外れないファンアッセンブリーを

何とかします。

今回は、ウォーターポンプの 羽部分をバイスに挟み、六角ナット部分にパイプレンチかまして

ハンマーで衝撃をかけて抜きました。

本当はエンジンに取り付けられている状態にて、プーリーハブの部分に特殊工具なりを引っかけて

弛めるべきだったと思います。 いずれにしてもポンプ交換なのでどうやってもいいのですが。

一応外したファンのボルトを戻しておきます、正しまだ締めません。

ついでにファンベルトテンショナーをブラケットごと取り外し、 同じくバイス(万力)にかまして交換。

これはバイスにかまさずとも上手くやればイグニッションコイル外してやればナットは外せます。

今回は外していますが・・・

裏から見ると

新旧部品比較。

交換終わればブラケットをもどします。 下の写真の赤い丸のボルトを締めれば取り付け終わり。

いよいよウォーターポンプ取り付け。 重いので慎重に定位置にポンプを持っていき。

まず黄色丸のロングボルトを4本入れて仮固定、次に青矢印のボルトを入れて仮固定。

最後に全体を締めますが、必ず対角線になるように内側から外に向かう感じで順序よく締める事が必要で。

まずは水色の3本から、そして黄色丸のロングボルトを対角にという順。

終わったら、確認でもう一度同じ順で締めつければ取り付けは終わりですね。

別に難しくも何ともありませんが、先にシール材でガスケットを張り付けておかないと。

ガスケットが落ちて破れたりというトラブルが起きます、特にコルクの場合は壊れやすいですからね、取り付けの際はそこが経験というか・・・

出来ればバイパスホースも取り付けの際に入れてしまった方が楽ですが、僕は後でやりました。

ウォーターポンプが付いたら、補機ブラケットを戻しエアコンコンプレッサを載せてボルトを締めます。

コンプレッサーは重いので要注意

ちなみにピンク矢印のボルトはまだ取り付けない。

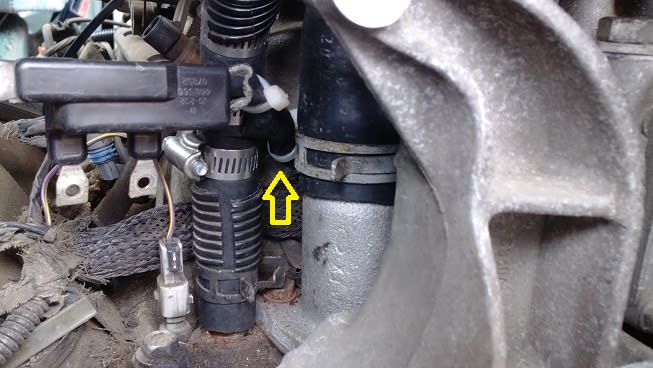

ヒーターパイプをウォータポンプに差し込みます。

ここはただの穴で、差し込むパイプの先端にはオーリングが取り付けられています。

写真は外したパイプにオーリング入れた状態(写真取り忘れましたので)

で、差し込んだら、先ほどのボルトで締める。 差し込みが固かったらシリコングリスか唾つけます。

ヒータのホースを戻し、先ほどのピンク部分のボルトで固定。

丁度反対側の、 エンジンオイルのレベル点検 レベラー導引パイプのボルトも一応もどして置きます。

さて問題は、 ヒータにいっているホースを今回交換しようかどうか?という問題。

ここは破れると冷却水ダダ漏れで、 しかしながら見た感じでは大丈夫そう。

ラジエーター アッパーホース 取り付け。

ダッジラムバンの場合、 今まで見てきたようにウオーターポンプ交換時に一新してしまった方が良い消耗品はたくさん有ります。

ついでに・・・という感じでやらないと、後日それだけやるのが非常に面倒。

その一つがラジエーターのアッパーホース。

これも交換します。

新旧

取り寄せたホースですが、形状がわずかに異なっており、 このままウオーターネックに差し込む

と長すぎるので切ります。

これがこれまでのホース

これが新品のホース

ただし切りすぎると、今度は エアコンコンプレーサーの高圧ホースを留めているボルトにホースが接触して、将来必ず水漏れを起こします。

切り方ですが、一度大まかに切って。

その後ネックとブラケットの間に差し込んで、調整します。

ボルトに当たらない長さをとって、黄色線部分でカット。

すると丁度良い長さになる。

こうして調整します。

ヒーターホースの一部交換。

年月が経っているので、破れやすいのがヒータホース、特にネックの部分は振動などを受けて

破れやすい。

なので交換しますが、純正のヒータホース 特にネックからバルブまでのホースが普通のショップに

無いのです。

そのため汎用品のホースをとりよせて使う事にしましたが、ホースその物が曲げて取り付けるでざいんなのでそれを普通のホースでやると潰れてしまう。

そこで、ホースを切り、その劣化の程度によって、全て交換するか、一部交換で済ませるかを考える事にしました。

まずネックの部分にカッターを入れてホースを抜きます。

カッターは必ずサイド部分を削るような感じで着るのが整備の常識。

ホースを抜くと。

ネックが現れる。

かなり錆びていますね・・・・

ということは、ホースは?

ゲッ!!

しかしホースその物の弾性は十分に有り、固くもなってないので、汚れがないところまで切ったところまだ使用に耐えると判断。

長さにして10cm位の処で切ってみるとホース内側は綺麗だったんです。

なのでここまでを新品ホースに交換します。 上の部分は下さえ新しくすれば、後で簡単に交換できますから。

新品の汎用ホースと 古いホースのジョイントは ウォーターポンプのヒータパイプを流用。

パイプに殆ど腐食無かったので、これを切って再利用します、 もちろん面取りは忘れませんね。

黄色矢印の方を使います。

でこうなる。 くびれないためにクランプはダブルでかけます。

ラジエータのアッパーホースも同時に取り付け。

これでOKと言いたいところですが、黄色矢印の部分に問題発生。

ヒータホースと ラジエータホースの隙間に余り余裕が無く、オルターネータの配線が当たって仕舞うんです。

このままですと、接触している部分がこすれて被服が破れショートします、100%

なのでこれを保護しなければなりません。

コルゲートチューブでも良いんですが、 偶々 廃材電線のところから、 耐熱のグラスウール配線保護チューブを見つけたので、それを使います。

これを配線に巻いて、タイラップで固定。

こうして保護します。

それ終わればオルターネータの取り付け。

重いので気を付けないと・・・・

下のボルトからまず入れて、裏のナットをとりつけ、そして上のボルトを入れて締めます。

次にオルターネータのターミナルのネジを戻します。

黄色矢印の部分がそれ。

ちなみにピンク矢印のクランプは再々度取り付けの向きを換えています。 どこにも当たらないようにするためですね。

クランプの位置見てお分かりかと思いますが。 古いホースが駄目になると、簡単に交換できるのがお分かりかと思います。

後に付け足し程度の整備で交換出来るわけです。

そして前に外した吸気温度センサーのコネクタを元通りに戻す。

クランプの位置を変更したので、 ヒーターホースとオルターネータの間にきちんと隙間が出来ているのが確認できますね。

そしてオイルレベルゲージの導入チューブボルトを一応固定。

そしてアイドラープーリーのセンターボルト締め付け。

さて、フアンとハブを接続するのに特殊工具が必要です。

とうぜんそんな物無いので、自分で造ります。

端材に、ハブ側の引っかける穴の間隔分けがき、ドリルで穴開けて。

写真のボルトはなんの関係も有りません。 あしからず

ナットつければできあがり。

こんなふうにしてハブ側の穴にボルトを差し込み、後はフアンのセンター六角ナットをレンチで

締め付ければ良いわけです。

バカみたいに力任せに締める必要は無いので、これで十分。

ラジエーターファン取り付け。

そんなわけで、出来たツール使ってファンの締め付けを行います。

ツールでハブを固定して、パイプレンチもしくはモンキーなどで回して固定。

次にまだ締めていないフアンのナットを締めます。

フアンを手で抑えて スパナで回しますが、バカみたいに締めないのがコツ。

フルパワーで締めると次回弛まなくて大騒ぎすることになりますから。

フアンベルト取り付け。

ファンベルトの取り付けはフアンガードの下に流れが書かれていますので、その通りやれば

問題有りません。

新品のベルト

外すときと同様に 15mm(5/8インチの)ソケットとロングドライバーで矢印方向に回すと

テンショナーが移動して取り付けられます。

しかし、新しいフアンベルトはVカットが面白い。

割れが起きにくくなっているんですね

ラジエーター取り付け。

ラジエータにはこの部分が有ります、

なので、フレームにまずボルトを立て。

その上に載せる感じで取り付けます。

無事に乗ったら4カ所締め、

次にコンデンサを定位置に戻します。

実はコンデンサ取り付けようのスタッドボルトが駄目になってしまいまして。

替わりのボルトとナットで1カ所締めました。

スタンドフレームを取り付け。

コンデンサカバーを載せる

ラジエータリザーバタンクと ウインドウオッシャタンクを取り付けて、ラジエータのホースを戻す。

ラジエーターアッパーホースを取り付け。

処がここで問題発生。

ホースがコンプレッサーのボルトに微妙に当たってしまうんです。

さほど影響があるとは思えませんが、可能性はつぶしておきたい。

そこで古いホースをぶったぎり有る部分に被せるようにしてホースを保護。

黄色矢印が被せた古いホース、アタラシイホースの換わりにボルトに当たってくれています。

最後にタイラップでホースを縛ればOK

ファンガード戻し

いよいよガードを戻しますが、これにはコツがあって、サイドの方向からファンを中心に回すようにしてピンク矢印の様に差し込んでいくんです。

フアンを最後に取り付けるならもっと楽に出来ます。

アンダーカバーは普通に入ります。 で、ボルトで固定。

ラジエーターロワーホース取り付け。

これは簡単。

こんな感じになります。

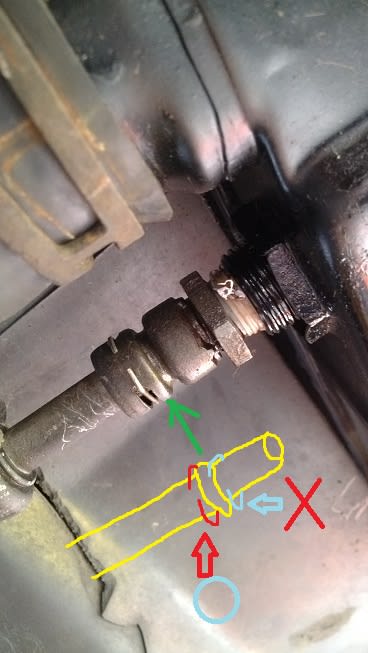

そしてATフルードの冷却ラインを戻す。

戻し方で気を付けるのが、差し込みパイプに膨らんだ部分が有って、

それがロックピンの奥に入らねばならないと言うこと。

これいい加減にするとホースが抜けてATがお釈迦になります。

丁度緑矢印のふくらみ部分がロックピンの奥になるようにするんですね。

図の通りです。

できあがり。

元に戻し。

取り外していた、バーなどを全部戻します。

冷却水注入

まず水を入れてエンジンをかけ、ホースで少しずつ注ぎながら暖める。

やがてサーモスタットが開いて、冷却水が流れ始めますから、 キャップ開けたままで水注ぎつつエンジンを運転。

同時に下の排水バルブを開けて流しながら運転。

冷却水が循環しながらラジエータキャップと排水バルブの両方から汚れが出ていく、簡単な清掃です。

キャップから見て聡明な水になったら終わり。 一度バルブを閉めて。

エンジン止め、5分ほどしたらまた排水バルブを開けて水を全て出します。

冷却水注入

最後の作業、不凍液を適正比率(もしくは調整済み冷却液)にしてラジエータキャップから流し込み、

再びエンジン始動で完全に暖まるまで待ちます。

おそらく8L位入ります。

エアが完全に抜けるまで暫く運転し(15分以上)キャップを取り付け。

後はもう一度閉め忘れ等が無いかを確認し、ホース類が互いに干渉しないようにタイラップなどを

つかって整理すれば全て終わりです。

お疲れ様でした~~~~~~!

フンフンフフン

フンフンフフン

あ~~~~

あ~~~~

をずっと考えている僕ですけど。

をずっと考えている僕ですけど。

なははは!

なははは!

(笑)

(笑)

(笑)

(笑)

という感覚が有った。

という感覚が有った。

![★クレカ払いOK!★水栓部材 KVK PZK111 水栓用シリコングリス 3g入 [〒]【RCP】](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fmaido-diy%2fcabinet%2ffaucet_kvk2%2fpzk111.gif%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fmaido-diy%2fcabinet%2ffaucet_kvk2%2fpzk111.gif%3f_ex%3d80x80)

爆怒り

爆怒り 、しからばドリルですが、焼き入れしているのでまず無理でしょう。

、しからばドリルですが、焼き入れしているのでまず無理でしょう。