(真言宗嵯峨山 京都市右京区嵯峨大沢町 国指定重要文化財 国指定史跡 国指定名勝)

嵯峨天皇の離宮が存在したこの地は、貞観十八年(876)皇孫の恒寂入道親王によって大覚寺に改められた。以後、主に皇族の住職(門跡)が明治維新まで続き、後宇多法皇は大覚寺で院政を行っている。延元元年(1336)と応仁二年(1468)、天文五年(1536)に伽藍を焼失し、その都度再興されている。

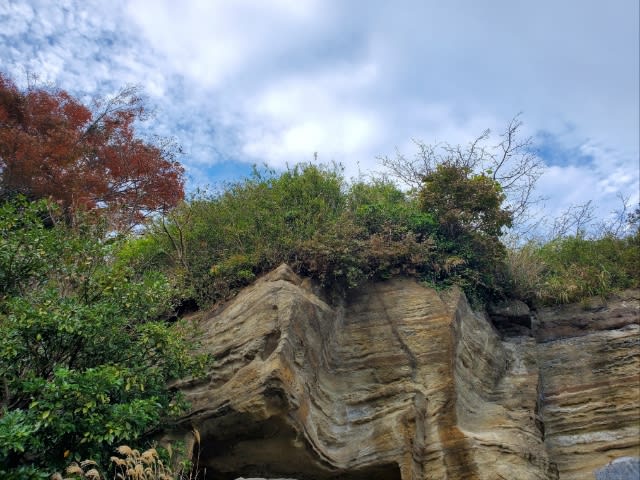

伽藍東側の大沢池は、嵯峨天皇の離宮時代に築造された、唐の洞庭湖(中国湖南省)を模したものという。池の水源であった名古曽の滝は、貴族で画家の百済河成(782-853)が築造したものとされる。また、池と島、岩の配置は、華道嵯峨御流の基盤とされ、発祥の地でもある。