南安城駅を降り、南に向かった。この付近は昭和54年に訪れて以来、10年振りに訪れる。

堀内古墳は、墳頂に天満社を祀るため、天満山古墳と呼ばれる。円墳或いは前方後円墳の前方部が欠損した古墳とみられ、古墳時代前期(4世紀)の築造であり、現存直径約25m,高さ3.5mを計る。

この後は、堀内貝塚に向かった。

宝飯郡当古村の鎮守であった進雄(すさのお)神社は、長徳年間(995-999)或いは嘉承元年(1106)の勧請と伝わるが、文禄四年(1595)村内を流れる豊川(とよがわ)の氾濫によって、文書が失われてしまったという。残されている一番古い年号のものには、慶長十五年(1610)の棟札がある。

この日は、秋の祭礼が行われていた。

(関連記事:姫街道当古)

旧尾西市起の道路沿いには、昭和14年(1939)に建てられた、鵜飼吉左衛門父子発祥地の石碑がある。

水戸藩士である鵜飼知信と子の幸吉は、この地の出身と伝わる。幕末政治の外交問題に関与し、尊皇攘夷派の志士であった二人は、安政の大獄に関わった志士として処刑された。

この日は、宇連川沿いの縄文遺跡である榎下遺跡と、その場所に湧き出す「お井戸の泉」、そこに祀られている水天宮に参拝した後、服部神社を訪れた。

服部神社は、元大野村山間の赤引伊兵衛沢に鎮座したが、山火事で現在の大野神社境内に遷座している。そして、明治維新まで行われた、伊勢神宮に奉献する赤引糸(絹)を生産する地の神として長く崇敬されている。

新城東部地区圃場整備事業大宮工区その4工事により、宮川の改修並びに周辺耕地が造成されていた。付近は弥生時代の楠遺跡の範囲であり、弥生土器の他、土師系土器や灰釉陶器、中世陶器片等の中世の遺物も散見していた。

(三重県桑名市長島町西外面)

長島城は現在、長島中部小学校及び長島中学校になっており、長島川沿いの地面が一段高くなっている以外は往時の面影は殆どない。小学校の校長先生にお話しを伺いながら、在城当時から植わっている市指定天然記念物の大松を目にした。

長島城は、寛元三年(1245)藤原道家が館を構えたのが始まりとされる。文明十四年(1482)に至って、伊藤重晴が移り住んだが、元亀元年(1570)長島一向一揆の蜂起により、伊藤氏は追放された。その後、織田信長が攻め入り、家臣の滝川一益の居城となった。慶長六年(1601)上野阿保より菅沼定仍(さだより:野田菅沼定盈二男)が入り、二万石となったが、元和七年(1621)弟の定芳のとき近江膳所に移封し、一時廃藩となっている。そして、慶安二年(1649)下野那須より松平康尚が入り立藩するが、子の忠充のとき改易され、代わって常陸下館より増山氏が入り、廃藩置県まで続いた。

明治9年(1876)長島城の大手門が、長島川対岸の蓮生寺山門として移築され、現存している。 (長島川)

(長島川) (旧長島城大手門 市指定文化財)

(旧長島城大手門 市指定文化財)

(三重県桑名市長島町)

輪中のまち、長島を訪れた。地名の由来も木曽三川の中洲を意味する「長い島」から来ているだけあって、水に翻弄されている地でもある。

長島駅から徳川家康母堂伝通院(於大)菩提所とされる光岳寺に立ち寄り、長島町観光協会で資料を得て、長島城大手門が移築されている蓮生寺に立ち寄った。そして長島川を渡り、長島中部小学校となっている長島城跡、更に桑名市長島町総合支所、松ヶ島神明社、観音堂、又木神明社、最後に長島川沿いにある、水辺のやすらぎパーク(旧久我屋敷)、又木茶屋の順に散策した。

(松ヶ島神明社)

(松ヶ島神明社)

(松ヶ島観音堂)

(松ヶ島観音堂) (又木神明社)

(又木神明社)

(長島町記事:近畿自動車道名古屋神戸線揖斐川橋築造地 長島城 久我屋敷)

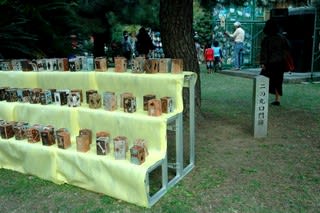

昭和23年(1948)から毎年行われている市民祭である。豊橋駅前等でパレードが行われるが、主に豊橋公園(吉田城跡)で催しが行われる。今年の市内小中学校の生徒による造形パラダイスは「大発見」がテーマであった。

(今年末の導入予定のLRT模型)

(今年末の導入予定のLRT模型) (豊橋公園球場内の豊橋博覧会)

(豊橋公園球場内の豊橋博覧会)

(造形パラダイス)

(造形パラダイス)

凡そ、二年振りに訪れるが、隣接する岐阜大学附属病院跡地は、ようやく一部建物が解体され始めている状態であった。

明治4年(1871)、笠松から県庁がこの地に移転した。昭和41年(1966)岐阜市郊外薮田に移転するまで、この建物が県庁舎であった。大正13年(1924)に竣工した庁舎は、RC造地下1階地上3階、延面積7,759㎡の庁舎棟と、一部SRC造延面積1,656㎡の議会棟からなり、当初は11階建て塔屋付きになる予定であったが、建築段階で関東大震災が発生し、現在の構造に急遽変更されたという。内装材料に、赤坂金生山産のシカマイア(古生代二枚貝)化石含有大理石を使用し、ステンドグラスを採用するなどの特徴がみられる。

天智天皇元年(668)に素盞鳴命(スサノオノミコト)を祀り、石巻大明神東頭宮と称したのが始まりという。明治39年(1906)に火災に遭い、棟札や資料を焼失しているため詳細は分からない。また、境内に建つ稲荷社は、亡くし物の願掛けに霊験あらたかだとして崇敬を受けているという。

(関連記事:石巻山)

(関連記事:漫ろ岐阜’08 New Year’s Eve)