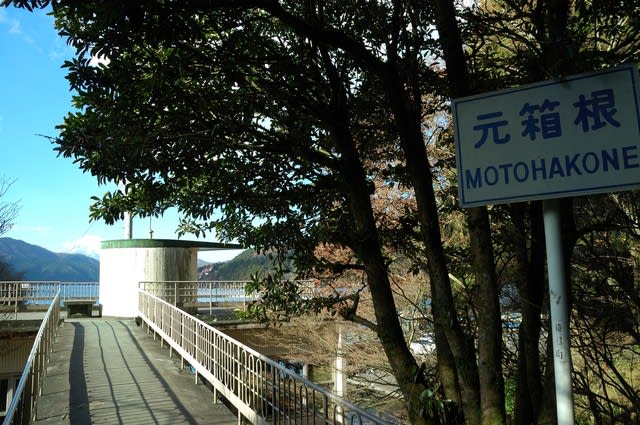

(東海道十番 神奈川県足柄下郡箱根町)

標高700mを超える地を通過するため、西国大名が参勤交代の際に宿場が必要となり、元和4年(1681)に設置された。 宿場には、本陣六軒と旅籠三十六軒が存在したという。古代の箱根路時代から東国と西国を結ぶ街道と関所があり、芦ノ湖と屏風山の間を多くの旅人が往来した。

(岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 2005年7月24日)

賀茂武角之身命(かものたけつのみのみこと)を祀るが、創建時期は不詳である。但し、慶長八年(1603)本殿再建の棟札が存在する。縣主神社(美濃加茂市太田町)と坂祝神社(坂祝町酒倉)と合わせ三加茂神社と称する。社伝によると、源義宗奥賊誅戮(ちゅうりく)として東山道発向の途中、康平五年(1062)八幡太郎義家、賀茂次郎義宗陸奥国阿部貞任宗任征伐の勲功を奏し賜はば社殿を造営せんことを祈誓し、誠信に懇願を籠められ遂に奏功帰陣の後、山田時定を以て奉行となし、本社造立せられ、且つ社領田を寄付せらるとある。

(神奈川県小田原市・足柄下郡箱根町)

箱根と小田原を結ぶこの路線は、強羅と箱根湯本を結ぶ山岳鉄道として始まった。80‰(パーミル:5度)という日本一の角度の粘着式鉄道であり、箱根湯本から強羅間8.9kmの標高差は445mあるという。

(徳島市眉山町茂助ケ原 2005年7月18日)

標高280mの眉山に、第二次世界大戦の帰還兵によって結成された徳島県ビルマ会が建立した高さ25mの仏塔である。第二次世界大戦では、出征した徳島県人がビルマにおいて6216名が命を落とした。ビルマのウ・ヌー首相から贈られた仏舎利と共に、徳島県人戦没者7967柱と、東京の国立千鳥ヶ淵戦没者墓苑に安置された遺骨の一部を分骨した86942柱、ビルマ、インド、タイにおいて収集された遺骨38667柱が祀られている。平成元年からは徳島県仏教会が管理を行っている。

(東京都中央区京橋)

区指定有形文化財の明治屋京橋ビルを保存する形で再開発された地区である。区道を廃道した約8,000m2の敷地に昭和8年(1933)完成、SRC造8階地下2階、延床面積5,480m2の明治屋京橋ビルと、新たに建設されたSRC造32階地下3階塔屋付113,554m2の再開発ビルからなる。

(浄土真宗阿原山慶栄寺 名古屋市西区那古野 2005年7月11日)

名古屋街道と美濃路の境である那古野にある寺院である。かつて尾張国春日井郡阿原村(愛知県西春日井郡新川町)に存在したため阿原山と号している。「清洲越し」の際に名古屋城下皆戸町(中区丸の内)に移ったが、二度の大火に遭ったため、享保九年(1724)現在地に移転した。

(東京都中央区日本橋兜町)

日本橋に程近いこの辺り。地名は兜神社によるが、平将門或いは源義家の兜を埋めたことに由来するという。江戸時代は武家屋敷として整備され、近代に入り次第に金融街の性格が強くなった。

豊橋駅に程近い城海津跨線橋脇に位置し、かつては堀、土塁が残存していたが、市街地化により浄土宗清源寺の名以外残るものはない。石塚清助が守った砦とされ、同寺に甲冑が伝わるという。室町時代常陸佐竹村(茨城県常陸太田市稲木町)から三河鍛治村(愛知県豊川市中条町)、後に森村(豊川市森町)に移った佐竹氏の一族がおり、佐竹氏から派生した石塚氏との関係が想像できる。

(静岡県掛川市掛川 2005年7月5日)

掛川宿木根万蔵の屋敷内で祀られていた加藤清正像を、万延元年(1860)日蓮宗常住山正願寺の境内外堂宇として建立されたものである。隣接して日蓮宗、法華宗特有の四菩薩の一つである、浄行菩薩石像が安置されている。