(愛知県清須市西枇杷島町小田井・名古屋市西区上堀越町 2006年11月30日)

庄内川に架かる名古屋高速6号清洲線の橋である。形式はエクストラドーズド(主塔と斜材により主桁を支える外ケーブル構造)であり、橋長294m(3径間)最大幅員23mである。橋自体は平成16年に竣工しているが、平成19年度の開通を目指して工事が進められている。

(天台宗明光山松寿院願王寺 名古屋市西区中小田井 2006年11月20日)

天長六年(829)疫病が流行した際、僧澄純が滋覚大師(円仁)の薬師如来を安置し、疫病消除を祈願したのが始まりとされる。天正元年(1573)小田井城主織田信張が伽藍を寄進し、明治42年(1909)信州善光寺より阿弥陀三尊を勧請して、善光寺別院となった。

(東京都渋谷区東)

慶安三年(1650)麻布櫻田町(港区六本木)に創建したのが始まりという。元禄十一年(1701)現在地に移転している。寺号は禅語「一口吸盡西江水 洛陽牡丹新吐蘂」(大河の水一切を飲み尽くせば、忽然と大輪の牡丹の花が咲く)を由来とする。

(東京都渋谷区東)

昭和49年(1974)渋谷区議会議員故白根全忠氏より宅地、資料の寄贈を受け、翌年に渋谷区の原始から現代までを紹介する渋谷区立白根記念郷土文化館が開館した。平成17年(2005)には施設を改築して、渋谷にゆかりの文学者の作品と資料を展示する文学館を併設した。

昭和33年(1958)大阪府堺市の帝國車輌で製造された南海電気鉄道高野線直通運転の優等列車(ズームカー)用の車両である。平成9年(1997)大井川鐵道に譲渡され、普通列車の運用にあたっている。(2006年10月26日)

(東京都渋谷区千駄ヶ谷)

青山権田原(外苑東)に、江戸幕府の鉄砲甲賀百人組によって祀られたのが始まりとされる。明治18年(1885)陸軍青山練兵場を設置するため、鳩森八幡神社境内に遷座された。昭和13年(1938)稲荷社に安置されていた随身像を修復した際、その胎内から「奉納 甲賀百人姓名書」と「御修覆記」が発見されている。

(東京都渋谷区千駄ヶ谷 都有形民俗文化財)

鳩森八幡宮の境内にある富士塚は、富士山に見立てた築山に浅間神社等を祀って信仰する富士信仰である。千駄ヶ谷富士は寛政十年(1798)に築造され、七合目に窟を設けて、江戸時代の富士講指導者である食行身禄の石像が祀られている。

(静岡県島田市金谷宮崎町 2006年10月26日)

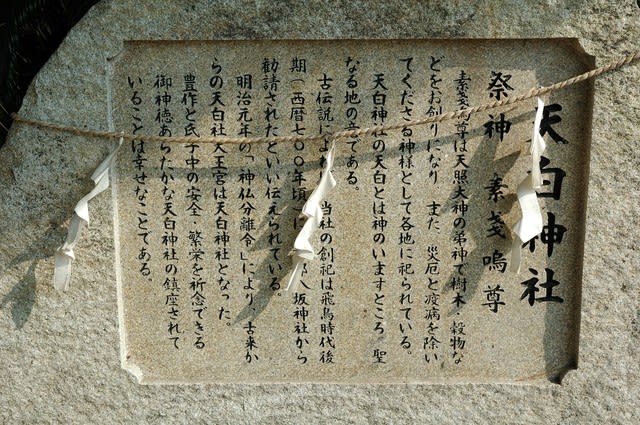

金谷の鎮守として素盞鳴尊(すさのおのみこと)を祀る牛頭天王社を大井川沿いに建立したのが始まりとされる。寛文元年(1661)水害により大覚寺(金谷本町)に遷座し、明治維新後は現在地に遷座、現社名に改められている。