(伊那街道 愛知県北設楽郡設楽町田峯 2005年11月22日)

文明二年(1470)に田峯菅沼氏の本城が築かれた地、田峯(だみね)。寒狭川沿いに標高300m前後の山あいの秋は、「今年は山の色付きも悪くて…」と、晩夏からいきなり晩秋を迎えたような気候だったようである。低地に下り、暑かった体も、山間の急激な気温低下により寒くなり、束の間の待ち時間も少々長く感じた。やがて地形故の早い日没が帰路を追うように、我が住まいの下流方向へと進んだ。

(山梨県富士吉田市浅間)

文永年間(1264-74)僧源誓が近隣に草庵を結んだのが始まりとされる。文安三年(1446)当地の領主遠山重正が蓮如に帰依し、乗欽と名乗って草庵に入り、水石山新念寺となった。三世の代に新福寺と改められ、寛永四年(1627)に焼失。正保元年(1644)現在地に移転し、寛文八年(1668)に大正寺に改められている。

(愛知県北設楽郡設楽町田口字向木屋 2005年11月22日)

設楽町の中心地である田口に鎮座する白山神社は、菊理媛命(くくりひめのみこと)を祀り、明応年間(1492-1500)火災に遭い社殿を焼失したため、永正年間(1504-20)長篠城主菅沼元成が再建したという。

(山梨県富士吉田市新倉)

入山川沿い、中央自動車道富士吉田線の高架下に罔象女命(みつはのめのみこと)と刻まれた石碑が建つ。この命は水の神であり、かつてこの辺りは湖があったが、富士山の噴火によって湖は埋没し、一転、水不足の地となった。そのため、罔象女命を祀ったのである。

(愛知県北設楽郡設楽町田口字向木屋 2005年11月22日)

田口のまちを見下ろす遊歩道には、三十三観音、馬頭観音、地蔵、不動、庚申塔、道祖神、塞の神、役行者等四百余躰の石仏が佇んでいる。昭和47年(1972)町内二千躰以上ある石仏の散逸を防ぐため開苑したものである。

(山梨県富士吉田市新倉)

富士浅間神社を更に登ると、吉田のまちを見下ろす新倉山浅間公園である。元々は神社の社叢であったが、昭和34年(1959)富士吉田市の公園として開園した。昭和37年(1962)戦没者慰霊のための忠霊塔(五重塔)が建てられ、合わせて整備されたソメイヨシノ600本と共に、春には明るい光景をつくり出している。

(愛知県北設楽郡設楽町津具鞍船 県指定史跡 2005年11月22日)

標高720mの丘陵地にある縄文時代前期の遺跡である。大正11年(1922)に発見され、昭和29年(1954)に発掘調査が行われた。その際に竪穴式住居遺構が検出され、黒曜石の石鏃の他、縄文時代前期の土器編年形式である諸磯式土器(神奈川県三浦市)、北白川下層式土器(京都市左京区)が検出されたことから、東西の文化交流がこの地方にはあったことが推測される。

(山梨県富士吉田市新倉 旧村社)

新倉(あらくら)山の斜面に鎮座する慶雲三年(705)荒倉郷の鎮守として創建と伝わる。富士山が大噴火した折、朝廷からの勅使が参向して富士山鎮火祭を執行した。その際に平城天皇より三国第一山(富士山)の称号を賜ったという。大永年間には武田信虎がこの地に陣を敷き、北条氏と対抗して勝利し、刀が奉納されたという。

(愛知県北設楽郡設楽町津具 2005年11月22日)

先月、設楽町に合併した旧津具村を訪れた。天文十年(1541)開創の曹洞宗白鳥山金龍寺の裏手、田んぼを見下ろす背後の斜面には四国八十八ヶ所の巡礼路があり、この地の信仰の拠り所となっている。

(山梨県富士吉田市新町)

標高753m,富士急行大月線にある昭和4年(1929)開業の駅である。駅舎は開業当時の富士山麓電気鉄道時代からのもので、平成21年、水戸岡デザインに改修されている。

構内には国鉄客車(ブルートレイン)スハネフ14-20を始め、旧南海電鉄貨車ワブ513(富士急ワフ1),ワブ517(ワフ2),富士急貨車ト104,旧国鉄169系クモハ169-27の先頭部分、旧国鉄165系ジョイフルトレイン(パノラマエクスプレスアルプス→2000系フジサン特急)が並ぶ。

(山梨県大月市)

十一年振りの甲州東端大月を訪れる。首都圏通勤エリアであり中央線と富士急行線の分岐点であるが、近年は過疎化が進み、商業が衰退しつつある。然しながら江戸時代には富士山道の追分がありながらも、本陣、脇本陣以外旅籠が二軒しかなく、今より静かな宿場であった。

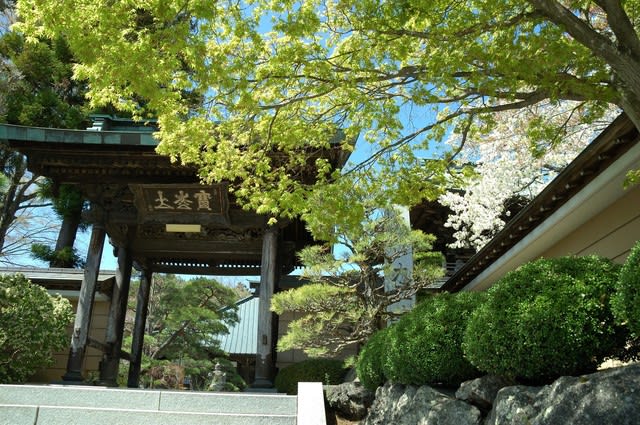

(愛知県知立市八橋町神戸 2005年11月20日)

建久五年(1194)鈴木左衛門尉重任が出家して観応と名乗り、天台宗として開創したとされる。文明十八年(1486)僧性巌のとき、本願寺八世蓮如の教化を受け、浄土真宗に改宗している。また、欅造りの鐘楼門は宝暦七年(1757)に造営されたものである。