NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「やまとの神さま」を連載している。先週(2023.11.9)掲載されたのは〈銅の鳥居、子宝授かる井戸/楢神社(天理市)〉、執筆されたのは奈良市にお住まいの石田一雄さんだった。銅製の鳥居は珍しい。他では吉野山の「銅の鳥居(かねのとりい)」(発心門=国の重要文化財)を思いつく程度である。

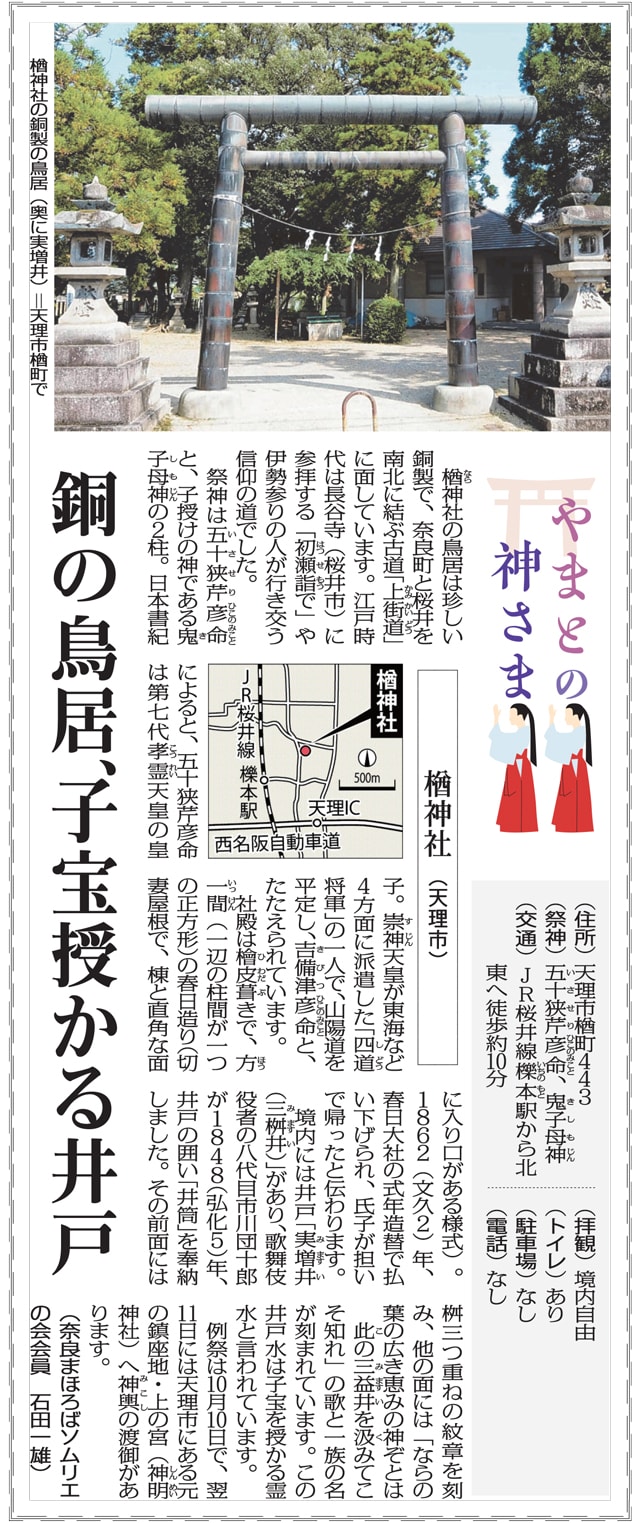

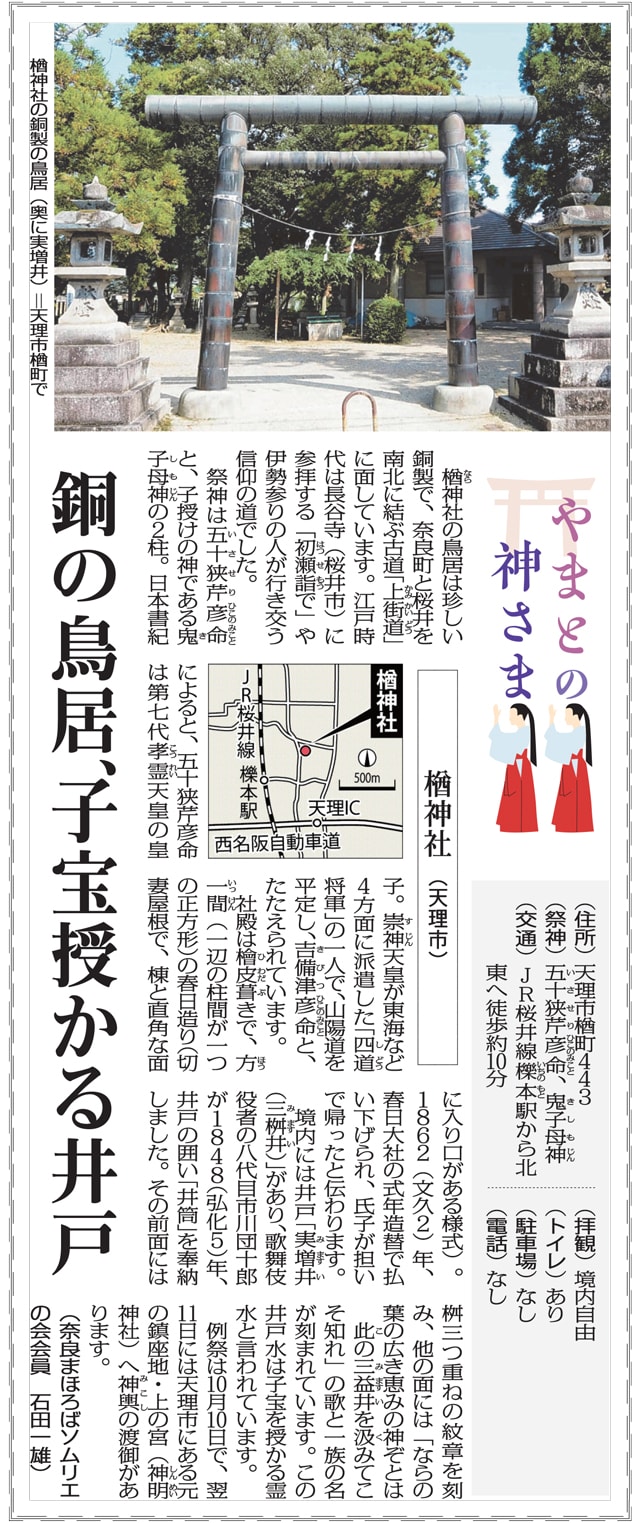

※トップ写真は楢神社の銅製の鳥居(奥に実増井)=天理市楢町で

「鬼子母神」は恐ろしい女性だったが、最後には仏に帰依して善神になった。〈女神の名。千人の子があったが、他人の子を取って食い殺したため、仏はその最愛の一児を隠してこれを教化し、のち仏に帰依(きえ)して出産・育児の神となった。手にザクロの実を持ち、一児を抱く天女の姿をとる。訶梨帝母(かりていも)。きしも。きしぼじん〉(デジタル大辞泉)。では、全文を紹介する。

楢神社(天理市)

楢(なら)神社の鳥居は珍しい銅製で、奈良町と桜井を南北に結ぶ古道「上街道(かみかいどう)」に面しています。江戸時代は長谷寺(桜井市)に参拝する「初瀬詣(はつせもう)で」や伊勢参りの人が行き交う信仰の道でした。

祭神は五十狭芹彦命(いさせりひこのみこと)と、子授けの神である鬼子母神(きしもじん)の2柱。日本書紀によると、五十狭芹彦命は第七代孝霊(こうれい)天皇の皇子。崇神(すじん)天皇が東海など4方面に派遣した「四道(しどう)将軍」の一人で、山陽道を平定し、吉備津彦命(きびつひこのみこと)と、たたえられています。

社殿は檜皮葺(ひわだぶ)きで、方一間(ほういっけん)(一辺の柱間が一つの正方形)の春日造り(切妻屋根で、棟と直角な面に入り口がある様式)。1862(文久2)年、春日大社の式年造替で払い下げられ、氏子が担いで帰ったと伝わります。

境内には井戸「実増井(みますい)((三桝井(みますい))」があり、歌舞伎役者の八代目市川団十郎が1848(弘化5)年、井戸の囲い「井筒」を奉納しました。その前面には桝三つ重ねの紋章を刻み、他の面には「ならの葉の広き恵みの神ぞとは 此(こ)の三益井(みますい)を汲(く)みてこそ知れ」の歌と一族の名が刻まれています。

この井戸水は子宝を授かる霊水と言われています。例祭は10月10日で、翌11日には天理市にある元の鎮座地・上の宮((神明(しんめい)神社))へ神輿(みこし)の渡御があります。

(奈良まほろばソムリエの会会員 石田一雄)

(住 所)天理市楢町443

(祭 神)五十狭芹彦命(いさせりひこのみこと)、鬼子母神(きしもじん)

(交 通)JR桜井線櫟本(いちのもと)駅から北東へ徒歩約10分

(拝 観)境内自由

(トイレ)あり

(駐車場)なし

(電 話)なし

※トップ写真は楢神社の銅製の鳥居(奥に実増井)=天理市楢町で

「鬼子母神」は恐ろしい女性だったが、最後には仏に帰依して善神になった。〈女神の名。千人の子があったが、他人の子を取って食い殺したため、仏はその最愛の一児を隠してこれを教化し、のち仏に帰依(きえ)して出産・育児の神となった。手にザクロの実を持ち、一児を抱く天女の姿をとる。訶梨帝母(かりていも)。きしも。きしぼじん〉(デジタル大辞泉)。では、全文を紹介する。

楢神社(天理市)

楢(なら)神社の鳥居は珍しい銅製で、奈良町と桜井を南北に結ぶ古道「上街道(かみかいどう)」に面しています。江戸時代は長谷寺(桜井市)に参拝する「初瀬詣(はつせもう)で」や伊勢参りの人が行き交う信仰の道でした。

祭神は五十狭芹彦命(いさせりひこのみこと)と、子授けの神である鬼子母神(きしもじん)の2柱。日本書紀によると、五十狭芹彦命は第七代孝霊(こうれい)天皇の皇子。崇神(すじん)天皇が東海など4方面に派遣した「四道(しどう)将軍」の一人で、山陽道を平定し、吉備津彦命(きびつひこのみこと)と、たたえられています。

社殿は檜皮葺(ひわだぶ)きで、方一間(ほういっけん)(一辺の柱間が一つの正方形)の春日造り(切妻屋根で、棟と直角な面に入り口がある様式)。1862(文久2)年、春日大社の式年造替で払い下げられ、氏子が担いで帰ったと伝わります。

境内には井戸「実増井(みますい)((三桝井(みますい))」があり、歌舞伎役者の八代目市川団十郎が1848(弘化5)年、井戸の囲い「井筒」を奉納しました。その前面には桝三つ重ねの紋章を刻み、他の面には「ならの葉の広き恵みの神ぞとは 此(こ)の三益井(みますい)を汲(く)みてこそ知れ」の歌と一族の名が刻まれています。

この井戸水は子宝を授かる霊水と言われています。例祭は10月10日で、翌11日には天理市にある元の鎮座地・上の宮((神明(しんめい)神社))へ神輿(みこし)の渡御があります。

(奈良まほろばソムリエの会会員 石田一雄)

(住 所)天理市楢町443

(祭 神)五十狭芹彦命(いさせりひこのみこと)、鬼子母神(きしもじん)

(交 通)JR桜井線櫟本(いちのもと)駅から北東へ徒歩約10分

(拝 観)境内自由

(トイレ)あり

(駐車場)なし

(電 話)なし