以前、当ブログで〈スペインからシェフを招き、初の「海外交流特別講座」、参加無料・要申し込み!〉としてお知らせした「世界が求める美食とは~スペイン・バスクからの発信~」がテーマの講座に参加してきた(2023.11.21)。スペイン・バスク州の観光と美食の街・サンセバスチャンから講師を招いた丸1日の講座だった。

午前の部冒頭で、角山校長のあいさつ。着物がよくお似合いだ

その様子が翌日(11/22)の奈良新聞に〈NAFICが海外交流特別講座 「美食の街」の技学び 前衛的バスク料理を実演〉という見出しで報じられていた。抜粋すると、

BCCの組織などについての講義

県立なら食と農の魅力創造国際大学校(通称NAFIC、角山美穂校長)は21日、桜井市高家(たいえ)の付属セミナーハウスと安倍校舎で、海外交流特別講座を開催。飲食業や観光業などに携わる県民ら約90人がスペイン・バスク地方の料理を学んだ。

午後の部では実演と試食。カメラが調理の過程を撮影してくれるのが、有り難い

美食の街と言われるスペイン・バスク地方。この日は同地方のサンセバスチャンにある料理専門(私立)大学「バスクカリナリーセンター」(BCC)から専任講師兼シェフのルイス・アルファットさんとマイケル・アギーレ・ムヒカさんが来校。伝統料理を元にした前衛的なバスク料理を実演し、同地方なども紹介した。NAFICが2022年12月にBCCと締結した連携協定の交流事業の一環。

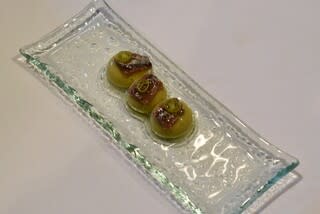

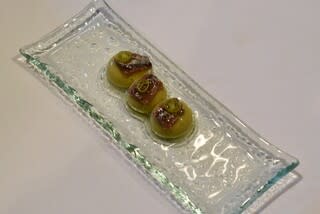

オリーブの実のように見えるが、実は一旦すりおろして裏漉しし、増粘剤でゲル状に固めたもの

角山校長は「今回の学びが皆さんの仕事に生かされることを期待している」とあいさつ。アルファットさんが同地方の定番料理「ピンチョス」(オリーブ、青トウガラシの酢漬け、塩漬けのアンチョビを串で刺したもの)に変化をつけた前衛的な調理法で、料理を説明しながら再現。スナップエンドウやイベリコ豚を使ったタラの料理なども含め合計4品を、ムヒカさんらのサポートで作った。試食もあった。

リーガロイヤルホテル(大阪市)総料理長の太田昌利さん(60)は「(水と油のように本来混ざり合わないものが均一に混ざり合う状態になる)乳化するテクニックが面白かった」と興味を示した。

剣先イカを大胆に使った料理

マグロのあぶり焼き。バスク地方ではビンチョウマグロを使うそうだが、これは本マグロだった

「前衛的な料理」と言うと大仰になるが、食べてみて「あれっ!?」と思うような料理のことである。定番の「ピンチョス」かと思って食べると、実はオリーブを潰して裏漉しし、それを増粘剤(アルギン酸ナトリウム)でゲル化してオリーブそっくりに仕立て上げたものだった、というサプライズである。

アルファットさんは、「家では定番のバスク料理を食べるが、外ではレストランでこのような前衛的な料理を食べる」とのことだった。寿司ネタなども、このように変化をつければ面白いものができて、顧客満足度も上がりそうだ。他にも「盛り付けるとき、数は奇数にするように。その方が不思議とおいしく感じるから」。

最後はレセプション。アルコールは出なかったが、大いに盛り上がった。女性は通訳さん

スペイン語での挨拶の後は、英語でたくさんの質疑応答が交わされた

なかなか話を聞く機会のないバスク地方のシェフの話を聞けて、これは貴重な機会だった。第三部のレセプションでも、参加者たちは熱心に、英語でシェフたちに質問を投げかけていた。

お誘いいただいた角山校長、ありがとうございました。またこのような機会があれば、参加させていただきます!

奈良新聞(11/22付)

午前の部冒頭で、角山校長のあいさつ。着物がよくお似合いだ

その様子が翌日(11/22)の奈良新聞に〈NAFICが海外交流特別講座 「美食の街」の技学び 前衛的バスク料理を実演〉という見出しで報じられていた。抜粋すると、

BCCの組織などについての講義

県立なら食と農の魅力創造国際大学校(通称NAFIC、角山美穂校長)は21日、桜井市高家(たいえ)の付属セミナーハウスと安倍校舎で、海外交流特別講座を開催。飲食業や観光業などに携わる県民ら約90人がスペイン・バスク地方の料理を学んだ。

午後の部では実演と試食。カメラが調理の過程を撮影してくれるのが、有り難い

美食の街と言われるスペイン・バスク地方。この日は同地方のサンセバスチャンにある料理専門(私立)大学「バスクカリナリーセンター」(BCC)から専任講師兼シェフのルイス・アルファットさんとマイケル・アギーレ・ムヒカさんが来校。伝統料理を元にした前衛的なバスク料理を実演し、同地方なども紹介した。NAFICが2022年12月にBCCと締結した連携協定の交流事業の一環。

オリーブの実のように見えるが、実は一旦すりおろして裏漉しし、増粘剤でゲル状に固めたもの

角山校長は「今回の学びが皆さんの仕事に生かされることを期待している」とあいさつ。アルファットさんが同地方の定番料理「ピンチョス」(オリーブ、青トウガラシの酢漬け、塩漬けのアンチョビを串で刺したもの)に変化をつけた前衛的な調理法で、料理を説明しながら再現。スナップエンドウやイベリコ豚を使ったタラの料理なども含め合計4品を、ムヒカさんらのサポートで作った。試食もあった。

リーガロイヤルホテル(大阪市)総料理長の太田昌利さん(60)は「(水と油のように本来混ざり合わないものが均一に混ざり合う状態になる)乳化するテクニックが面白かった」と興味を示した。

剣先イカを大胆に使った料理

マグロのあぶり焼き。バスク地方ではビンチョウマグロを使うそうだが、これは本マグロだった

「前衛的な料理」と言うと大仰になるが、食べてみて「あれっ!?」と思うような料理のことである。定番の「ピンチョス」かと思って食べると、実はオリーブを潰して裏漉しし、それを増粘剤(アルギン酸ナトリウム)でゲル化してオリーブそっくりに仕立て上げたものだった、というサプライズである。

アルファットさんは、「家では定番のバスク料理を食べるが、外ではレストランでこのような前衛的な料理を食べる」とのことだった。寿司ネタなども、このように変化をつければ面白いものができて、顧客満足度も上がりそうだ。他にも「盛り付けるとき、数は奇数にするように。その方が不思議とおいしく感じるから」。

最後はレセプション。アルコールは出なかったが、大いに盛り上がった。女性は通訳さん

スペイン語での挨拶の後は、英語でたくさんの質疑応答が交わされた

なかなか話を聞く機会のないバスク地方のシェフの話を聞けて、これは貴重な機会だった。第三部のレセプションでも、参加者たちは熱心に、英語でシェフたちに質問を投げかけていた。

お誘いいただいた角山校長、ありがとうございました。またこのような機会があれば、参加させていただきます!

奈良新聞(11/22付)