東京都江戸川区の豊田神社の狛犬

■ 狛犬は一対で神聖な場所を守護するために神社(寺院にもある)の参道の両側に設置されている。 「阿吽」、この言葉で仁王像を思い浮かべる人が多いかもしれないが、狛犬も向かって右側が口を開けた阿形、左側が口を閉じた吽形をしているのが一般的だ。これについては仁王の姿をまねた、という説もある。

ただし、例外もあって、京都の清水寺の仁王門前の狛犬は、なぜかともに口を開けた「阿形」。何年か前、「大人の修学旅行(贅沢三昧な旅行だった)」で京都に行ったとき(過去ログ)、同行したガイドさんの紹介でこのことを知った。

ところで狛犬はもともと向かって右側が獅子で左側が狛犬だったようだ。左右別の動物だったわけだが、次第に外観上の違いが少なくなって、まとめて狛犬と呼ばれるようになった、ということのようだ。

獅子は中国の動物、狛犬は中国ではない、異国の動物だったという説明もネット検索で見つけた。どうやら狛には異国のものという意味があるらしい。

少しまわり道をしたが、この江戸川区の豊田神社の狛犬は向かって左側は子持ち(子取り)で、意味はお馴染みの「子孫繁栄」。右側は挙げた手、もとい前足の下になにもない。ここには元々、玉があったのではないか。

左右共に玉を持っている狛犬や共に子どもを抱いて(?)いる狛犬もあるようだ。ネットで狛犬の画像を検索してみると、右が玉持ちで左が子付きという組合せが多いような気がする。玉には将来良いことが起こるように、物事がうまく運ぶようにといった意味があるという。

どのような理由で玉が無くなってしまったのか、なぜ狛犬と一体につくらなかったのか・・・。どうもうまい、なるほどな説明が浮かばない・・・。

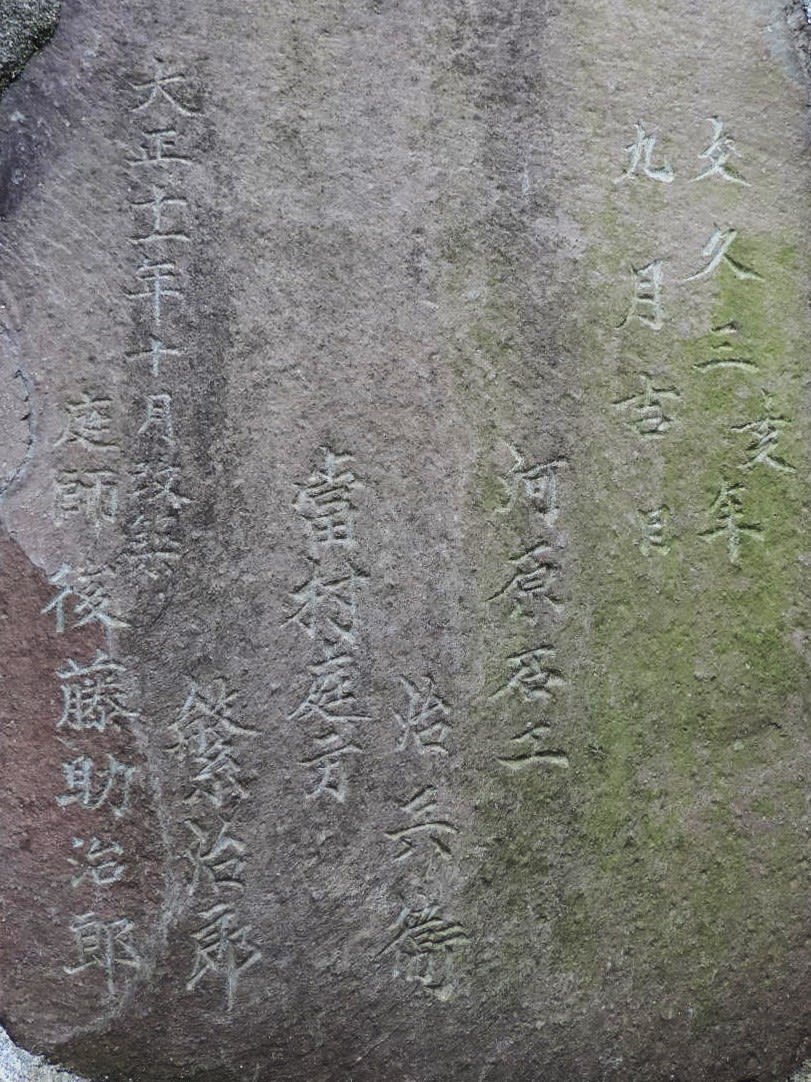

この狛犬は江戸末期(文久3年)に造られ、大正時代(大正11年)に改築されたことが台座の石に刻まれている。この改築の時に玉が割れてしまった? そうだとしたら、なぜその時、新たに玉をつくらなかったのだろう・・・。

♪ 謎が謎よぶ殺人事件 狛犬・・・。