(城山公園)

水俣が西南戦争の際、戦場になっていたというのは少し意外かもしれない。大口を守る辺見十郎太は来襲した官軍を迎え討つべく、なんと大口から三十キロメートル以上も離れている水俣まで遠征しているのである。

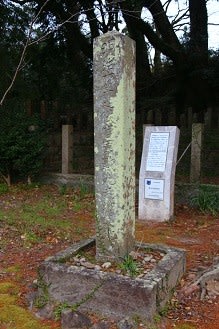

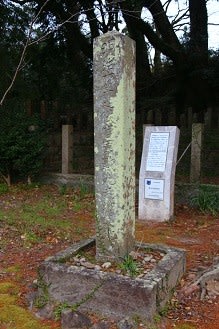

薩軍慰霊碑

水俣城跡は現在公園となっており、その一角に薩軍慰霊碑が建つのみである。因みに水俣城は、加藤清正が薩摩の島津氏に備えるために整備されたが、慶長十七年(1612)、幕命により廃城となった。

明治十年役十軍戦死者墳墓地

陣内官軍墓地

陣内官軍墓地の墓碑数は四十二基。その大半は、明治十年(1877)六月十八日、大口の高隈山の戦闘で戦死した東京、名古屋、大阪の各鎮台および近衛所属の将兵の墓碑である。

(久木野)

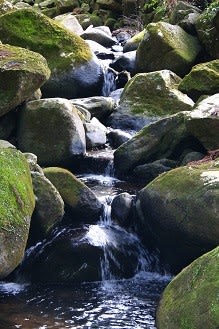

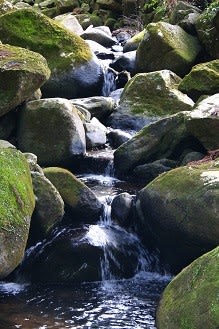

寒川水源

寒川水源地のある久木野の集落は、国道268号線から十キロメートルほど入った山の中にある。

寒川水源は、夏場は流しそうめんなどを楽しむ観光客で賑わうらしいが、私が訪れたのは全くの季節外れ。水源地の食堂「水源亭」も閉鎖されており、人の気配はなかった。食堂の中にイチイガシの御神木が生えている。

御神木

この御神木は、樹齢約二百年と推定されている。西南戦争の戦火は、久木野にまで及んだ。寒川地区も全ての家屋が焼失する被害を受けたが、この木だけが奇跡的に燃え残った。

水源亭を改築するに当たり、この木は切りたくないという地元の意向を尊重し、建物の中央に残すことになったという。

(深川)

この周辺が西南戦争の戦場となったのは、五月から六月にかけてのことである。国道沿いに「古戦の跡」という看板が建てられている。

古戦の跡

(徳富蘇峰記念館)

水俣を訪ねたのもほぼ二十年振りである。水俣というと水俣病のイメージが強いが、そのイメージとは程遠い本当に美しい街である。公害の元凶となった海の濃い藍色を見る限り、この場所で悲惨な公害があったとは想像ができないくらいである。

水俣市では悪いイメージを払拭するために全国に先駆けてゴミの分別に取り組み、環境保全では先進的な自治体である。

鹿児島県大口市(現・伊佐市)に勤務していた時、大口には産婦人科医がなかったため(現在は産婦人科医院ができたらしい)、出産のために隣県の水俣市か宮崎県えびの市まで行かねばならなかった。県境を越えるといっても、大口から水俣まで自動車で三~四十分くらいである。この道を何度も通ったものだ。

末娘が生まれたのは水俣の総合医療センターである。その娘も今春高校を卒業し、大学に進学する年齢になった。

徳富蘇峰記念館

医療センターのすぐ近くに市立蘇峰記念館がある。蘇峰、蘆花の兄弟は、父一敬(淇水)が明治三年(1870)熊本藩庁出仕に伴い、熊本に移り住むまで、それぞれ七歳と二歳までの幼少期を水俣で過ごした。

徳富蘇峰翁像

水俣市立蘇峰記念館は、昭和四年(1929)に蘇峰の寄附をもとに建てられた図書館(淇水文庫)だったものを、蘇峰・蘆花の資料を収集、展示施設として整備したものである。

(徳富蘇峰・蘆花生家)

蘇峰・蘆花生家

水俣市浜町に蘇峰・蘆花の生家が保存されている。その近所には蘆花の顕彰碑のある蘆花公園がある。

(蘆花公園)

蘆花公園

徳富健次郎先生顕彰之碑

(源光寺)

源光寺

源光寺は、官軍第三旅団の本営が置かれた。

薩摩藩では近世を通じて浄土真宗(一向宗)を禁制し、激しい弾圧を加えていた。しかし、信仰は根強く、肥薩国境近くの信者たちは、国境を越えて源光寺や西念寺に抜け参りに訪れていた。寺の仏壇裏の床下に薩摩部屋といわれる秘密の部屋を設けてあり、今もそのまま残されているという。

(牧ノ内)

徳富蘇峰夫妻の墓

牧ノ内の墓地に徳富蘇峰夫妻の墓がある。

徳富蘇峰は、文久三年(1863)、徳富家第八代一敬の長男として水俣に生まれた。熊本では四つの私塾と熊本洋学校、さらに東京英語学校等を経て、京都の同志社英学校に学んだ。十七歳で熊本に戻り、十九歳にして大江義塾を開校し、自ら塾長として塾生を指導した。明治十九年(1886)、二十三歳のときに出版した「将来之日本」がベストセラーとなり、一家を挙げて東京に移り、民友社を起して雑誌「国民之友」を創刊した。二十七歳のとき、「国民新聞社」を創立。明治、大正、昭和の三代にわたり言論界の重鎮として活躍した。五十五歳のとき「近世日本国民史」の修史に入り、八十九歳のとき実に三十四年かけて全百巻を完成させた。

郷土水俣を愛した蘇峰は、昭和三十二年(1957)、九十四歳で逝去したが、「死後、一片の骨にても郷土水俣に埋めたい」という希望に従って、当所に分骨埋葬された。

なお静子夫人は、十七歳のとき蘇峰の許に嫁ぎ、八十一歳で逝去するまで六十五年、蘇峰の伴侶として支え続けた。

水俣が西南戦争の際、戦場になっていたというのは少し意外かもしれない。大口を守る辺見十郎太は来襲した官軍を迎え討つべく、なんと大口から三十キロメートル以上も離れている水俣まで遠征しているのである。

薩軍慰霊碑

水俣城跡は現在公園となっており、その一角に薩軍慰霊碑が建つのみである。因みに水俣城は、加藤清正が薩摩の島津氏に備えるために整備されたが、慶長十七年(1612)、幕命により廃城となった。

明治十年役十軍戦死者墳墓地

陣内官軍墓地

陣内官軍墓地の墓碑数は四十二基。その大半は、明治十年(1877)六月十八日、大口の高隈山の戦闘で戦死した東京、名古屋、大阪の各鎮台および近衛所属の将兵の墓碑である。

(久木野)

寒川水源

寒川水源地のある久木野の集落は、国道268号線から十キロメートルほど入った山の中にある。

寒川水源は、夏場は流しそうめんなどを楽しむ観光客で賑わうらしいが、私が訪れたのは全くの季節外れ。水源地の食堂「水源亭」も閉鎖されており、人の気配はなかった。食堂の中にイチイガシの御神木が生えている。

御神木

この御神木は、樹齢約二百年と推定されている。西南戦争の戦火は、久木野にまで及んだ。寒川地区も全ての家屋が焼失する被害を受けたが、この木だけが奇跡的に燃え残った。

水源亭を改築するに当たり、この木は切りたくないという地元の意向を尊重し、建物の中央に残すことになったという。

(深川)

この周辺が西南戦争の戦場となったのは、五月から六月にかけてのことである。国道沿いに「古戦の跡」という看板が建てられている。

古戦の跡

(徳富蘇峰記念館)

水俣を訪ねたのもほぼ二十年振りである。水俣というと水俣病のイメージが強いが、そのイメージとは程遠い本当に美しい街である。公害の元凶となった海の濃い藍色を見る限り、この場所で悲惨な公害があったとは想像ができないくらいである。

水俣市では悪いイメージを払拭するために全国に先駆けてゴミの分別に取り組み、環境保全では先進的な自治体である。

鹿児島県大口市(現・伊佐市)に勤務していた時、大口には産婦人科医がなかったため(現在は産婦人科医院ができたらしい)、出産のために隣県の水俣市か宮崎県えびの市まで行かねばならなかった。県境を越えるといっても、大口から水俣まで自動車で三~四十分くらいである。この道を何度も通ったものだ。

末娘が生まれたのは水俣の総合医療センターである。その娘も今春高校を卒業し、大学に進学する年齢になった。

徳富蘇峰記念館

医療センターのすぐ近くに市立蘇峰記念館がある。蘇峰、蘆花の兄弟は、父一敬(淇水)が明治三年(1870)熊本藩庁出仕に伴い、熊本に移り住むまで、それぞれ七歳と二歳までの幼少期を水俣で過ごした。

徳富蘇峰翁像

水俣市立蘇峰記念館は、昭和四年(1929)に蘇峰の寄附をもとに建てられた図書館(淇水文庫)だったものを、蘇峰・蘆花の資料を収集、展示施設として整備したものである。

(徳富蘇峰・蘆花生家)

蘇峰・蘆花生家

水俣市浜町に蘇峰・蘆花の生家が保存されている。その近所には蘆花の顕彰碑のある蘆花公園がある。

(蘆花公園)

蘆花公園

徳富健次郎先生顕彰之碑

(源光寺)

源光寺

源光寺は、官軍第三旅団の本営が置かれた。

薩摩藩では近世を通じて浄土真宗(一向宗)を禁制し、激しい弾圧を加えていた。しかし、信仰は根強く、肥薩国境近くの信者たちは、国境を越えて源光寺や西念寺に抜け参りに訪れていた。寺の仏壇裏の床下に薩摩部屋といわれる秘密の部屋を設けてあり、今もそのまま残されているという。

(牧ノ内)

徳富蘇峰夫妻の墓

牧ノ内の墓地に徳富蘇峰夫妻の墓がある。

徳富蘇峰は、文久三年(1863)、徳富家第八代一敬の長男として水俣に生まれた。熊本では四つの私塾と熊本洋学校、さらに東京英語学校等を経て、京都の同志社英学校に学んだ。十七歳で熊本に戻り、十九歳にして大江義塾を開校し、自ら塾長として塾生を指導した。明治十九年(1886)、二十三歳のときに出版した「将来之日本」がベストセラーとなり、一家を挙げて東京に移り、民友社を起して雑誌「国民之友」を創刊した。二十七歳のとき、「国民新聞社」を創立。明治、大正、昭和の三代にわたり言論界の重鎮として活躍した。五十五歳のとき「近世日本国民史」の修史に入り、八十九歳のとき実に三十四年かけて全百巻を完成させた。

郷土水俣を愛した蘇峰は、昭和三十二年(1957)、九十四歳で逝去したが、「死後、一片の骨にても郷土水俣に埋めたい」という希望に従って、当所に分骨埋葬された。

なお静子夫人は、十七歳のとき蘇峰の許に嫁ぎ、八十一歳で逝去するまで六十五年、蘇峰の伴侶として支え続けた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます