京都二十四節気 そのニ 雨水

空から降るものが 雪から雨に変わり、雪が溶け始める頃 新暦二月十九日~三月四日(頃)

雪解け水(雨水の自然)

降る雪が雨に変わり、積もっていた雪や氷が解け始める頃です。昔、農耕の準備は、この「雨水」を目安に始められたといわれます。山から流れ出す清らかな雪解け水は、田畑を潤し、農作物を育む恵みの水でした。「雪は豊年の瑞(しるし)」といわれ、雪がたくさん降る年は、豊作になると考えられていました。人々は、春になると山から神様が降りてきて、豊かな水と実りをもたらすと信じ、山に感謝しながら暮らしたといわれます。雪解け水は、別名「雪代(ゆきしろ)水」や「雪汁(ゆきじる)」とも呼ばれます。

流し雛(雨水の暮らし)

3日3日は、女の子の健やかな成長を祈る「雛まつり」。その起源は、古代中国の禊(みそぎ)の行事であったといわれます。3月最初の巳の日に水辺で身体を清め、邪気を祓ったという故事に習い、日本でも紙や藁で作った形代(かたしろ)に身の災厄を移し、川や海に流すようになりました。この形代がいつしか貴族の姫君たちの人形遊び「ひひな遊び」となり、雛まつりの原型ができ上がっていったといわれます。この日、京都の下鴨神社では、さんだわらに乗せた紙雛を御手洗川に流し、子供たちの無病息災を願う「流し雛」が行われます。

撮影協力・写真提供 冨田屋

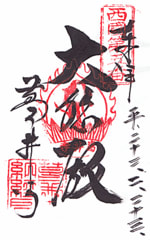

西陣くらしの美術館 冨田屋では、町家最古の雛人形とともに、2月20日から4月3日までお雛会が行なわれます。

コンセプト

四季のある国、日本。

桜が咲くこと、雨が降ること、紅葉が散ること、そして雪が降ること。

日本人は、その美しい自然の変化を、つい百年前まで、二十四の季節に分け見つめてきました。

私たち日本人が使ってきた旧暦の中では二十四の季節に沿った年中行事や風習と共に、風雅な暮らしを楽しむ工夫や知恵がありました。

それと同時に、永遠にめぐる四季の中で移ろい変わっていくものと、その変化の裏にある不変のものを感じとってきたのです。

新しいものがあふれていく現代社会のなかで古くから日本にある伝統を見つめなおすことそれは、移ろう季節のなかから不変のものをみつけだすことと似ています。

ますます季節感が失われていくなかで、二十四節気の暦をつうじて自然の変化を敏感に感じとれる繊細な感性と伝統の素晴らしさとそれとともにある大切な文化を伝えていきたいと思います。

その四季折々の美しさに触れるとき、自然のなかから生まれてくるこの国の美しさを改めて見つめ、「美」と「伝統」にめぐり逢える誇りとよろこびを共にしていきたいと思います。

空から降るものが 雪から雨に変わり、雪が溶け始める頃 新暦二月十九日~三月四日(頃)

雪解け水(雨水の自然)

降る雪が雨に変わり、積もっていた雪や氷が解け始める頃です。昔、農耕の準備は、この「雨水」を目安に始められたといわれます。山から流れ出す清らかな雪解け水は、田畑を潤し、農作物を育む恵みの水でした。「雪は豊年の瑞(しるし)」といわれ、雪がたくさん降る年は、豊作になると考えられていました。人々は、春になると山から神様が降りてきて、豊かな水と実りをもたらすと信じ、山に感謝しながら暮らしたといわれます。雪解け水は、別名「雪代(ゆきしろ)水」や「雪汁(ゆきじる)」とも呼ばれます。

流し雛(雨水の暮らし)

3日3日は、女の子の健やかな成長を祈る「雛まつり」。その起源は、古代中国の禊(みそぎ)の行事であったといわれます。3月最初の巳の日に水辺で身体を清め、邪気を祓ったという故事に習い、日本でも紙や藁で作った形代(かたしろ)に身の災厄を移し、川や海に流すようになりました。この形代がいつしか貴族の姫君たちの人形遊び「ひひな遊び」となり、雛まつりの原型ができ上がっていったといわれます。この日、京都の下鴨神社では、さんだわらに乗せた紙雛を御手洗川に流し、子供たちの無病息災を願う「流し雛」が行われます。

撮影協力・写真提供 冨田屋

西陣くらしの美術館 冨田屋では、町家最古の雛人形とともに、2月20日から4月3日までお雛会が行なわれます。

コンセプト

四季のある国、日本。

桜が咲くこと、雨が降ること、紅葉が散ること、そして雪が降ること。

日本人は、その美しい自然の変化を、つい百年前まで、二十四の季節に分け見つめてきました。

私たち日本人が使ってきた旧暦の中では二十四の季節に沿った年中行事や風習と共に、風雅な暮らしを楽しむ工夫や知恵がありました。

それと同時に、永遠にめぐる四季の中で移ろい変わっていくものと、その変化の裏にある不変のものを感じとってきたのです。

新しいものがあふれていく現代社会のなかで古くから日本にある伝統を見つめなおすことそれは、移ろう季節のなかから不変のものをみつけだすことと似ています。

ますます季節感が失われていくなかで、二十四節気の暦をつうじて自然の変化を敏感に感じとれる繊細な感性と伝統の素晴らしさとそれとともにある大切な文化を伝えていきたいと思います。

その四季折々の美しさに触れるとき、自然のなかから生まれてくるこの国の美しさを改めて見つめ、「美」と「伝統」にめぐり逢える誇りとよろこびを共にしていきたいと思います。