【原文】

いとあはれなる事も侍りき。さりがたき妻、をとこ持ちたるものは、その思ひまさりて、かならずさきだちて死ぬ。その故は、我が身をば次にして、人をいたはしく思ふあひだに、まれまれ得たる食物をも、かれに譲るによりてなり。されば、親子あるものは、定まれる事にて、親ぞ先立ちける。又母の命つきたるを知らずして、いとけなき子の、その乳を吸ひつゝ臥せるなどもありけり。

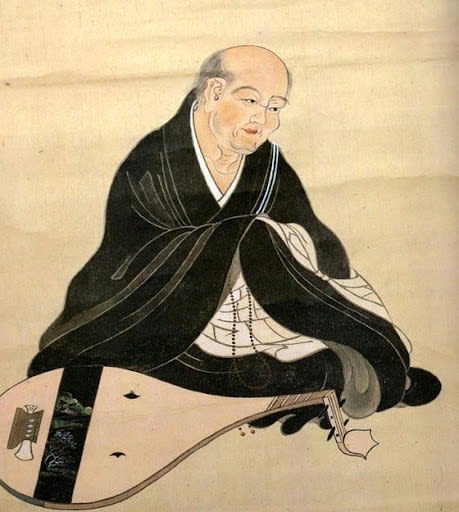

仁和寺に隆曉法印といふ人、かくしつゝ数も知らず死ぬる事を悲しみて、その首の見ゆるごとに、額に阿字を書きて、縁を結ばしむるわざをなんせられける。人數を知らむとて、四五兩月がほど数へたりければ、京の中、一條より南、九條より北、京極よりは西、朱雀よりは東、路のほとりなる頭、すべて四萬二千三百余りなんありける。いはむや、その前後に死ぬるもの多く、又河原、白河、西の京、もろもろの邊地などを加へていはゞ、際限もあるべからず。いかにいはむや、諸國七道をや。

近くは崇徳院の御位の時、長承のころとか、かゝるためしありけりと聞けど、その世のありさまは知らず。まのあたり珍らかなしかりし事也。

【現代語訳】

たいそう憐れなこともあった。離れがたい妻、夫を持ったものは、その愛する気持ちがまさるあまりに、必ず先に死んだ。その故は、自分の身を次にして、相手を大事に思うばかりに、まれに得た食べ物も、相手に譲るからである。したがって、親子の間では、決まって、親が先立って死んだのである。また、母親の命の尽きたのも知らずに、稚い子が、その乳に吸い付いたまま伏せるなどのこともあった。

仁和寺の隆曉法印という人は、このようにして人が数知らず死ぬ様子を悲しんで、死人の首が見えるごとに、その額に阿の字を書いて、成仏の縁結びをされたのであった。死人の人数を調べるため、四月五月にわたって数えたところ、京のうち、一条より南、九條より北、京極よりは西、朱雀よりは東の範囲に、路のほとりにあった頭の数は、合計四万二千三百あまりもあった。まして、その前後に死んだものも多く、また、河原、白河、西の京、もろもろの邊地などを加えれば、際限もない。いわんや、諸國七道を加えればなおさらである。

仁和寺の隆曉法印という人は、このようにして人が数知らず死ぬ様子を悲しんで、死人の首が見えるごとに、その額に阿の字を書いて、成仏の縁結びをされたのであった。死人の人数を調べるため、四月五月にわたって数えたところ、京のうち、一条より南、九條より北、京極よりは西、朱雀よりは東の範囲に、路のほとりにあった頭の数は、合計四万二千三百あまりもあった。まして、その前後に死んだものも多く、また、河原、白河、西の京、もろもろの邊地などを加えれば、際限もない。いわんや、諸國七道を加えればなおさらである。

近年、崇徳院の御位の時、長承のころだったかに、このようなことがあったと聞くが、その時のことはわからぬ。このたびのことは、自分がまのあたりに見たことであって、希代の出来事であった。

◆(現代語表記:ほうじょうき、歴史的仮名遣:はうぢやうき)は、賀茂県主氏出身の鴨長明による鎌倉時代の随筆[1]。日本中世文学の代表的な随筆とされ、『徒然草』兼好法師、『枕草子』清少納言とならぶ「古典日本三大随筆」に数えられる。