【原文】

| こゝに六十の露消えがたに及びて、更に末葉のやどりを結べる事あり。いはゞ狩人の一夜の宿をつくり、老いたる蚕の繭を営むがごとし。是を中ごろのすみかにならぶれば、また百分が一に及ばず。とかくいふほどに、齢は歳々に高く、すみかはをりをりに狭し。その家のありさま、世の常にも似ず、廣さはわづかに方丈、高さは七尺がうちなり。所を思ひ定めざるがゆゑに、地を占めて作らず。土居を組み、うちおほひを葺きて、継ぎごとにかけがねをかけたり。若し心にかなはぬ事あらば、やすく外へ移さむがためなり。その改め作る事、いくばくの煩ひかある。積むところわづかに二輌、車の力を報ふほかは、さらに他の用途いらず。 今、日野山の奧に跡を隠して後、東に三尺余りの庇をさして、柴折りくぶるよすがとす。南、竹のすのこを敷き、その西に閼伽棚を作り、北によせて、障子をへだてて阿彌陀の畫像を安置し、そばに、普賢をかき、前に法華経を置けり。東の際に蕨のほとろを敷きて、夜の床とす。西南に竹のつり棚を構へて、黒き皮籠三四合を置けり。すなはち、和歌、管絃、往生要集ごときの抄物を入れたり。傍に琴、琵琶、おのおの一張を立つ。いはゆる折琴、継琵琶これなり。仮の庵のありやう、かくのごとし。 |

【現代語訳】

ここに六十の露命が尽きようとするに及び、更に臨終の庵を結んだことがあった。いわば、狩人が一夜の宿を作り、老いた蚕が繭を作るようなものである。これを二番目の家と比べると、また百分の一にも及ばない。とかく言ううちに、齢は年々高くなり、住処は転居するごとに狭くなったわけである。その庵の有様は、世の常に似ず、広さはわずかに一丈四方、高さは七尺に達しない。場所をここと決めて作ったわけではないから、土地を買って建てたわけではない。土台を組み、粗末な屋根を葺いて、継ぎ目ごとにかけがねをかけた。もしも心にかなわないことがあれば、簡単に外の土地に移すためである。作り直すにも、どれほどの面倒があろうか。積荷にしてわずかに車二両分、車代を支払うほかは、さらに別の費用がかからない。

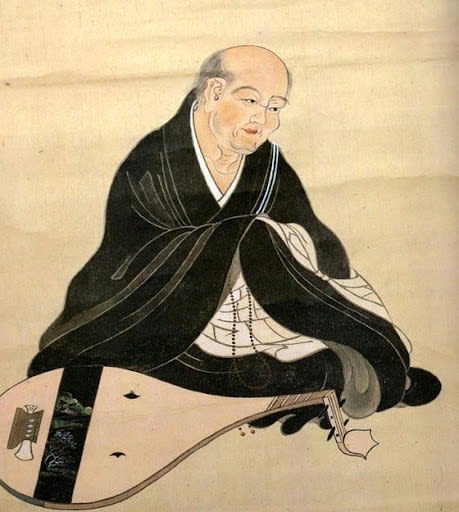

いま、日野山の奥に隠居して後、方丈の庵の東に三尺余りの庇を出し、柴を折りくべる便宜とした。南にはすのこを敷き、その西に閼伽棚を作り、北側には、障子を隔てて阿弥陀の画像を安置し、そのそばに普賢菩薩を描き、その前に法華経を置いた。東の際には蕨の穂を敷いて、夜の寝床とした。西南には竹の吊り棚を構えて、黒い皮籠を三つ四つ置いた。そしてそれに、和歌、管弦、往生要集などのような抄物を入れた。傍らには、琴、琵琶、おのおの一張を立てた。いわゆる折琴、継琵琶のことである。仮の庵のありさまは、このようなものであった。

いま、日野山の奥に隠居して後、方丈の庵の東に三尺余りの庇を出し、柴を折りくべる便宜とした。南にはすのこを敷き、その西に閼伽棚を作り、北側には、障子を隔てて阿弥陀の画像を安置し、そのそばに普賢菩薩を描き、その前に法華経を置いた。東の際には蕨の穂を敷いて、夜の寝床とした。西南には竹の吊り棚を構えて、黒い皮籠を三つ四つ置いた。そしてそれに、和歌、管弦、往生要集などのような抄物を入れた。傍らには、琴、琵琶、おのおの一張を立てた。いわゆる折琴、継琵琶のことである。仮の庵のありさまは、このようなものであった。

◆(現代語表記:ほうじょうき、歴史的仮名遣:はうぢやうき)は、賀茂県主氏出身の鴨長明による鎌倉時代の随筆[1]。日本中世文学の代表的な随筆とされ、『徒然草』兼好法師、『枕草子』清少納言とならぶ「古典日本三大随筆」に数えられる。