|

12月8日 真珠湾を忘れるな

クイズだ。さて、きょうは、何の日か。

ほとんどの日本人が忘れているが、太平洋戦争が勃発した日だ。

69年前の十二月八日未明、日本海軍はハワイの真珠湾に停泊中のアメリカ艦隊を急襲した。

朝刊では、朝日新聞の「天声人語」が、わずかにふれているだけだ。いま、ふたたび勇ましい言説が飛び交っているのを、コラムでは憂えている。

ジョンレノンの誕生日よりも、日本人としては、忘れていけない日であろう。決して愉快な記念日ではないが。

奇襲により大損害を被ったアメリカは、この日を「屈辱の日」とし、「リメンバー・パールハーバー」をスローガンに第二次世界大戦に参戦したのだ。

今も各地でラッパが吹奏され、5000人の犠牲者の追悼がおこなわれている。69年前のきょうを、決して忘れることはない。

大勝利と戦果に日本中が沸いた真珠湾から広島、長崎に至る44ヶ月で、戦いの決着がついた。

無謀な戦争の損害は、図りしれない。たった4年間で、日本人だけでも、300余万人の人命と海外資産をことごとく失った。

太平洋全域に戦線が拡大し、日本軍兵士の戦没者270万人、うち70%は補給を断たれたあげくの餓死といわれる。

これほどの犠牲を出しては、大義も正義もただむなしい限り、日本の大悲劇であった。

誰が計算しても太刀打ちできない戦力の差を無視して、不毛な戦いの火蓋を切ったのは信じられない。

精神力で勝てると信じた当時の為政者たちが、時代の空気でそう考え、時の流れに押し流された。

いったい、だれが国益に思いをいたしたのか。だれがリスクを計算したのか。

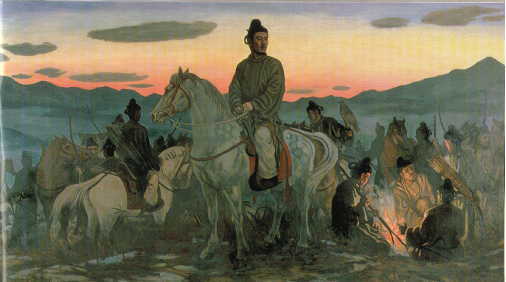

「坂の上の雲」の日露戦争当時の閣僚、伊藤博文たちのように、腰抜け、軟弱といわれようが、高所からリスクを計算し落としどころを探す。

努力は報われず、民意の猛烈な反発は必至であっても、戦争指導者の責任とはそういうものだろう。

昭和16年当時、大詔による戦いの大義も、当初は、東洋平和から、最後の本土決戦の段階では、一億玉砕して「国体護持」のスローガンに収れんした。

国体を守って死ぬ。竹やりが武器だと、大新聞も叫んだ。

当時の為政者、とくに戦争指導者はなにを判断材料に、国民を破滅に追いやったのか、さまざまの研究を通じて、あきらかになりつつある。

69年前、「大日本帝国」は、なぜ真珠湾攻撃という大きな賭けに打ってでざるを得なかったのか?

尖閣列島事件で、中国が、レアメタルの禁輸を報復措置としてちらつかせると、急所をつかれた日本政府はあわてふためいた。

日本のような島国は、戦略物資(食料もふくめて)を禁輸されると、危機感で逆上する。

もともと日本の石油自給率はゼロにひとしい。石油がなければ、軍艦も動かせず航空機も飛ばせない。死んだ連合艦隊である。

昭和16年当時、アメリカから石油の輸出を絶たれそうになると、日本は、当時のオランダ領のインドネシアの石油へ目を向けて、仏印に軍隊を進駐させたのが、悲劇の引き金になった。

この進駐に、意外にもアメリカが抗議して石油の禁輸に踏み切ったとたん、昭和16年初頭から、海軍軍令部の若手参謀たちのかねて立案した開戦へのシナリオにスイッチがはいり、

自動的に動き始めた。

巨大な荷物用エスカレーターのような膨大な兵力物資の動員は、動き始めると後戻りできない。

ワシントンでの外交で時間をかせぎながらの戦争準備、それも成算のない作戦が進んでいった。なぜ、とめられなかったか。

結果的に300万人の人命を失い海外資産をすべて失う国益のとりかえしのつかない損失に誰も責任をとろうとしない日本独特の立て割り組織の欠陥だったろう。

これは、戦後もたれた海軍軍令部のエリート責任者たちの「海軍反省会」の録音でもあきらかである。

このまま座して死を待つよりは、という死中に活を見出すという哲学は、外交無視につながる。リスクに目をつぶる思考停止である。今の経営者には考えられないシミュレーションだ。

開戦反対派でアメリカ通だった山本五十六連合艦隊司令長官は、半年ならば暴れて見せましょうと述べたと伝えられている。

はたせるかな、パールハーバー直後のミッドウエー開戦でたちまち連合艦隊は壊滅した。

日本人独特の精神論は、しばしば合理的でないことが多い。頭脳に優れていても視野の狭い軍人が、武力という権力を握った際には。

国を憂えるとして、現場の中堅将校が暴走したケースは、満州事変以後跡を立たない。日本の歴史だけでなく、世界どこの国でも、武力を文民がコントロールするのは困難だ。

昭和天皇の回顧録でも、開戦時も終戦時も、軍部のクーデターを恐れていたことがわかる。

食料自給率。そんなことは、かまわずに、日本は、戦争を始めた。

軍隊は、米と飯ごうを背負って、戦地を転戦する。戦域が広がると補給作戦は無視され、食料の現地調達が命令された。

住民のなけなしの食料の略奪につながり、情け深い天皇の軍隊のはずの「皇軍」は住民の怨嗟のまととなった。

補給戦略なく各地で孤立した日本軍は、銃弾が尽き戦って倒れる兵士よりも、戦地で飢えて死ぬ兵士が70% と総括されている。

いたましいかぎりだ。NHKの「戦争証言 」アーカイブが、生存者の肉声で、くわしく証言している。

あの頃、少年のぼくらは、毎日ほんとに空腹だった。

銃後の日本は、食糧配給も破綻し飢餓状態におちいり、家々でかぼちゃなどを植えて飢えをしのごうとしたが、空腹は満たせない。

戦後も、都市住民は、近郷の農家に頭を下げ、着物などと物々交換で、米や芋など 分けてもらおうと右往左往した。

食料余剰国のアメリカは、チャンスとばかり、占領直後から、戦略的に、小麦や脱脂粉乳を日本の学校給食などに制度として導入した。

戦時需要が消失したので渡りに船というわけだ。いまでいう「職育」マーケッティングで日本中にキッチンカーを走らせパンづくりを教えた。

いまだに学校給食に米食は根付いていない。戦後、日本人が米を食べなくなったのは、ここに始まる。以後の米価低迷もしかりだ。

世界と貿易するにあたり、自国の農業をどう位置づけるかに各国が悩んでいる。

しかし、世界をおおう市場原理には、さからえないと肝に銘ずべきである。開かれた島国状態で、食料自給率をあげるには、無理がある。

資源のない島国が関税の自由化の原則撤廃、非関税障壁に抵抗したら、どうなるか?

農業従事者が食えないし、 かれらは、ときには、国益に反して、土地の有効利用を妨げる既得権者の立場でもある。

第一に、農地は、土地という資産である。いまや、換金可能となった。作物を植える義務はないにひとしい。農地改革を経て既得権益となった。

大規模経営で効率をよくしようとするビジネスモデルは農家にはなじまないだろう。公共事業とは、土地を買い取らせるチャンスにほかならない。

その権益をめぐって、選挙の一票が動く。

第二に、米を主製品とする農業が、職業として、後継に値しない、ペイしないとみる若い人が増えて頼れない時代になった。

農業従事者は,年老い、人口が年々減って回復する見込みはない。

炭鉱労働や介護労働と同じく、若い層が家族を養いこどもに教育を与える十分な収入が保証されていないことに気付いたのだ。

もはや蒸気機関車が走れないように産業革命が起きた。米を中心とした農業は、まもなく耕作者がいなくなり、炭鉱と同じように衰退する。麦作がそうだった。そばもそうだ。

市場原理には、逆らえない。

農業をやる気のない農家の耕作放棄地に、都市に住む住民の税金で補てんするのは、無理がある。農家の人々は、農協か役所か工場に勤めて収入を得る。

困ったことになっている。選挙で勝つことが、はたして国益にかなうことになるのか。地方に有利な定数配分も問題だ。農地問題には新聞も歯切れが悪い。

いまの政府は、小選挙区の眼先の一票がほしくて、これからの国益

2眼をそむけてしまいそうだ。全有権者のうちの2.5%の票に、日本の将来がふりまわされている。

それを、てこに、政権を揺さぶろうとする「旧自民党的勢力」が与党にどっかり座っている。

GDPに占める第一次産業は、わずか1.5%だ。農業人口は260万人、全有権者の2.5%に過ぎない。

日経新聞によれば、外国の政府関係者が不思議がっているという。

「農家の反対が、本当に日本の政策を左右しているのか?」と。

島国は、戦略的互恵つながりでしか生き延びられないと腹をくくるべきだろう。国策として、生き残るには、何を売り、何を買うか。

つぎに、万一、戦略的禁輸を食らった時のリスク管理をどうするか。歴史をふりかえり、太平洋戦争の甚大な損害に学ばねばなるまい。

資源に乏しい戦前の日本は、農地をもとめて、満州に進出した。王道楽土と、きれいごとの大義をふりかざしたが、農地を取り上げられ匪賊化した現地の農民と衝突した。

石油を求めて、南方に進出をはかったが、たちまちアメリカなどの反枢軸国に阻止された。石油の禁輸解除には、日本軍の中国からの撤退が条件だった。

ハル通告には、ならぬ堪忍、するが堪忍だったろう。だが、これまで10万の兵士の血を流した陸軍はそれは飲めないと蹴った。

それが、300万人の命を奪った開戦の直接の引き金になった。

島国の日本は、こんご、かりにどんなに追いつめられても妥協点を探し知恵をしぼって、資源を、継続的に、信頼できる相手国から入手できる道をさがすべきだ。

69年前の無分別な方針により、300万人の犠牲を払って得た貴重な教訓だ。

相手の善意に期待しすぎてもいけないし、もう武力の脅しでは解決できない。あくまで互恵のつながりでないと、いい関係が持続できない。

たとえば、アフリカに対する中国や韓国の果敢な資源獲得戦略を手をつかねてぽかんとみていてはいけない。

投稿者 nansai : 2010年12月09日 15:20

All Rights Reserved, Copyright (C) 2010, NIPPON SP CENTER, Co.,Ltd. & SKYARC System Co., Ltd,

|