メディアに多い欠陥商品 2006年08月29日(火) 「ブログ阿智胡地亭の非日乗」から掲載

自動車から瞬間湯沸器など、欠陥商品の記事は新聞や週間誌、テレビなどに出ない日がないくらいよく目につきます。

それらの記事が掲載される新聞や雑誌、また報道するテレビ番組も実は全部「商品」なのですが、以前に比べてもこの「商品」が

殆ど全部欠陥品に近いという事がなかなか表に出ません。

小学校の教科書から活字になじむせいか「活字になったものは正しい」となんとなく自分は思い込んでいる。

どうもそれにつけこまれているような気がします。

欠陥の原因は次のようなことかと思っているのですが。

*どのマスコミもブランド大学出の25,6歳くらいからの“チョー優秀な連中”がノートパソコンを駆使して記事を作る。

前の同じような記事をコピー&ペーストして・・・。

同じ業界の中で、他社の記事のパクリをやるのがちょいちょい出て、最近表沙汰になるのが多いのは「コピー&ペースト」に

学生時代から馴れているから?

*直接取材しなくても警察もお役所も懇切丁寧な書き物を配布してくれる。勿論それには、かれらに都合の悪いことは

一切書かれていませんが。

*そして正社員はクーラーの効いたオフィスで編集。

取材現場は下請けの記者とカメラマン。彼らが被害者の自宅へ突撃取材をして、事件や事故で傷ついた家族をもっと傷つけても、

大手新聞や大テレビ局の経営者は、「以後気をつけるよう取材担当者に注意します」で終わり。

ブツの欠陥で怪我人や死人が出れば、髪の毛のあるなし色んな頭が下がるのをよく見かけるが、人の心を傷つけたり、

迷惑をかけたり、誤報をしてもマスコミの経営者が頭を下げるのを見たことはない。それらは本来大きな欠陥商品なのに。

誤報などの「お詫び」も時にはあるが、目に付かない場所に小さな記事ですまされることが殆んどだ。

☆印刷されていない白い紙面は一枚も出せない

何も映っていない白い画面を一秒も出せない

「特殊な商品」。

それが新聞、雑誌、テレビです。

何かを印刷せざるを得ない、

何かを電波に乗せざるを得ない。

そのためには「手段を選ばない」と言う前提がこの業界には昔から常にある。・・・・それが欠陥を常に内包している。

そういう思いで新聞やテレビと付き合って自己防衛しないと、いろんなアホなことを吹きこまれてワヤにされそうです。

一部引用・・・

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、東京都での自宅療養を余儀なくされている感染者数は、入院調整中を含めて約2万5000人を超える。容態が急変して、亡くなる悲劇も相次いでいる。 医療を受けられずに重症化している感染者を救う手立てはないものか。自宅療養の患者を診療する在宅医からの「もう限界だ!」との悲痛な叫びに突き動かされて、東京都医師会の尾﨑治夫会長が提案するのが“野戦病院”だ。 感染者を一堂に集めれば症状を見守ることができる。医療側にとっても効率的だ。だが、行政の腰は重い。「都は現場をわかっていない」と怒りの声を上げる尾﨑会長のいら立ちは、頂点に達している。

「国も東京都も、やる気がないんだからムリだね。かつて安倍(晋三首相)さんは民主党政権を『悪夢』と言ったけど、今の状態こそ悪夢だよ」 感染者の急増が収まらない8月18日のことだ。筆者と電話で話す尾﨑会長の声は、明らかにいら立っていた。 ■「野戦病院を作らなければ乗り切れない」 自民党員である尾﨑会長が、本心から「悪夢」と思っているのかは、うかがい知れない。だが、憤懣やるかたない思いを抱いていることだけは確かだ。

尾﨑会長がFacebookに、突然“野戦病院”構想を打ち上げるメッセージを投稿したのは、その3日前の8月15日の深夜だった。画像クリックで全文に飛びます。

東京に「野戦病院」が絶対必要なのに進まない事情(東洋経済オンライン)#Yahooニュースhttps://t.co/hibdXmOeCR

— achikochitei (@achikochitei1) September 2, 2021

3か月に一度の口腔ケアのクリーニングが済んで病院の外にで出たら随分涼しく感じたので、つい駅に向かい 久しぶりに総武線に乗り両国のいきつけの立ち食いそばの店に向った。

あたりは本当に人の流れが少なくゴーストタウンもかくやと思わされた。

固定客がついている店は強い。こんな状況でも店に人が途切れることはない。

九月ですね。夏の名残りを感じつつ☺️

— 俵万智 (@tawara_machi) September 1, 2021

百枚の手紙を君に書きたくて書けずに終わりかけている夏

思い出の一つのようでそのままにしておく麦わら帽子のへこみ

地ビールの泡(バブル)やさしき秋の夜ひゃくねんたったらだあれもいない

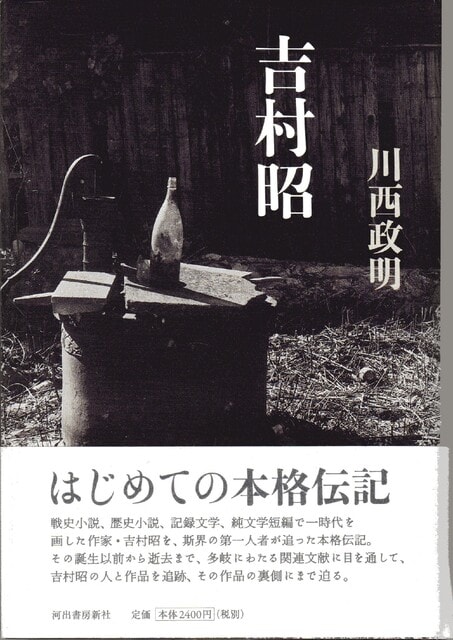

吉村昭の小説は骨太の構成で、吉村昭は端正な文章を書く作家だった。文章は時間をかけてよく練られており、余分な語句はそぎ落とされている。

一歳違いの小説家 城山三郎とおなじく 日本は必ず米英に勝利すると信じて戦時下の学生生活をすごし 敗戦に大きな大きな絶望感を抱き、日本と日本人に幻滅感を抱いて

戦後の日本を生きるためにサラリーマンをしながら、プロの小説家としての文章を苦労しながら身に着けて行った。

吉村昭は自分に徹底的に厳しく、自己に妥協するということがない人だった。真に宗教的にストイックなと人だと私は思う。

この本は 2008年に買ったがまだ読んでなかった。 東京へ引っ越してからは居住事情から自分用には本棚は小さなものが一つになったが

この本は捨てないで持ってきた。

今なら図書館で借りる範疇の本だが、評伝と作品紹介が旨く構成されていてもっと早く読んでおけばよかったと思った。

吉村昭の生涯は確か「雑誌ちくま」に自分で長年掲載・・いや逝去後奥さんの津村節子さんが詳しく連載で書いていたのを毎号楽しみに待っていた。

彼には学生時代の肺結核で殆ど死に体からなんとか生き抜いてきた体験がある。また長じてから兄の吉村家の家業を手伝った東京の商売人の体験もある。

戦争で神国不滅 大日本帝国のあっという間の情けない瓦解も体験した。教師の態度が傲慢から卑屈へ手のひら返しになったことも知った。

個人としても社会人としての生存上で 激変きわまりなく、また滅多にない過酷な年月を 彼は小説を書くことで、人間としてのおのれの尊厳を保って行こうとした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2005年08月27日(土)ブログ「阿智胡地亭の非日乗」に掲載

「大黒屋光太夫 上下」

吉村昭著

新潮文庫

平成17年6月1日初版発行

定価各514円(税別)

☆難波発の名古屋行き近鉄特急が三重県内に入り、白子駅に近づくと、「大黒屋光太夫の生地、白子」と言う大きな看板が目に付きました。

この路線にはもう何年も何回も乗っているのに、いままで気がつきませんでした。

大黒屋光太夫は井上靖が書いた「おろしゃ国酔夢譚-昭和41年刊」(海外あちこち記その19)を読んでいたので、彼が伊勢の生まれである

ことは知っていましたが、白子に関係していたことは忘れていました。

今回新潮文庫から出た吉村昭が書いた「大黒屋光太夫」上下を、あらためて読む気になったのは、あの看板をこの夏に四日市に行ったとき見た

からかもしれません。そしてこの吉村本が平成15年に毎日新聞社からハードカバーで出たのが、鈴鹿市があの看板を出す事になったきっかけかな

と想像しました。

江戸時代に、白子から江戸へ向かう千石積みの廻船が難破して、ロシアへ流された17人の日本人(うち10年後に二人だけが江戸の土地を

踏むことが出来た)がいました。かれらの、この遭難記録小説を読んで思ったことが2点あります。

その一つは「この男を生まれた国へ返してやりたい」と、当時のロシア人貴族や高官に自然に思わせ、そのための協力を彼らに最大限させた

「大黒屋光太夫」と言う男の人間の魅力と、それを周囲に認めさせ得た彼の人間関係能力・コミュニケーション能力の高さです。

もう一つは「地方に今でも発掘される日本の歴史資料の奥の深さと、歴史記述はその時々に得られる資料を超えられない」と言う面白さです。

「光太夫の人間性とその驚異的な望郷の思いが周囲を変えていく」

彼の一行の前にも何人もの遭難者がロシアにたどり着いていますが、帰国できた人間はいませんでした。

なぜ彼ら一行が、カムチャッカ半島から、モスクワよりまだまだ西側の当時の都、ペテルスブルグまでエカテリーナ女王に帰国を直訴する

旅に出ることが出来たのか、そしてなぜ謁見を実現出来たのか?そしてなぜ帰国出来たのか?

吉村昭は直接的にこの点に焦点をおいているようには思えませんが、この本を書く大きな動機の一つに,このことがあったに違いありません。

当時の白子浦は全国の湊の中でも特別な地位を占めていました。その理由をこの本から要約すると;

「家康は本能寺の変のあと三河へわずか30数名の手勢と共に落ち延びたが、伊賀者の巧妙な手引きで、途中の郷民の落ち武者狩りに会わずに、

信楽から加太越えで白子浦にたどりついた。そしてこの地の廻船業者に渡船を依頼した。業者は快諾して船を出し一行は無事に三河の国大浜に

上陸して岡崎に帰城した。

その後、これを多として幕府は白子浦は特別な港として目をかけ、紀州藩の藩領にし、江戸に大店を持つ伊勢商人たちの商品積出港ともなって大いに発展した。

光太夫はそんな環境の中に育ち「神昌丸」の沖船頭としてこの航海の指揮を執りましたが、彼は一言で言えば、船乗りを生業(なりわい)にした

人間ではなく商人(あきんど)として育った人間でした。

この本を読んで当時の日本の第一級の商人は、この時代の世界水準で言っても、世界のどこに出ていっても全く一流の人間であったと思いました。

彼は、宮廷の高官、高級軍人、貴族、そして宿屋の主人や庶民やその他の誰の前でも臆することなく、誰の前でも態度を変えずに、

自分の思いや考えを述べています。江戸時代に生まれ、育った人間の、この一人を知ったそのことだけでも、この上下2冊1080円は貴重な投資でした。

☆大黒屋光大夫はなぜロシア語をマスターできたか

井上靖の「おろしゃ国酔夢譚」と吉村昭の「大黒屋光大夫」は共に伊勢国白子の船頭「大黒屋光大夫」を題材に取り上げた小説だ。

彼は江戸へ向かった船が暴風に会い、カムチャッカ半島まで漂流した。

どうしても故郷の伊勢白子まで帰るという執念で生き延び、ロシア語を身につけ、周囲のロシア人のサポートを得て、

当時のロシアの首都サンクトペテルブルグへ上る。そして何回かの挑戦の末、エカテリーナ女帝に面談し、彼女の心を捉え、

また苦労の末幕末の日本に戻ってきた。この男の生涯は、知らぬ他国の多くのロシア人を人間として自分に惹きつけたこと、

自分で運命を切り開いたことを知ると、教科書で習った江戸時代の町人のイメージを根底から変える。

冬のシベリアを橇で渡る過酷な道中の描写だけでも物凄いものがある。

井上靖が本を書いた当時の史実の発掘の限りでは、日本に辿り着いたあと江戸で幽閉されたままで生涯を終えたように書かれているが、

吉村昭は白子に何度も足を運び、村の旧家に残された古文書の中に、光大夫が密かに江戸から白子を訪ねた記録を見つけ出した。

吉村昭の小説にはその感激モノの挿話も記されている。

大黒屋光大夫はいかにしてロシア語を身につけたかは2冊の小説にも副テーマとして描写されているが、英語教育の論評にサンプルとして

光大夫が引用されていた。やはり光大夫はいまもこうして生き延びている。

『英語のお勉強 (副題:なぜコーダユーはロシア語をマスターできたのか)』 引用元。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追悼 吉村昭

昭和2年、東京の日暮里に生まれた吉村昭さんは根っからの町ッ子であった。ちょっとした言葉の言い回しや気の遣いかたに東京人特有の気質がうかがえた。

・・・中略・・・

敗戦まもなく20歳の吉村さんは肺結核の末期患者であった。半年間で60㌔の体重が35㌔まで減少した。

そんな大病の経験をしたせいか、吉村さんには生きるうえでの自分なりの流儀があった。

みずからの真情をあからさまに吐露することを嫌い、はにかみや、謙虚さや、少々のことなら我慢する、といった、古い東京人の培っていた節度をわきまえていた。

対人関係においても、なるべく相手のよい点を強調して、全体を容認しようとした。しかし、物事や人間関係の基本に関しては、理非曲直がはっきりしていた。

その二,三の現場に立ち会った私は、吉村さんのけじめのつけかたのきびしさに、むしろたじろいだ。吉村さんなりの好き嫌いの基準はいろいろあったのだろうが、

相手の立場を考えない、手前勝手な人間には、一番我慢がならなかったに違いない。

われわれはまた一人、昭和の戦前、戦後を生きた、さわやかな東京人を失った。

文壇というものが今あるとして、吉村さんはそれまでの文壇が作り上げた良質な美学やモラルをだいじにした。

そして文壇人と生きることに誇りを持ち続けた人、と思う。だが、作家は作品がすべて、と割り切って、孤独な創作作業に徹し、文壇付き合いというのを余りしなかった。

畏敬するあまたの作家を持ったが、自らちかづくということはなかった。

・・・・以下略。

筑摩書房月刊PR誌「ちくま」10月号

[哀悼 吉村昭] 大村彦次郎より抜粋引用。

なお畏敬する吉村昭さんは自らの生命をこのようにしておえました。