(名古屋市緑区鳴海町向田 2006年11月26日)

扇川沿いに鎮座する浅間神社は、北側の如意寺の鎮守として創建したとされ、元は古鳴海(緑区小森)に鎮座していたという。元文二年(1737)現在地に遷座し、鳴海八幡宮の祭礼の際の御旅所(神輿渡御の際に神を奉安する場所)となった。

(川崎市高津区溝口)

慶長二年(1597)徳川家康の命により、用水奉行であった小泉次大夫が開削した用水である。二ヶ領用水は多摩川上河原(多摩区布田)で取水され、分流合流を繰り返して最下流は鶴見まで達した。多摩川右岸の二ヶ領用水に対し、左岸は同じく小泉次大夫が手掛けた六郷用水(丸子川)がある。

(関連記事:久地円筒分水)

(名古屋市緑区鳴海町城 2006年10月26日)

朱鳥元年(686)扇川に面する天神山に創建された成海神社は、応永元年(1394)鳴海城主安原宗範によって南側の現在地に遷座されるまでこの地に鎮座した。その後、跡地は天神社が祀られ、境内には日本武尊(やまとたけるのみこと)が鳴海で詠んだという歌「奈留美良乎 美也礼皮止保志 比多加知尓 己乃由不志保尓 和多良牟加毛(鳴海浦を見やれば遠し火高(大高)地にこの夕潮に渡らへむかも)」を刻んだ石碑がある。

(名古屋市緑区鳴海町相原町 2006年11月26日)

高台に四脚門のある曹洞宗瑞泉寺は、応永三年(1396)に鳴海城主安原宗範によって瑞松寺として創建され、応仁、文明の兵火により衰退したが、宝暦年間(1751-59)に至り伽藍が再興されている。県指定文化財の四脚門は、三間一戸の重層門で、宇治の黄檗宗万福寺総門を模しているという。

(名古屋市緑区鳴海町上中町 2006年11月26日)

東海道鳴海宿の一角に浄土真宗の寺院がある。永享四年(1432)鳴海の領主森山左近三郎吉勝が帰依し入道浄空となって浄泉寺を創建したのが始まりという。文明十年(1478)兵火により三町(330m)南の現在地に移転している。

(愛知県刈谷市熊野町 2006年11月26日)

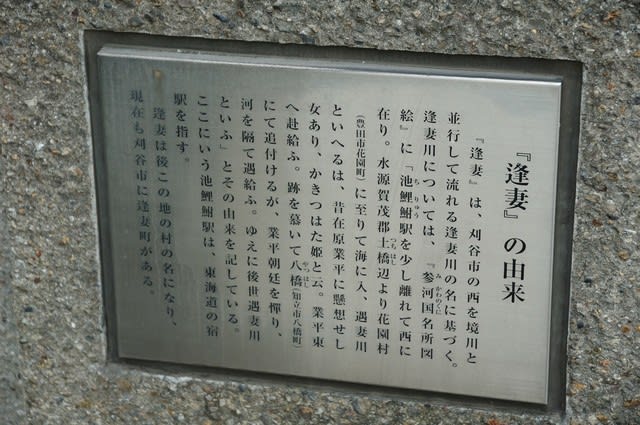

JR化後の昭和63年(1988)開設の東海道線の駅である。「逢妻」の由来は、在原業平を想う女、かきつばた姫が、業平東国へ赴いたあとを慕って三河八橋にて追い付けるが、業平は朝廷を憚って川を隔てて逢った。故に後に逢妻川と呼ぶ。然し、かきつばた姫は別れ悲しんで病となり、川のほとりの池に身を投げた。

(東京都墨田区錦糸)

江戸時代前期、湿地帯であった付近が開発された頃、旧柳島村の鎮守として祀ったのが始まりという。その後、明治政府の陸軍糧秣廠本所倉庫設置の際や昭和初期の錦糸公園設置の際に神社が取り払われたが、周辺に災いが発生した由をもってその都度祀り直されいる。

(五社大明神 名古屋市西区中小田井 2006年11月30日)

創建時期は不詳であるが、誉田別尊(ほんだわけのみこと)を主神として祀り、摂社に愛宕、熊野、神明、天神合わせて五柱を祀る。また、小田井城主織田寛維(とおふさ)が社殿を造営している。