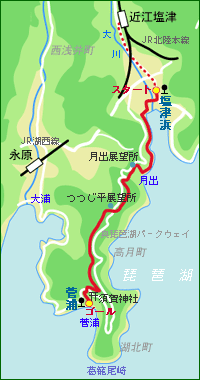

湖北沿岸の素晴らしい光景を見てみたくて、「ぐるり琵琶湖ウォーク」ツアーに途中参加したのが5月20日。昨日6月24日、前回のゴール地・塩津浜を出発地として-月出集落- 月出展望所‐ つつじ平展望所と葛籠尾崎の半島を南下しながら - 菅浦まで、約11kmの行程をクリアーしました。

月出集落までは湖岸沿いを歩いておよそ1時間。ここからです、民家の脇から入っていって菅浦まではアップダウンを繰り返す山道が続きます。昼食後からしとしとと雨が降り出しましたが、しばらくは樹林帯がやさしい傘を広げてくれていました。

月出の集落を抱えて静まりかえった琵琶湖、霧に煙った琵琶湖、いずれもまことに神秘な景観です。

イノシシが一目散に逃げていきました。根っこを大きく掘り起こしたあとがそこかしこに。「熊に注意」と注意板が立てられています。落ち葉の積もった段差のある上がり降り、枯れて荒れ放題の竹林、木々が倒れ、崩れた岩がごろごえろとした歩きにくい道が続きました。いよいよ菅浦集落まであと一つの下り道を残すだけとなった頃には、雨も上がり空にも明るさが増してきていました。

初めて目にした菅浦集落の光景は…

道なき道をくぐり抜け、ひょいっと出た所が灯篭が立ち並ぶ菅浦神社の参道だったのは、驚きでもあり大感激でした。

葛籠尾崎の半島が、断層運動によって押し上げられた山地だと知ったのは犬養孝さんの著書『万葉の旅』ででした。湖北には、大崎と葛籠尾崎の二つの半島が北から南に突出しています。そして、そこに奥深く入りこんだ小さな湾をいくつも抱えているのです。

菅浦は葛籠尾崎の西側の湾入りにあり、奥びわこパークウエイが開通するまでは、道とも言えない道が1本あっただけ、人の来ない陸の孤島状態でもあったようです。惣という自治組織を形成し、集落の入り口に立つ四足門より中へ他郷の者が移り住むのを許さなかったような集落でした。

理由はあるようです。菅浦という集落は、「淳仁天皇に仕えた人の子孫と信じられており、その誇りと警戒心が他人を寄せつけなかった。外部の人とも付き合わない極端に排他的な」だった、と白洲正子さんです(『かくれ里』)。

「岸辺に打ち寄せられたように小さな集落があった、風光の清らかな、寂とした流離の里である。… どこからか侵入者を監視する目を感じる」。 芝木好子さんの『群青の湖』をきっかけに強く関心を抱いた菅浦の地。主人公瑞子が自ら命を断とうと向かった先が菅浦でした。

参道をしばらく登ると急な石段の上に白木の神社が現れて来るようです。せっかくここまで来て、行ってみたかったのですが、…。「ここは死者の眠る奥津城なの。さざ波は人が死んで還ってゆく黄泉路でしょう」瑞子が言います。

今はすっかり門戸開放、民宿数軒、国民宿舎もあるようです。ですが、流離の天皇を祀った由緒ありげなかくれ里、私たちはそっと、静粛な気分に包まれて?入らせていただき、後にしました。

青さが深まる湖に葛籠尾崎の影が落ち、竹生島がすぐそこでした。波も立たない湖中に吸い込まれていくような静けさです。なにか心残りがあるのか、何度も何度も菅浦の集落を振り返らずにはいられませんでした。