「中学を卒業すると上京し、古書店に勤めた」出久根達郎さん。

『本と暮らせば』で書かれている。

「古書店は本を読むのが仕事である。売る者は買う客の数倍、読まなくてはならぬ。満腹だからといって、食うのをやめてはいけない。しかし面白いことに、本は食えば食うほど、更に食い気が増し、とめどがない」。

「読書人は年をとらない。…女性は、美人ばかりである。眼に張りがあるせいである。活字で洗われたまなこは、一点の曇りも無い。男性は、卑しさがない」。 (そうかしら~ぁ?)

朝から黒い雲に日差しが遮られがちだ。祇園祭で人出が増えることもあり、7月8日を最後に街中への外出は控え、映画の誘いも断るという自重を続けてきた。ワクチン接種後の体調も落ち着いたし、私には今日しかない。

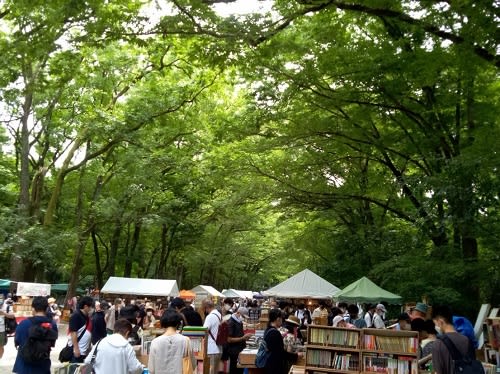

ということで、納涼古本まつり開催中(~16)の糺の森に出向いた。ほんの1時間半ほどだったが、不特定多数の中に身を置いた不安は残る。

やっぱり気持ちが落ち着かないのか。春も今日も、食い気どころか食傷気味。

350円で講談社学術文庫を一冊だけ買って帰った。

出久根さんの文章をもう少しだけ読み進めた先には、「あきんどの売り口上」って言葉がある。

ここは最も北側。奥へ、南は西側に河合神社という位置で出店している。河合神社の神官の家に生まれたのが『方丈記』を著した鴨長明ということはよく知られるところ。

ホント、たま~に、そお~っと、涼やかな風がながれてくる。(ああ、きもちいい)と独り言ちたいけどそれも我慢して、背表紙を追う目を休める。

『本と暮らせば』で書かれている。

「古書店は本を読むのが仕事である。売る者は買う客の数倍、読まなくてはならぬ。満腹だからといって、食うのをやめてはいけない。しかし面白いことに、本は食えば食うほど、更に食い気が増し、とめどがない」。

「読書人は年をとらない。…女性は、美人ばかりである。眼に張りがあるせいである。活字で洗われたまなこは、一点の曇りも無い。男性は、卑しさがない」。 (そうかしら~ぁ?)

朝から黒い雲に日差しが遮られがちだ。祇園祭で人出が増えることもあり、7月8日を最後に街中への外出は控え、映画の誘いも断るという自重を続けてきた。ワクチン接種後の体調も落ち着いたし、私には今日しかない。

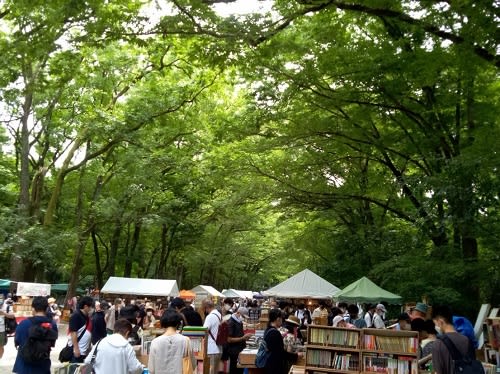

ということで、納涼古本まつり開催中(~16)の糺の森に出向いた。ほんの1時間半ほどだったが、不特定多数の中に身を置いた不安は残る。

やっぱり気持ちが落ち着かないのか。春も今日も、食い気どころか食傷気味。

350円で講談社学術文庫を一冊だけ買って帰った。

出久根さんの文章をもう少しだけ読み進めた先には、「あきんどの売り口上」って言葉がある。

ここは最も北側。奥へ、南は西側に河合神社という位置で出店している。河合神社の神官の家に生まれたのが『方丈記』を著した鴨長明ということはよく知られるところ。

ホント、たま~に、そお~っと、涼やかな風がながれてくる。(ああ、きもちいい)と独り言ちたいけどそれも我慢して、背表紙を追う目を休める。

明日14日アップ致します。

やはり間違えたことを書くといけないのでさわりのみです(;^_^A

我が家神道ですが2軒のお寺さんがお見えになります。

慌てて(笑)お座敷の庭も草取りを(2週間前にしましたが、また伸びてきて)。まだ終わりません。

>読書人は年をとらない。…女性は、美人ばかりである

そうですか~~(*^^*) 嬉しい♡ということにしておきます(^_-)-☆

今日14日ですものね。明日です(*^^*)

コメント欄は閉じてますが、こちらへでも書いてくだされば嬉しいです。

お家は神道だと確かブログで拝読したような記憶があります。

それでもお寺さんのお参りがあるのですか。

あら、不思議… どういうご供養になるのでしょう。

はい~。気持ちよい言葉は素直に受け入れて、

ますます読書も楽しめそうです。

明日を楽しみに。

先ほど2軒目のお寺さんがいらっしゃいました。

「先祖代々~~~」というようなわかりやすいお経です。

お聞きしましたら「甘露門」というお経だとか。

もう1軒のお寺さんは「般若心経」でした。

神道ですので、お棚は新たに作りませんが、盆提灯や盆花などは用意しますし、13日にお迎え、16日お送りにも参ります。

神仏混交の精神が私は好きです。

お墓が他所の何倍もありますので私の仕事が今は非常に多いですけれど、働ける幸せと、読書など出来る幸せです。

「先祖代々~~~」というお経があるのですね。

「甘露」という言葉についてはどこかで読んだ記憶がありますが、お経については知りません。

お家が神道でも、なるほどそういうことがあるのかと教えていただきました。

『与楽の飯』の読後感、拝読させていただきました。

辛い労働を繰り返す仕丁たちが心を休め、身体を保つところとなった炊屋。

彼らにとって仏はそこにいましたね。

一日の終わりに賑わう炊屋の描写は好きでした。

一膳の飯の与楽をともに味わい、喧騒の中でともに怒ったり哀しんだり、

大和人の息遣いを聞いて過ごした時間だったのを改めて思い出しています。

ゆりさんの思いは、私の中で温かく心に残り続けると思います。