我が家の祖母の実方・狩野家については、細川家家臣としては実方の源内家と俊太家・庄馬家が存在している。

三家が同根であることは承知していたが、俊太家のご子孫が見事なサイトを開かれている事を発見し、いろんなことが氷解した。

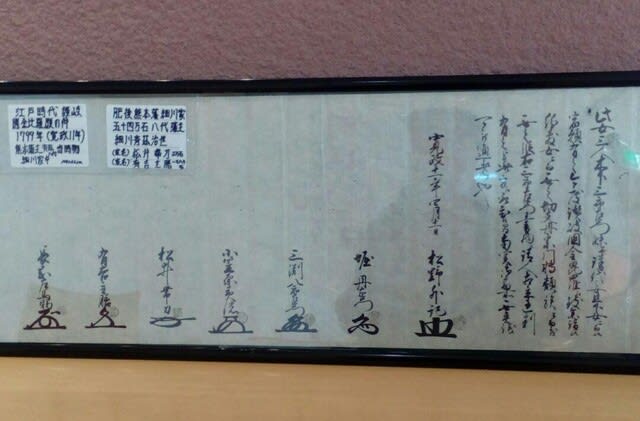

肥後細川藩藩士狩野家の系譜 狩野家家系図

これはまことに有難いことで、初代上総介と嫡男・是斎(源内家)、二男・平左衛門(俊太家、庄馬家祖)がともに仕えた。

多分私のうっかりと思うが、「新・肥後細川藩侍帳」に於いては、狩野家の主筋・右近大夫を「左近」と表記している。

その高橋右近大夫と息・左京進等について正確な知見を得ることが出来た。

この人物が日向国縣(延岡)藩主・高橋元種であることが判明した。元種は筑前・秋月の秋月種実の二男である。

私の奥方は延岡の出身で、母方は秋月氏、どうやら高鍋に移封した秋月家の末の末の末の・・・らしい。

偶然が面白い。

狩野上総介の嫡男・是斎には男子がなく外孫が継いでいる。娘が松山権兵衛に嫁ぎ忠利はその遺児に母の実家を継がせた。

次郎大夫の父は田邊城に籠城した松山権兵衛だが、その祖父は同じく籠城した加納曲斎である。

狩野と加納、これは偶然の悪戯だろうか。相国寺の首座であったが還俗して田邊城の幽齋のもとに駆け付けた人物だが、松山氏と狩野家の関係は、二三代遡って研究する必要がありそうだ。案外同族ではないかと考えて居るが、全く手掛かりがない。

+----猪兵衛(嫡男)

|

加納曲斎----松山兵右衛門----権兵衛----+----権兵衛(三男)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 松山 繁家

|

+----次郎大夫(二男)

‖----太郎右衛門

+---- 女 |

| ↓

狩野上総介---+--是斎-----+=======太郎右衛門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 狩野源内家

|

+---平左衛門----+---仁右衛門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 狩野俊太家

| (名越谷狩野家)(名古屋狩野家)

+---小源太

|

+---四兵衛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 狩野庄馬家