不空院(真言律宗)は奈良市高畑町にある古刹で、奈良公園の南側を東西に走る県道80号線から新薬師寺に向かう細い南北の道の東側にある。今日から5月6日(水)まで、ご本尊の重要文化財「不空羂索観音菩薩坐像」が特別開帳され、南都銀行OB・OGから成るボランティア団体「ナント・なら応援団」のメンバーがガイドする。巡る奈良のHPによると、

※トップ写真は奈良市高畑町の不空院の本尊、不空羂索観音坐像。写真はお寺からいただいた

不空院 不空羂索観音菩薩坐像(重文)特別公開

ご本尊は、南円堂(興福寺)・法華堂(東大寺)に並び称される、不空羂索観音菩薩像。

特別開帳期間中は予約なしで拝観可能。

期間/2015年04月25日~2015年05月06日 09:00 ~ 17:00 500円

不空院 奈良市高畑町1365 詳細な地図はこちら 0742-26-2910

近鉄奈良駅から市内循環バス「破石町」下車、徒歩約10分 駐車場あり

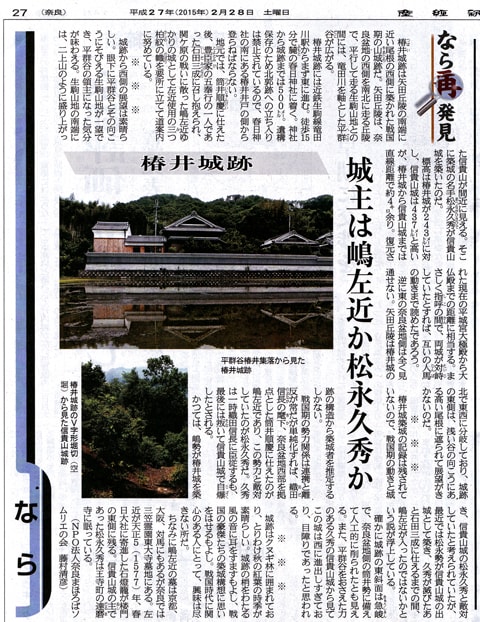

産経新聞奈良版・三重版ほかに連載された「なら再発見」の最終回(3/28の第115回)に「高畑の不空院 鑑真や空海も住した古刹」として紹介したので、以下に全文を掲載する。

奈良で不空羂索(ふくうけんさく)観音といえば、東大寺三月堂(法華堂)の立像(りゅうぞう)と興福寺南円堂の坐像が有名だが、他にもいらっしゃる。

その1つが、奈良市高畑町の不空院だ。新薬師寺の東側の道を北へすぐの場所にある。檀家(だんか)寺のため、住職が留守がちなので、本堂は閉じられていることが多い。

こぢんまりとしたお寺だが、歴史は古い。来日した鑑真和上は一時ここに住んでいたと、現在の奈良ホテルの場所にあった大乗院の門跡が3代にわたって書いた「寺社雑事(ぞうじ)記」に載っている。その住房跡に平安時代の初め、空海が住した。

藤原冬嗣(ふゆつぐ)が父・内麻呂の追善のため興福寺に南円堂を建てることを空海に相談したところ、空海はそのひな形として、当地に八角円堂を建てたのが始まりとされるが、詳細は不明だ。当院に残る昔の境内図には円堂が描かれ、「観音堂」と書かれている。その八角円堂は、安政の大地震で倒壊した。以後、廃寺同然となったが、大正末期に再興された。円堂の礎石は今、本堂床下に眠っている。

本尊の不空羂索観音坐像は、鎌倉時代に制作された。像高1メートル余の寄木造で、国の重要文化財だ。鎌倉期には不空院中興の興福寺円晴が、唐招提寺覚盛(かくじょう)、西大寺叡尊(えいそん)、西方院有厳(ゆうごん)ら高僧とともに当院で戒律を講じ、多くの衆生に戒を授けたと伝える。

※ ※ ※

不空院の院号は転じて「福院」と呼ばれた。江戸時代には弁才天信仰が高まり、本堂に祭られている弁才天(室町時代・秘仏)は奈良町の芸妓(げいこ)たちに深く信仰され、「駆け込み寺」としても名をはせたという。

えんきりさんとえんむすびさん。以下、2枚の写真は、ブログ「南都を一望す、日本を一望す」から拝借

本堂前に「えんきりさん」「えんむすびさん」という小さな祠(ほこら)がある。いずれも女神で、薄幸で弱い立場の女性を救済する神として信仰され、縁切り寺、駆け込み寺としての役割も果たしてきた。

嵯峨祇王寺の高岡智照尼(ちしょうに)が名妓・照葉(てるは)だった昭和の初め、難を逃れて当院へ駆け込み、かくまわれた後、出家したのもその一例。瀬戸内寂聴の小説「女徳」のモデルとなった。

※ ※ ※

本堂後方の隅に光仁(こうにん)天皇の皇后・井上(いがみ)内親王の御霊塚がある。皇后が巫女に天皇を呪(のろ)わせたという罪で、皇太子の他戸(おさべ)親王とともに宇智郡(現在の五條市)に幽閉され、亡くなった。これは、山部親王(のちの桓武天皇)を担ぐ一派の陰謀とされる。

不空院本堂

怨霊(おんりょう)の祟(たた)りを恐れ、その地に御霊(ごりょう)神社が建てられた。不空院の近くに井上内親王の邸宅があったので、ここにも御霊塚が作られた。

昨年夏、不空院は庫裏の一角に「羂索(けんさく)庵」を設け不動三尊像を安置し、常設の護摩堂とした。

本堂の不空羂索観音は、春はゴールデンウィーク前後、秋は正倉院展の期間中と、興福寺南円堂が開扉される10月17日、特別開帳される。いずれの日も、南都銀行OBから成るボランティア団体「ナント・なら応援団」のメンバーがガイドする。(NPO法人奈良まほろばソムリエの会専務理事 鉄田憲男)

ご本尊の「不空羂索観音坐像」だけでなく、「えんきりさん」(法竜大善神)「えんむすびさん」(黒竜大神・市岐姫大神)がよく知られている。本堂の前に鳥居があり、祠が並んでいるので、否が応でも目に入るのだ。昨年は境内に「羂索庵」を建立され、ここで護摩が焚かれる。この機会に、ぜひお参りいただきたい。

記事制作に当たってご協力いただきました、お寺の三谷智蓮(ちれん)さん、「ナント・なら応援団」幹事の門口誠一さん、有難うございました!

※トップ写真は奈良市高畑町の不空院の本尊、不空羂索観音坐像。写真はお寺からいただいた

不空院 不空羂索観音菩薩坐像(重文)特別公開

ご本尊は、南円堂(興福寺)・法華堂(東大寺)に並び称される、不空羂索観音菩薩像。

特別開帳期間中は予約なしで拝観可能。

期間/2015年04月25日~2015年05月06日 09:00 ~ 17:00 500円

不空院 奈良市高畑町1365 詳細な地図はこちら 0742-26-2910

近鉄奈良駅から市内循環バス「破石町」下車、徒歩約10分 駐車場あり

産経新聞奈良版・三重版ほかに連載された「なら再発見」の最終回(3/28の第115回)に「高畑の不空院 鑑真や空海も住した古刹」として紹介したので、以下に全文を掲載する。

奈良で不空羂索(ふくうけんさく)観音といえば、東大寺三月堂(法華堂)の立像(りゅうぞう)と興福寺南円堂の坐像が有名だが、他にもいらっしゃる。

その1つが、奈良市高畑町の不空院だ。新薬師寺の東側の道を北へすぐの場所にある。檀家(だんか)寺のため、住職が留守がちなので、本堂は閉じられていることが多い。

こぢんまりとしたお寺だが、歴史は古い。来日した鑑真和上は一時ここに住んでいたと、現在の奈良ホテルの場所にあった大乗院の門跡が3代にわたって書いた「寺社雑事(ぞうじ)記」に載っている。その住房跡に平安時代の初め、空海が住した。

藤原冬嗣(ふゆつぐ)が父・内麻呂の追善のため興福寺に南円堂を建てることを空海に相談したところ、空海はそのひな形として、当地に八角円堂を建てたのが始まりとされるが、詳細は不明だ。当院に残る昔の境内図には円堂が描かれ、「観音堂」と書かれている。その八角円堂は、安政の大地震で倒壊した。以後、廃寺同然となったが、大正末期に再興された。円堂の礎石は今、本堂床下に眠っている。

本尊の不空羂索観音坐像は、鎌倉時代に制作された。像高1メートル余の寄木造で、国の重要文化財だ。鎌倉期には不空院中興の興福寺円晴が、唐招提寺覚盛(かくじょう)、西大寺叡尊(えいそん)、西方院有厳(ゆうごん)ら高僧とともに当院で戒律を講じ、多くの衆生に戒を授けたと伝える。

※ ※ ※

不空院の院号は転じて「福院」と呼ばれた。江戸時代には弁才天信仰が高まり、本堂に祭られている弁才天(室町時代・秘仏)は奈良町の芸妓(げいこ)たちに深く信仰され、「駆け込み寺」としても名をはせたという。

えんきりさんとえんむすびさん。以下、2枚の写真は、ブログ「南都を一望す、日本を一望す」から拝借

本堂前に「えんきりさん」「えんむすびさん」という小さな祠(ほこら)がある。いずれも女神で、薄幸で弱い立場の女性を救済する神として信仰され、縁切り寺、駆け込み寺としての役割も果たしてきた。

嵯峨祇王寺の高岡智照尼(ちしょうに)が名妓・照葉(てるは)だった昭和の初め、難を逃れて当院へ駆け込み、かくまわれた後、出家したのもその一例。瀬戸内寂聴の小説「女徳」のモデルとなった。

※ ※ ※

本堂後方の隅に光仁(こうにん)天皇の皇后・井上(いがみ)内親王の御霊塚がある。皇后が巫女に天皇を呪(のろ)わせたという罪で、皇太子の他戸(おさべ)親王とともに宇智郡(現在の五條市)に幽閉され、亡くなった。これは、山部親王(のちの桓武天皇)を担ぐ一派の陰謀とされる。

不空院本堂

怨霊(おんりょう)の祟(たた)りを恐れ、その地に御霊(ごりょう)神社が建てられた。不空院の近くに井上内親王の邸宅があったので、ここにも御霊塚が作られた。

昨年夏、不空院は庫裏の一角に「羂索(けんさく)庵」を設け不動三尊像を安置し、常設の護摩堂とした。

本堂の不空羂索観音は、春はゴールデンウィーク前後、秋は正倉院展の期間中と、興福寺南円堂が開扉される10月17日、特別開帳される。いずれの日も、南都銀行OBから成るボランティア団体「ナント・なら応援団」のメンバーがガイドする。(NPO法人奈良まほろばソムリエの会専務理事 鉄田憲男)

ご本尊の「不空羂索観音坐像」だけでなく、「えんきりさん」(法竜大善神)「えんむすびさん」(黒竜大神・市岐姫大神)がよく知られている。本堂の前に鳥居があり、祠が並んでいるので、否が応でも目に入るのだ。昨年は境内に「羂索庵」を建立され、ここで護摩が焚かれる。この機会に、ぜひお参りいただきたい。

記事制作に当たってご協力いただきました、お寺の三谷智蓮(ちれん)さん、「ナント・なら応援団」幹事の門口誠一さん、有難うございました!